レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.246 米国のヘゲモニーとトランプ関税

早川 和伸、椋 寛

PDF (434KB)

- 米国は、財および諸外国の重要度を経済安全保障の観点から細かく分類し、経済効率性の低下にも注視しながら、きめ細かい貿易政策を打ち出すことが必要

2025年に入り、トランプ関税が世界経済を大混乱に陥れている。その是非について米国内でも賛否両論あるものの、少なくとも外国では非難の嵐である(異なった思惑がある国もあるかもしれないが)。さらに、こうした米国の保護主義はトランプ政権下における一過性のものではなく、構造的要因に基づき、今後も長い間続く可能性があると捉えられるようになっている(Baldwin, 2025)。

米国の立場を理解せずに一方的に批判をしていても、状況は変えられない。1世紀近く軍事的にも経済的にも覇権国の地位にある米国にとっての関心事項と、その覇権国に軍事的、経済的に頼っている外国の関心事項は当然異なる。後者の立場だけをもとに主張しても、米国の行動を変えることもできない。

本稿では、米国が唯一の覇権国という地位を維持するために必要な経済政策を考える。ただし、そうした政策は現在のトランプ大統領による政策と必ずしも一致するわけではない。後者は、国内産業保護、雇用維持、不法移民・違法薬物取り締まり、さらには個人的な関心など、その目的は多岐にわたっている。本稿では、仮に米国が覇権国としての地位の維持を最優先したとき、そのために必要な政策を検討する。

最適生産地分布

各製品の最適な生産地を考える。世界各国の関税や補助金の存在を所与とすると、経済効率性で見たとき、そのグローバルに最適な生産地分布(経済厚生を最大化する分布)は国によって異なる。一方、経済安全保障の観点から考えたグローバルに最適な生産地分布も、国によって異なるであろう。特に、軍事製品に直接的、間接的に用いられる製品は、経済効率性が劣っていても、自国、もしくは軍事的同盟国で十分な生産能力を確保することが望ましい。そうした製品には、重要鉱物や半導体等、先端製品の生産に必要なモノも含まれる。しかし、企業は経済効率性に基づいて行動するため、実現するのは経済効率性に基づく生産地分布となる。

覇権挑戦国がいない世界

軍事的超大国が1カ国(元祖覇権国)のとき、当該超大国以外、他国に対して威圧的行為を行えない。そのため、実現する生産地分布、すなわち経済効率性に基づく分布が、仮に経済安全保障に基づく分布と異なっていても、超大国にとって脅威はない。この場合、元祖覇権国は特別なアクションを起こす必要はないであろう。

覇権挑戦国が現れた世界

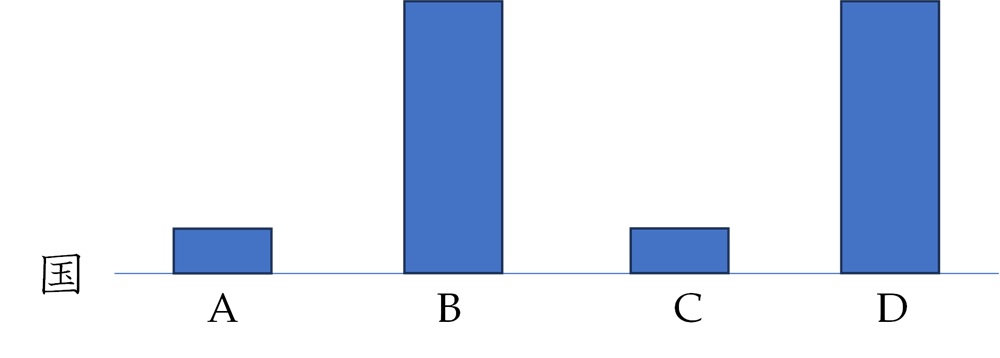

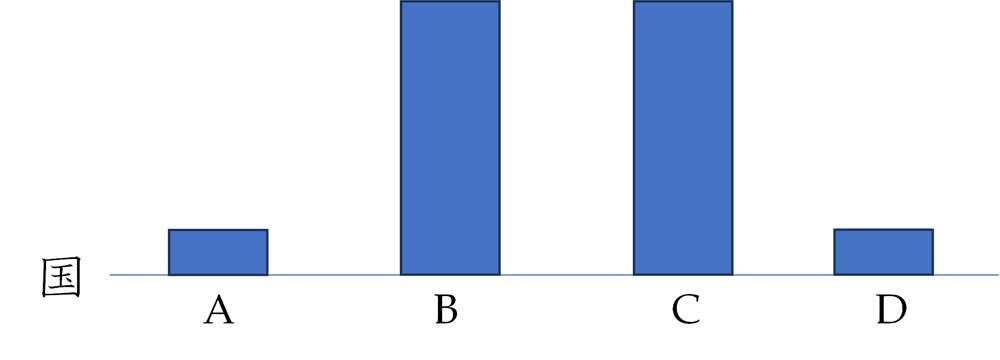

覇権挑戦国が現れたとき、経済的効率性に基づく分布と経済安全保障に基づく分布が異なる場合、元祖覇権国が危機に陥る可能性がある。元祖覇権国にとってのそれぞれの分布が例えば図1、2であるとしよう。ここでは国Bを元祖覇権国、国Dを覇権挑戦国と見なす。輸出規制等によって国Dから国Bへの貿易が遮断されたり、滞ったりすると、経済安全保障上、重要な物資が手に入らなくなってしまう。

このとき、元祖覇権国は、何らかの政策により、経済効率性に基づく分布を、経済安全保障に基づく分布に近づける誘因が生まれる。その一つの方法として、元祖覇権国が輸入関税を使うことが考えられる。例えば、覇権挑戦国Dに対して禁止的に高い関税率を設定する一方、同盟国Cに対する関税率を無税にする。これによって、国Dの国Bへの販売機会を縮小させ、国Cに市場を提供することで生産拡大を支援する。その結果、生産地分布は経済安全保障に基づく最適分布に近づくことになる。また、国Bの高関税が国Dの当該産業の衰退につながれば、同盟国の国Dへの供給依存が縮小し、安全保障上のリスクがより少なくなり、国Cの生産拡大も後押しすることになる。

図1.経済効率性に基づく最適分布

図2.経済安全保障に基づく最適分布

一般に、輸入関税は国内生産補助金よりも経済にとって有害であることが知られている。前者は消費者に対して直接的な負担を強いるためである。したがって、関税政策によらず、国内生産補助金により、国Dの販売機会を実質的に縮小させるほうが、経済厚生上は望ましいかもしれない。この場合、元祖覇権国である当事国Bの生産規模をさらに拡大させることになる。重要品目の国内生産を促進し覇権を維持する点では、国内生産補助金も一つの選択肢であろう。

一方で、輸入関税を使うならば、国Cに市場アクセスを与える条件として、国Cに国Dとの貿易に一定の制約を約束させることが考えられる。例えば、国Cも国Dに対する関税率を上げることや、国Dに必要な部材・中間財の輸出を制限することである。これにより、国Bは覇権をより維持しやすくなる。第三国、とくに同盟国の貿易にも制約を課すには、国内補助金では不十分であり、関税を使ったアメとムチが有効な手段となりうる。

政策的含意

以上のフレームワークから、いくつかの含意が得られる。第一に、経済効率性に基づく分布と経済安全保障に基づく分布は、常に不一致なわけではない。これらの差が小さい財については、「WTOを中心としたルールベースの貿易体制を維持・拡大すべき」という、多くの経済学者が共有する基本的な立場と矛盾しない。しかし、どこまでの範囲の財をルールベースで対応すべきか、明確に決めることは容易ではない。重要度に段階をつけて分類できると、必要な対応の見通しを立てることに役立つであろう。輸出管理制度における分類もこれに近い。

第二に、経済安全保障の観点から望ましい生産地の範囲を確定すべきである。覇権国である米国にとって、日本などの同盟国はこの範囲に含められるべきである。現在の米国の政策のように、国内産業保護等を目的に同盟国にまで追加関税を課すことは、経済効率性・経済安全保障のどちらの観点からも最適な生産地の分布を歪めることになる。むしろ国Cに対するように、同盟国に対しては貿易緩和的な措置を取るべきである。

米国の現在の全方位的な関税政策は、米国以外の生産地は望ましくない、という極端な考えに基づいて実施されてしまっている。軍事的に高度に機微な製品は米国内で生産能力を拡大すべき、という安全保障上のロジックはありうる。しかし、全ての製品の生産を米国内で拡大するのは現実的ではなく、経済効率性を大きく損なうのみならず、同盟国との関係も希薄にしてしまう。軍事的重要度別に製品を分類し、その程度に応じて、同盟国、非同盟国に対して、異なった制限度を持つ貿易政策を導入すべきである。

参考文献

- Baldwin, Richard, 2025, The Great Trade Hack: How Trump’s Trade War Fails and the World Moves on, CEPR Press.

謝辞

本稿の草稿段階において、木村福成・所長、浦田秀次郎・特任上席研究員から有益なコメントを頂いた。ここに記して感謝の意を表したい。

(はやかわ かずのぶ/バンコク研究センター、むくのき ひろし/学習院大学)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 執筆者