レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.229 米中対立と気候変動問題から見た太平洋地域の開発援助

PDF (699KB)

- 太平洋地域は、米中対立が最も熾烈な地域の一つであると同時に、気候変動の深刻化による影響を最も受けている地域でもある。

- 海面上昇・海岸浸食による国土の喪失や異常気象のインパクトは、太平洋地域の諸国にとって最も関心の高いテーマの一つである。

- 米中を筆頭に各国による支援が強化されるなかで、今後は情報収集と現地ニーズの発掘が不可欠である。

気候変動問題への対策は、先進国・途上国を問わず世界共通の課題となっている。2020年に運用が開始された「パリ協定」の下では、開発途上国に対する資金支援が強く求められており、直近の国連気候変動枠組第29回締約国会議(COP29)では、開発途上国への援助規模を先進国全体で年間1000億米ドルから3000億米ドルに引き上げることで合意がなされた。なかでも太平洋地域諸国は、気候変動がまさに国家存亡の危機となっているが、ドナー国や国際機関からの支援なしでは自力で対策することが難しい。

一方で、太平洋地域は後述のように米中対立の最前線ともなっており、両国が経済支援や軍事面での存在感を誇示するようになっている。本稿では、近年の太平洋地域における米中対立と気候変動関連分野での各国の支援状況を紹介したうえで、今後の援助戦略を提言する。

外交面における米中対立の影響

太平洋地域で顕著化する米中対立──それが明確に表れる一つの例が、台湾との外交関係の変化である。例えばフィジーは台湾と正式な外交関係を持たないが、非公式に良好な関係を維持してきた。しかし、2017年になると台北にある「フィジー貿易・観光代表事務所」(Fiji Trade and Tourism Representative Office in Taipei)を閉鎖し、更に2019年にはフィジーの首都スバにある「中華民国在フィジー商務代表団」(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji)を格下げして名称を変更させ「台北在フィジー貿易事務所」(Taipei Trade Office in Fiji)とした。

また2019年にはソロモン諸島、キリバスが、2024年にはナウルが相次いで台湾と断交し、その外交関係に終止符を打っている。現在はアメリカの影響力が極めて強いパラオ、ツバル、マーシャル諸島の3カ国のみ台湾との正式な外交関係を維持しており、従来のような米中外交合戦はしばらく鎮静化すると思われる。

環境面における軍事活動の影響

太平洋地域はエネルギーや資源を輸送する「シーレーン」(海上交通路)の要衝であることから、米中間のせめぎ合いが激化しており、地政学的リスクが一段と高まっている。

このような状況では、自然環境への影響が懸念される。短期的・直接的には、安全保障協定の締結により軍が駐留できるようになり、大規模な軍事演習や港湾建設をはじめとする海上活動が海洋生態へ影響を及ぼすことが考えられる。現に南シナ海では、領有権をめぐり係争中の各国による軍事活動や領土開発などに伴うサンゴ礁の破壊や海洋生態系の崩壊がしばしば指摘されている。一方で長期的・間接的には、軍備拡張や軍事活動などにより世界全体の二酸化炭素排出が増加し、気候変動がさらに深刻化すると考えられる。

今後も太平洋地域では気候変動や生態環境の破壊が大きな懸念として注目を集めるとみられることから、日本を含む諸ドナー国は、環境保護・気候変動関連分野を中心に支援を積極的に提供し、二国間・多国間関係の改善を戦略的に図っていくと思われる。

気候変動関連分野に対する開発援助

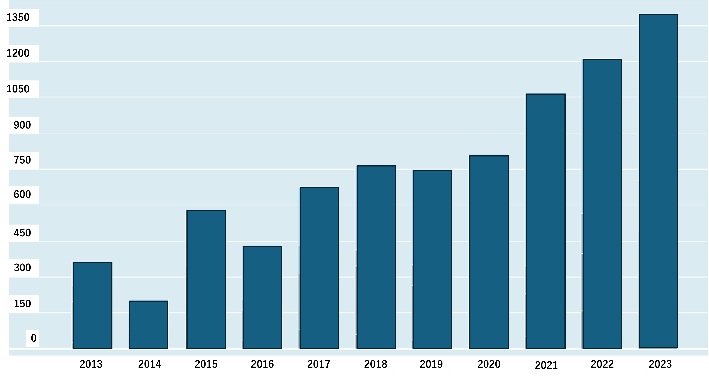

太平洋地域に対する気候変動関連分野の支援規模は年々拡大している(図1)。こうした傾向は支援国と被支援国の双方にとって歓迎すべきではあるが、いくつかの課題も指摘されている。

図1 太平洋地域における気候変動関連分野ODA(OECD/DAC国、単位:百万米ドル)

まずは、中国への依存である。中国は太平洋地域への援助額が次第に増えており、現在オーストラリアに続く二番目の規模の援助国である。2017年に「OBOR海洋建設協力構想」の提唱や「平潭(ビンダン)宣言」を発表するなどし、2019年以降は「中国太平洋気候変動南南協力」研修会などを主催している。さらに2022年には山東省に「中国太平洋気候変動協力センター」を開設し、関係者を中国に招聘して海岸や漁港のインフラ整備、海洋調査、災害早期警戒システム構築、漁船製造修理など多岐にわたる支援を行ってきた。しかし太平洋諸国は、巨額の融資により負債も膨れ上がり、中国への重い依存体質に陥ったことがしばしば指摘されている。

一方アメリカは、中国との競争激化に伴い同地域を重要視し始めたようである。2022年9月には気候変動、海洋安全保障、経済開発をテーマに、太平洋諸国との初の首脳会談をワシントンで開催し、「太平洋パートナーシップ戦略」「21世紀の米国・太平洋諸国パートナーシップのためのロードマップ」「米国・太平洋パートナーシップ宣言」という三つの文書を発表した。

日本も気候変動と環境分野で同地域に支援を拡大している。例えば2023年からは国連開発計画(UNDP)と「気候に対して強靱な発展及びネット・ゼロに向けた太平洋地域におけるグリーン・トランスフォーメーション(GX)推進計画」を実施し、パプアニューギニア、サモア、東ティモール、バヌアツと協力し、51億円規模で支援を行った。具体的には、クリーン・エネルギーへの投資と、より効率的な天然資源管理、異常気象への対処能力強化などが中心となる。これに対してバヌアツは、2030年までに再生可能エネルギーの生産規模を拡大し、電力セクターにおける再エネ率を100%とするための取組を約束した。こうした実績があるものの、太平洋諸国は、かねてより先進国に要求してきた「気候融資」について、拠出実績が不十分であるとして強く非難している。

援助と需要のギャップを埋めるには

海面上昇や豪雨・干ばつなどの自然災害は、脆弱になっている自然生態環境に対して大きな影響を及ぼすだけでなく、社会経済秩序の不安定化に拍車をかける可能性もある。太平洋諸国は、米中対立や将来的な生態環境の破壊、債務による対中国依存度の高まり、そして先進国グループの消極的な気候融資に対し、すでに対策を打っている。例えば太平洋諸国で構成される「太平洋諸国フォーラム」(PIF)は、2022年に「2050年青い太平洋戦略」を発表した。これは、市民が中心となって政治的リーダーシップをとり、積極的に関与するという、いわゆるローカルな地域主義に基づく開発の重要性を強調している。今後は、大規模な資金供与に頼らない「キャッシュレス適応」や「レジリエンスの向上」を中心に、地域のニーズとキャパシティーに適した支援計画が望まれる。

まとめ

太平洋地域における開発援助は、受入国が抱える負債の増加、長期的な資金不足、さらに米中対立をはじめとする先進国と新興援助国の競争などの問題を抱えている。今後は、受入国のニーズとパリ協定で掲げられた世界的な削減目標という二つの目標に取組む努力が求められる。

(チェンファンティン/新領域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 鄭方婷