サウジ・GCC諸国でのアラブ激動の行方 -抗議行動を生むメカニズムと各国の対応-

政策提言研究

福田 安志

2011年9月

PDF (331KB)

1. アラブ激動の衝撃波

2011年はアラブ諸国にとって歴史的な年となった。チュニジアで昨年12月にはじまった反政府抗議行動はベンアリー政権を倒し(1月14日)、他のアラブ諸国にも波及し各国で反政府デモ・集会を引き起こし、そして、2月11日にエジプトのムバーラク大統領を退陣に追い込んだ。

アラブの激動は、抗議行動の様子がアラビア語による衛星テレビやネットなどを通し、同じアラビア語を話すアラブ各国に伝えられ、各国の国民に共感と強い衝撃を与えた。各国で抗議行動を引き起こし、その動きが再びアラブ諸国に波及し、アラブの激動の波を増幅していったのである。とりわけムバーラク政権の崩壊過程は、アラブの中心的国家で起きた民衆による「革命」として伝えられ、きわめて強い衝撃波となり、アラブの国から成るGCC諸国にも大きな影響を与えた。

GCC諸国では、1月17日にマスカトで小規模なデモ(200人)が行われたことを除けば、当初は、大規模な反政府抗議行動が起こることもなく、その内政は比較的安定していた。しかし、ムバーラク政権の崩壊後の2月14日には、バハレーンでシーア派住民を中心とした反政府デモが始まり大規模な抗議行動に発展していく。3日後の17日には、サウジアラビアの東部州でシーア派住民によるデモが起こった。オマーンでは、2月27日に北部の港湾・工業都市ソハールで激しい抗議行動が行われ、オマーンの各地にデモが広がっていった。それまでもシーア派のデモが散発的に続いていたバハレーンは別にして、サウジアラビアやオマーンでデモが行われるのは異例なことであった。アラブ諸国での、とりわけエジプトでの政変が強い影響を与えたことが見て取れよう。

本稿では、サウジアラビアとバハレーン、オマーンを中心にして、アラブ激動の波を受けてGCC諸国で始まった抗議行動の背景を検討し、抗議行動の行方を考えてみたい。

2. GCC諸国での抗議行動

はじめに、GCC各国での反政府抗議行動の動きについて、バハレーンとサウジアラビア、オマーンを中心にして見てみよう。

(1) バハレーン

GCC諸国で最初に大規模な反政府抗議行動が起こったのはバハレーンである。バハレーンでは、政治や経済面で差別抑圧を受けてきたシーア派住民の間でスンニー派中心の政府への不満が強く、反政府デモが折に触れ行われていた。チュニジアとエジプトでの政権転覆を目の当たりにしたハマド国王は国民の不満をなだめようとして、2月11日に各世帯に1,000ディナール(約22万円)を支給することを指示した。支給は「国民行動憲章」発布の10周年記念を名目としたものであったが、国民の不満を和らげ、アラブの激動の影響を抑えようとしたものであることは明らかである。

そうした政府の対策にもかかわらず、2月14日には「怒りの日」(Day of Rage)と銘打った抗議行動がマナーマ近郊のいくつかのシーア派の居住地域で行われ、警官隊との衝突で1人が死亡し20人以上が負傷した。翌15日には、数千人のデモ隊がマナーマの西部にある「真珠広場」を占拠し、座り込みを始めた。

政府当局は17日に治安部隊を投入し座り込みグループの強制排除に乗り出したが、衝突のなかで多数の死傷者(死者4人以上)を出すにいたった。政府当局の強硬な姿勢に対し国際的な非難も強まった。

衝突を受けて、ハマド国王は融和策をとった。サルマーン皇太子にシーア派勢力との話合いを指示し、また、政治犯の釈放や内閣改造を実施し、さらに、政府部門での雇用機会の創出と住宅建設プログラムを発表した。このように、抗議行動の中心にいたシーア派への融和策を打ち出したものの、抗議行動は続き状況は改善しなかった。シーア派の政治グループ・ウィファーク( ※1 )に所属した国会(下院)議員18人全員が抗議の辞任をするなど、むしろ情勢は悪化し、話合いで解決できる余地は次第に狭められていった。2月26日には、シーア派強硬派勢力の指導者ハサン・ムシャイマ氏が亡命先のロンドンから帰国し、シーア派強硬派勢力の発言力が強まるなかで、王政を廃止し共和制への移行を求める声が強まっていく。

シーア派勢力の強硬姿勢が強まっていくなかで、スンニー派住民の間からは、戒厳令を布告するなど抗議行動に強い態度をとるべしとの声が強まっていく。スンニー派住民を中心にして王政支持の集会・デモが組織され、宗派対立の様相が強まっていく。

こうしたなかで、王政指導部のなかでは対シーア派強硬派で知られるハリーファ首相(ハマド国王の叔父)の影響力が強まり、バハレーンの政治は対シーア派強硬路線へと舵を切っていく。3月13日に、当局は幹線道路を遮断していたデモ隊の強制排除に乗り出し、14日には、バハレーン政府の要請を受けた約1,000人のサウジアラビア部隊がバーレーンに入った。サウジ部隊はGCC合同軍「半島の盾軍」の派遣部隊の形を取っていたものの、実態はサウジアラビアの軍部隊(おそらくは国家警備隊の部隊)であった。同日にはアラブ首長国連邦の治安部隊もバハレーンに到着し、21日にはクウェートも海軍を派遣した。

サウジアラビアがバハレーンに派兵したのは、バハレーンでデモが続けばサウジ内政に大きな影響を与える可能性があり、なによりも、サウジ東部州に住む多数のシーア派住民の間で抗議行動が強まることを恐れたためであろう。また、バハレーンで王政が倒れシーア派を中心とした政府が作られ、そのバハレーン政府がイランと軍事協力などを結ぶようなことがあれば、イランと対立するサウジアラビアにとっては、喉下に匕首を突きつけられたに等しい状況になるからである。バハレーンが不安定化することを懸念するアラブ首長国連邦とクウェートもバハレーンに兵力を送り込んだ。

3月15日には非常事態が宣言され(戒厳令)、翌16日には「真珠広場」からデモ隊が排除され外出禁止令(午後4時から午前4時まで)が出された。当局は、シーア派活動家の逮捕を進め、また、多くのシーア派の活動家が勤め先を解雇された。政府は、サウジアラビアなどの支援を受けて反政府抗議行動を力で抑え込み、反政府抗議行動は次第に弱まっていった。事態の沈静化を受けて、政府は5月22日に外出禁止令を解除し、6月1日に非常事態令を解除した。

その後、シーア派住民によるデモや集会が再び行われるようになったが、3月14日以前のように、王政を脅かすような大規模で激しい抗議行動は行われていない。

(2) サウジアラビア

サウジアラビアで反政府抗議行動が発生したのは2月の17日で、バハレーンで抗議行動が始まった3日後のことである。バハレーンと同じようにシーア派住民による動きで、バハレーンに近い東部州のカティーフ市郊外の町で、裁判なしで拘束されているシーア派住民の釈放などを求める小規模な抗議集会が開かれた。以後、東部州のカティーフなどでシーア派住民による抗議行動が繰り返されていく。

サウジアラビアでの抗議行動は、国内のマイノリティであるシーア派住民により行われた。アラブ諸国の動きに触発されたものと考えられるが、なかでも、隣国バハレーンでのシーア派住民による抗議行動の影響が強かったものと考えられる。バハレーンとサウジ東部州のシーア派住民は同じ12イマーム派(シーア派の中心的宗派)に属し、それまでも、バハレーンでシーア派住民による抗議行動が起こるとサウジ東部州のシーア派住民に波及することが多かったからである。

シーア派のデモは、東部州のいくつかの町で同時多発的に行われることがあったものの、一か所あたり多くて数百人程度と比較的小規模なものであった。にもかかわらず、大産油国サウジアラビアでも抗議行動が始まったとして国際的な注目を集め、サウジ人人口の大多数を占めるスンニー派住民(ワッハーブ派など ※2 )の間でも抗議行動がおこるかどうかに世界の関心が向いていく。

シーア派住民は、サウジアラビアの総人口(自国民人口)の1割程度を占めるにすぎないマイノリティであり、しかも、その多くが東部州などの地方に住んでいる。シーア派住民の間での抗議行動では、王政の転覆などの決定的な政治的変動にはつながらない。しかし、国民の大多数を占めるスンニー派住民の間で抗議行動が起これば、サウジアラビアの内政を揺さぶる大きな動きにつながる可能性があると見られていたからである。

サウジアラビアでも2月の後半にフェイスブックで、広くサウジ人を対象にして、3月11日を「怒りの日」としデモを行おうとの呼び掛けが行われるようになった。サウジアラビアでもエジプトと同じように大規模な反政府抗議行動が起こる可能性があると、3月11日が注目された。

アラブの激動を受けて危機感を強めていたサウジ政府は、2月後半に、雇用拡大、公務員給与の引上げ、住宅供給の拡大など総額1,300億ドル相当の対策を発表し、スンニー派住民の間での抗議行動発生阻止に本腰を入れて取り組み始めた。2011年のサウジ政府の年間予算(当初)は1,450億ドルなので、投入される金額の多さからもサウジ政府の強い危機感が見て取れよう。

3月11日の「怒りの日」のデモ呼びかけに対しては、サウジ内務省は、事前にテレビ等を通し「全ての抗議行動とデモを禁止する」と国民に通知し、また、有力なイスラーム聖職者達を動員して「デモはイスラームのやり方ではない」と述べさせ政府のデモ禁止を支持させるなど、様々な手段を用いて抗議行動の抑え込みを図った。当日は、モスクなどの主要な場所に警官隊やヘリコプターなどを配置し、厳戒態勢をとった。結局、3月11日には抗議行動は起こらず、以後もスンニー派によるデモや集会は起きていない。

東部州でのシーア派のデモはその後も散発的に続いたが、国民の大多数を占めるスンニー派住民の間での抗議行動の押え込みには成功したのであった。シーア派のデモも政府の圧力のもとで次第に下火になり、6月24日(金曜日)に東部州のカティーフでデモ(30人ときわめて小規模)が行われたとの報道を最後に、シーア派によるデモの報道は途絶えている。

(3) オマーンとその他の国

GCC諸国では前述の2カ国以外にもオマーンとクウェートで、アラブの激動の影響を受けた抗議行動が起こっている。オマーンでの動きについて、また、クウェートと、カタル、アラブ首長国連邦の動向についても、概略を見ておこう。

オマーンでは政治が比較的安定していたが、そのオマーンでも、反政府抗議行動が始まってくる。1月17日と2月18日にマスカトで小規模なデモが行われたが、2月27日になると北部の港湾・工業都市ソハール市で2,000人が参加した大規模なデモが発生し、治安部隊との衝突で2名が死亡した。ソハールでのデモの後、抗議行動は内陸部のイブリーや南部のサラーラなどオマーン各地に拡大していく。そしてマスカトでもデモが行われ、テント村での座り込みも始まった。3月4日の金曜日には、各地で大規模な抗議行動が展開され、サラーラで行われた集会には8,000人が集まったと報道されている。

抗議行動を受けてカーブース国王は妥協の姿勢を示し、抗議行動側から批判されていた閣僚を更迭し、また、雇用や物価対策を発表し、抗議行動の沈静化を図ったものの、デモや座り込みは続いた。

政府はその後、日にちが経過し抗議行動側の勢いが弱まってくると鎮圧へと方針を転換し、5月12日に、当局はマスカトと南部の中心都市サラーラで抗議行動参加者の大量逮捕に踏み切った。この5月12日を潮目にして、抗議行動はさらに弱まっていく。その後しばらくの間、散発的なデモが続いていたが、7月29日の金曜日にソハール(1,000人)とサラーラ(200人)で集会・デモが行われたのを最後に、現在に至るまで抗議行動を伝える報道は見られない。

GCC諸国では、もう一つデモが起こった国がある。クウェートである。クウェートでは、2月18日にビドーンと呼ばれる無国籍者が権利向上を求めてデモを行い、3月8日には、政治改革やナーセル首相の退陣を求め数百人が抗議行動を行った。5月27日には首相の退陣などを求めた2,000人のデモが行われ、6月3日にもデモが行われている。クウェートでの抗議行動は、ビドーンのデモを別にすれば、長らく続いてきた政争の延長線で行われたものと考えられるが、暴力的な抗議行動へと発展することもなく、夏休み・ラマダーンの到来とともに表面上は沈静化し、現在はデモの動きは見られない。

GCC諸国で、アラブの激動を受けた反政府抗議行動とほとんど無縁だったのは、アラブ首長国連邦とカタルである。アラブ首長国連邦では、市民グループが民主化を求める請願書を政府に提出するなどの動きがあったものの、その他には目立った動きはなかった。カタルでも、目立った抗議行動は起きていない。

3.抗議行動の背景と構造

以上みてきたようにGCC諸国での抗議行動は、9月1日現在、バハレーンではくすぶり続けているものの、全体的に見て、概ね沈静化している。しかし、今後の動きには不透明なところがある。今後も沈静化が進み、GCC諸国での抗議行動は終息するのであろうか。あるいは、現在は、夏休み・ラマダーンで休戦状態にあるが、9月以降に抗議行動が再び強まるのであろうか。次に、抗議行動の行方について検討するために、抗議行動の背景と構造について見てみよう。

(1) 抗議行動の背景にある政治と経済・社会問題

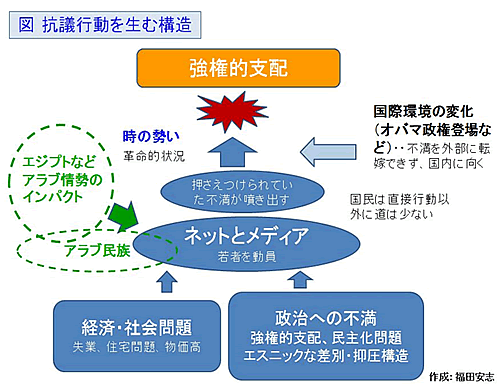

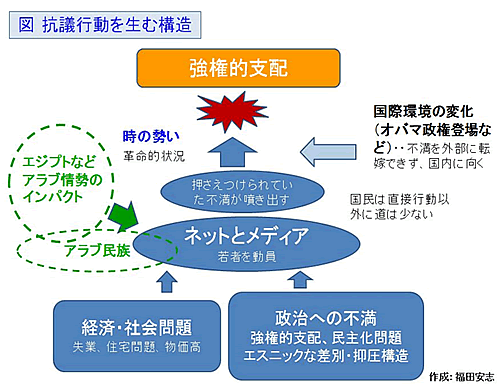

チュニジアやエジプトで抗議行動が起こりアラブ諸国に拡大するなかで、GCC諸国でもデモが起こった。GCC諸国でも衛星テレビやネットが抗議行動を引き起こす役割を果たしたが、それとともに、他のアラブ諸国と共通性のある政治と経済・社会の問題が存在し、アラブの激動の影響を受け易い土壌があったからである( 図参照 )。

共通性のある政治と経済・社会の問題とは、強権支配などの政治の問題、物価高や失業などの経済・社会問題である。専制的な君主が国を統治しているGCC諸国では民主化など政治面での不満が大きい。また、産油国で豊かな国が多いとはいえ、それなりに経済・社会問題が存在し、とりわけ失業と住宅問題は深刻である。

GCC諸国では、すべての国が民主化問題を抱えている。国王ないしは首長が政治の実権を持った専制的君主として統治し、議会はないか、あってもその政治的な権能は不完全なものであり、国民の政治的権利は守られていない。したがって、そうした政治制度に対する国民の不満は大きく、サウジアラビアやバハレーンなど、いくつかの国では民主化運動が起きたことがあった。

経済・社会問題に関しては、サウジアラビアをはじめとしたいくつかの国では、失業や住宅難などに苦しんでいる人たちも多い。

表に示したように、産油国の石油収入面での豊かさは、産油量の大小に正比例し、人口の多少に反比例する。つまり、産油量が大きく人口が少ない国は豊かな石油収入があり、一方で、産油量が少なく人口が大きい国はあまり豊かでないのである。表からも見てとれるように、今回、GCC諸国のなかで抗議行動が起きている国は、あまり豊かでない国に区分される。

一人当たり石油収入が豊かなカタルとアラブ首長国連邦では、デモは起きていない。両国では、民主化など政治の問題はあるものの、経済・社会問題はさほど深刻ではなく、また、石油の富が広く国民に行き渡り、国民の政府に対する不満が弱いからである。

2011年はアラブ諸国にとって歴史的な年となった。チュニジアで昨年12月にはじまった反政府抗議行動はベンアリー政権を倒し(1月14日)、他のアラブ諸国にも波及し各国で反政府デモ・集会を引き起こし、そして、2月11日にエジプトのムバーラク大統領を退陣に追い込んだ。

アラブの激動は、抗議行動の様子がアラビア語による衛星テレビやネットなどを通し、同じアラビア語を話すアラブ各国に伝えられ、各国の国民に共感と強い衝撃を与えた。各国で抗議行動を引き起こし、その動きが再びアラブ諸国に波及し、アラブの激動の波を増幅していったのである。とりわけムバーラク政権の崩壊過程は、アラブの中心的国家で起きた民衆による「革命」として伝えられ、きわめて強い衝撃波となり、アラブの国から成るGCC諸国にも大きな影響を与えた。

GCC諸国では、1月17日にマスカトで小規模なデモ(200人)が行われたことを除けば、当初は、大規模な反政府抗議行動が起こることもなく、その内政は比較的安定していた。しかし、ムバーラク政権の崩壊後の2月14日には、バハレーンでシーア派住民を中心とした反政府デモが始まり大規模な抗議行動に発展していく。3日後の17日には、サウジアラビアの東部州でシーア派住民によるデモが起こった。オマーンでは、2月27日に北部の港湾・工業都市ソハールで激しい抗議行動が行われ、オマーンの各地にデモが広がっていった。それまでもシーア派のデモが散発的に続いていたバハレーンは別にして、サウジアラビアやオマーンでデモが行われるのは異例なことであった。アラブ諸国での、とりわけエジプトでの政変が強い影響を与えたことが見て取れよう。

本稿では、サウジアラビアとバハレーン、オマーンを中心にして、アラブ激動の波を受けてGCC諸国で始まった抗議行動の背景を検討し、抗議行動の行方を考えてみたい。

2. GCC諸国での抗議行動

はじめに、GCC各国での反政府抗議行動の動きについて、バハレーンとサウジアラビア、オマーンを中心にして見てみよう。

(1) バハレーン

GCC諸国で最初に大規模な反政府抗議行動が起こったのはバハレーンである。バハレーンでは、政治や経済面で差別抑圧を受けてきたシーア派住民の間でスンニー派中心の政府への不満が強く、反政府デモが折に触れ行われていた。チュニジアとエジプトでの政権転覆を目の当たりにしたハマド国王は国民の不満をなだめようとして、2月11日に各世帯に1,000ディナール(約22万円)を支給することを指示した。支給は「国民行動憲章」発布の10周年記念を名目としたものであったが、国民の不満を和らげ、アラブの激動の影響を抑えようとしたものであることは明らかである。

そうした政府の対策にもかかわらず、2月14日には「怒りの日」(Day of Rage)と銘打った抗議行動がマナーマ近郊のいくつかのシーア派の居住地域で行われ、警官隊との衝突で1人が死亡し20人以上が負傷した。翌15日には、数千人のデモ隊がマナーマの西部にある「真珠広場」を占拠し、座り込みを始めた。

政府当局は17日に治安部隊を投入し座り込みグループの強制排除に乗り出したが、衝突のなかで多数の死傷者(死者4人以上)を出すにいたった。政府当局の強硬な姿勢に対し国際的な非難も強まった。

衝突を受けて、ハマド国王は融和策をとった。サルマーン皇太子にシーア派勢力との話合いを指示し、また、政治犯の釈放や内閣改造を実施し、さらに、政府部門での雇用機会の創出と住宅建設プログラムを発表した。このように、抗議行動の中心にいたシーア派への融和策を打ち出したものの、抗議行動は続き状況は改善しなかった。シーア派の政治グループ・ウィファーク( ※1 )に所属した国会(下院)議員18人全員が抗議の辞任をするなど、むしろ情勢は悪化し、話合いで解決できる余地は次第に狭められていった。2月26日には、シーア派強硬派勢力の指導者ハサン・ムシャイマ氏が亡命先のロンドンから帰国し、シーア派強硬派勢力の発言力が強まるなかで、王政を廃止し共和制への移行を求める声が強まっていく。

シーア派勢力の強硬姿勢が強まっていくなかで、スンニー派住民の間からは、戒厳令を布告するなど抗議行動に強い態度をとるべしとの声が強まっていく。スンニー派住民を中心にして王政支持の集会・デモが組織され、宗派対立の様相が強まっていく。

こうしたなかで、王政指導部のなかでは対シーア派強硬派で知られるハリーファ首相(ハマド国王の叔父)の影響力が強まり、バハレーンの政治は対シーア派強硬路線へと舵を切っていく。3月13日に、当局は幹線道路を遮断していたデモ隊の強制排除に乗り出し、14日には、バハレーン政府の要請を受けた約1,000人のサウジアラビア部隊がバーレーンに入った。サウジ部隊はGCC合同軍「半島の盾軍」の派遣部隊の形を取っていたものの、実態はサウジアラビアの軍部隊(おそらくは国家警備隊の部隊)であった。同日にはアラブ首長国連邦の治安部隊もバハレーンに到着し、21日にはクウェートも海軍を派遣した。

サウジアラビアがバハレーンに派兵したのは、バハレーンでデモが続けばサウジ内政に大きな影響を与える可能性があり、なによりも、サウジ東部州に住む多数のシーア派住民の間で抗議行動が強まることを恐れたためであろう。また、バハレーンで王政が倒れシーア派を中心とした政府が作られ、そのバハレーン政府がイランと軍事協力などを結ぶようなことがあれば、イランと対立するサウジアラビアにとっては、喉下に匕首を突きつけられたに等しい状況になるからである。バハレーンが不安定化することを懸念するアラブ首長国連邦とクウェートもバハレーンに兵力を送り込んだ。

3月15日には非常事態が宣言され(戒厳令)、翌16日には「真珠広場」からデモ隊が排除され外出禁止令(午後4時から午前4時まで)が出された。当局は、シーア派活動家の逮捕を進め、また、多くのシーア派の活動家が勤め先を解雇された。政府は、サウジアラビアなどの支援を受けて反政府抗議行動を力で抑え込み、反政府抗議行動は次第に弱まっていった。事態の沈静化を受けて、政府は5月22日に外出禁止令を解除し、6月1日に非常事態令を解除した。

その後、シーア派住民によるデモや集会が再び行われるようになったが、3月14日以前のように、王政を脅かすような大規模で激しい抗議行動は行われていない。

(2) サウジアラビア

サウジアラビアで反政府抗議行動が発生したのは2月の17日で、バハレーンで抗議行動が始まった3日後のことである。バハレーンと同じようにシーア派住民による動きで、バハレーンに近い東部州のカティーフ市郊外の町で、裁判なしで拘束されているシーア派住民の釈放などを求める小規模な抗議集会が開かれた。以後、東部州のカティーフなどでシーア派住民による抗議行動が繰り返されていく。

サウジアラビアでの抗議行動は、国内のマイノリティであるシーア派住民により行われた。アラブ諸国の動きに触発されたものと考えられるが、なかでも、隣国バハレーンでのシーア派住民による抗議行動の影響が強かったものと考えられる。バハレーンとサウジ東部州のシーア派住民は同じ12イマーム派(シーア派の中心的宗派)に属し、それまでも、バハレーンでシーア派住民による抗議行動が起こるとサウジ東部州のシーア派住民に波及することが多かったからである。

シーア派のデモは、東部州のいくつかの町で同時多発的に行われることがあったものの、一か所あたり多くて数百人程度と比較的小規模なものであった。にもかかわらず、大産油国サウジアラビアでも抗議行動が始まったとして国際的な注目を集め、サウジ人人口の大多数を占めるスンニー派住民(ワッハーブ派など ※2 )の間でも抗議行動がおこるかどうかに世界の関心が向いていく。

シーア派住民は、サウジアラビアの総人口(自国民人口)の1割程度を占めるにすぎないマイノリティであり、しかも、その多くが東部州などの地方に住んでいる。シーア派住民の間での抗議行動では、王政の転覆などの決定的な政治的変動にはつながらない。しかし、国民の大多数を占めるスンニー派住民の間で抗議行動が起これば、サウジアラビアの内政を揺さぶる大きな動きにつながる可能性があると見られていたからである。

サウジアラビアでも2月の後半にフェイスブックで、広くサウジ人を対象にして、3月11日を「怒りの日」としデモを行おうとの呼び掛けが行われるようになった。サウジアラビアでもエジプトと同じように大規模な反政府抗議行動が起こる可能性があると、3月11日が注目された。

アラブの激動を受けて危機感を強めていたサウジ政府は、2月後半に、雇用拡大、公務員給与の引上げ、住宅供給の拡大など総額1,300億ドル相当の対策を発表し、スンニー派住民の間での抗議行動発生阻止に本腰を入れて取り組み始めた。2011年のサウジ政府の年間予算(当初)は1,450億ドルなので、投入される金額の多さからもサウジ政府の強い危機感が見て取れよう。

3月11日の「怒りの日」のデモ呼びかけに対しては、サウジ内務省は、事前にテレビ等を通し「全ての抗議行動とデモを禁止する」と国民に通知し、また、有力なイスラーム聖職者達を動員して「デモはイスラームのやり方ではない」と述べさせ政府のデモ禁止を支持させるなど、様々な手段を用いて抗議行動の抑え込みを図った。当日は、モスクなどの主要な場所に警官隊やヘリコプターなどを配置し、厳戒態勢をとった。結局、3月11日には抗議行動は起こらず、以後もスンニー派によるデモや集会は起きていない。

東部州でのシーア派のデモはその後も散発的に続いたが、国民の大多数を占めるスンニー派住民の間での抗議行動の押え込みには成功したのであった。シーア派のデモも政府の圧力のもとで次第に下火になり、6月24日(金曜日)に東部州のカティーフでデモ(30人ときわめて小規模)が行われたとの報道を最後に、シーア派によるデモの報道は途絶えている。

(3) オマーンとその他の国

GCC諸国では前述の2カ国以外にもオマーンとクウェートで、アラブの激動の影響を受けた抗議行動が起こっている。オマーンでの動きについて、また、クウェートと、カタル、アラブ首長国連邦の動向についても、概略を見ておこう。

オマーンでは政治が比較的安定していたが、そのオマーンでも、反政府抗議行動が始まってくる。1月17日と2月18日にマスカトで小規模なデモが行われたが、2月27日になると北部の港湾・工業都市ソハール市で2,000人が参加した大規模なデモが発生し、治安部隊との衝突で2名が死亡した。ソハールでのデモの後、抗議行動は内陸部のイブリーや南部のサラーラなどオマーン各地に拡大していく。そしてマスカトでもデモが行われ、テント村での座り込みも始まった。3月4日の金曜日には、各地で大規模な抗議行動が展開され、サラーラで行われた集会には8,000人が集まったと報道されている。

抗議行動を受けてカーブース国王は妥協の姿勢を示し、抗議行動側から批判されていた閣僚を更迭し、また、雇用や物価対策を発表し、抗議行動の沈静化を図ったものの、デモや座り込みは続いた。

政府はその後、日にちが経過し抗議行動側の勢いが弱まってくると鎮圧へと方針を転換し、5月12日に、当局はマスカトと南部の中心都市サラーラで抗議行動参加者の大量逮捕に踏み切った。この5月12日を潮目にして、抗議行動はさらに弱まっていく。その後しばらくの間、散発的なデモが続いていたが、7月29日の金曜日にソハール(1,000人)とサラーラ(200人)で集会・デモが行われたのを最後に、現在に至るまで抗議行動を伝える報道は見られない。

GCC諸国では、もう一つデモが起こった国がある。クウェートである。クウェートでは、2月18日にビドーンと呼ばれる無国籍者が権利向上を求めてデモを行い、3月8日には、政治改革やナーセル首相の退陣を求め数百人が抗議行動を行った。5月27日には首相の退陣などを求めた2,000人のデモが行われ、6月3日にもデモが行われている。クウェートでの抗議行動は、ビドーンのデモを別にすれば、長らく続いてきた政争の延長線で行われたものと考えられるが、暴力的な抗議行動へと発展することもなく、夏休み・ラマダーンの到来とともに表面上は沈静化し、現在はデモの動きは見られない。

GCC諸国で、アラブの激動を受けた反政府抗議行動とほとんど無縁だったのは、アラブ首長国連邦とカタルである。アラブ首長国連邦では、市民グループが民主化を求める請願書を政府に提出するなどの動きがあったものの、その他には目立った動きはなかった。カタルでも、目立った抗議行動は起きていない。

3.抗議行動の背景と構造

以上みてきたようにGCC諸国での抗議行動は、9月1日現在、バハレーンではくすぶり続けているものの、全体的に見て、概ね沈静化している。しかし、今後の動きには不透明なところがある。今後も沈静化が進み、GCC諸国での抗議行動は終息するのであろうか。あるいは、現在は、夏休み・ラマダーンで休戦状態にあるが、9月以降に抗議行動が再び強まるのであろうか。次に、抗議行動の行方について検討するために、抗議行動の背景と構造について見てみよう。

(1) 抗議行動の背景にある政治と経済・社会問題

チュニジアやエジプトで抗議行動が起こりアラブ諸国に拡大するなかで、GCC諸国でもデモが起こった。GCC諸国でも衛星テレビやネットが抗議行動を引き起こす役割を果たしたが、それとともに、他のアラブ諸国と共通性のある政治と経済・社会の問題が存在し、アラブの激動の影響を受け易い土壌があったからである( 図参照 )。

共通性のある政治と経済・社会の問題とは、強権支配などの政治の問題、物価高や失業などの経済・社会問題である。専制的な君主が国を統治しているGCC諸国では民主化など政治面での不満が大きい。また、産油国で豊かな国が多いとはいえ、それなりに経済・社会問題が存在し、とりわけ失業と住宅問題は深刻である。

GCC諸国では、すべての国が民主化問題を抱えている。国王ないしは首長が政治の実権を持った専制的君主として統治し、議会はないか、あってもその政治的な権能は不完全なものであり、国民の政治的権利は守られていない。したがって、そうした政治制度に対する国民の不満は大きく、サウジアラビアやバハレーンなど、いくつかの国では民主化運動が起きたことがあった。

経済・社会問題に関しては、サウジアラビアをはじめとしたいくつかの国では、失業や住宅難などに苦しんでいる人たちも多い。

表に示したように、産油国の石油収入面での豊かさは、産油量の大小に正比例し、人口の多少に反比例する。つまり、産油量が大きく人口が少ない国は豊かな石油収入があり、一方で、産油量が少なく人口が大きい国はあまり豊かでないのである。表からも見てとれるように、今回、GCC諸国のなかで抗議行動が起きている国は、あまり豊かでない国に区分される。

一人当たり石油収入が豊かなカタルとアラブ首長国連邦では、デモは起きていない。両国では、民主化など政治の問題はあるものの、経済・社会問題はさほど深刻ではなく、また、石油の富が広く国民に行き渡り、国民の政府に対する不満が弱いからである。

表 国民一人当り石油輸出収入(ドル)

| (2010年推定) | 国土面積(万km2) | 自国民人口(万人) | 産油量(万b/d) | 国民一人当り石油収入(ドル) |

|---|---|---|---|---|

| バハレーン | 0.07 | 57 | 19 | 6,300 |

| オマーン | 31 | 195 | 86 | 9,400 |

| サウジアラビア | 215 | 1,870 | 900 | 10,700 |

| クウェート | 1.78 | 112 | 260 | 57,400 |

| アラブ首長国連邦 | 8.36 | 100 | 250 | 63,000 |

| カタル | 1.14 | 28 | 115 |

80,000 (石油のみ) |

出所:石油収入と人口は筆者推定

一方で、バハレーン、サウジアラビア、オマーンは、カタルなどと比較するとあまり豊かではなく、国民のなかには失業や住宅難に苦しんでいる人々も多い。失業や住宅難などで結婚できないでいる若者も多く、不満がたまっているのである。一人当たり石油収入が少ないことは、国民に流れていく石油の富が少ないことを意味し、また、政府が効果的な失業・住宅対策をとることを困難にし、国民の不満の緩和を難しくしている。

また、国土面積が広いサウジアラビアやオマーンでは、開発の遅れなどもあり地方で失業率が高く、地方では政治への不満が強い地域がある。オマーンの地方で反政府抗議行動が多発したのは、地方では中央に対する距離感があり、また、地方では経済・社会問題がより深刻であるからである。

豊かな国に区分されるクウェートでもデモが起きている。クウェートの場合は、歴史的に商人層の発言力が強く1961年の独立後も議会と政府の対立が繰り返しており、また、首長家内での政治の主導権をめぐる対立もあり、そうしたクウェートに独特な要因の存在が、豊かなクウェートで抗議行動を引き起こしたものと考えられる。

(2) シーア派住民への差別抑圧の構造

GCC諸国の激動のなかでは、大規模で激しい抗議行動が行われ状況が最も深刻だったのは、バハレーンでのシーア派住民による反政府抗議行動である。そのバハレーンでのデモを引き起こした要因には、他の国と同じように政治や経済・社会問題があるが、決定的な要因はシーア派住民への差別と抑圧の構造である。

GCC諸国では、すべての国でシーア派住民が存在する。バハレーン以外の国ではすべてマイノリティの立場であるが、バハレーンでは、シーア派住民は国民人口の約6割以上を占める多数派となっている。にもかかわらず、スンニー派の王政(ハリーファ家)の支配下に置かれ政治や経済面で差別抑圧を受けることも多く、シーア派住民の間では政府に対する強い不満が存在している。

バハレーンは、もともとはシーア派が住んでいた島国で、人々は農業や牧畜・真珠採取を中心にして生計を立てていた。18世紀末に、アラビア半島から移住してきたスンニー派の人々に占領された。それ以来、シーア派住民は、ハリーファ家を頂点とするスンニー派中心の支配体制の下に置かれてきた。シーア派住民はマナーマ郊外の農村部を中心にして存在を続けたが、政治や経済はマナーマを握ったスンニー派を中心にして動き、シーア派住民は差別抑圧を受けることが多かったのである。

このためバハレーンでは、歴史上、シーア派住民による反政府抗議行動が繰り返されてきた。比較的新しいところでは、1994年に当局とシーア派の衝突が起こり、それ以来、長年にわたりシーア派の抗議行動が断続的に続いてきた。1999年にハマド首長が即位し(後に国体の変更により国王となる)、政治改革などシーア派住民への懐柔策をとったものの、シーア派の不満は収まらず、折に触れシーア派住民による抗議行動が行われてきた。今回、エジプトや他のアラブ諸国での動きを見て、シーア派住民たちが反政府抗議行動に立ち上がったのは、自然な成り行きであろう。

サウジアラビアでもシーア派住民による反政府抗議行動が起きている。サウジアラビアでは、シーア派に対する強硬な姿勢で知られるワッハーブ派(スンニー派の一派)が支配的宗派の立場にある。ワッハーブ派の影響力の強い王政の下で、東部州などに住むシーア派住民は歴史的に差別・抑圧を受け、政治や社会・経済のあり方に対し強い不満を持ってきた。サウジ全体ではシーア派の人口は国民総人口の1割程度と少ないが、東部州では州の自国民人口の約4割はシーア派で占められている。強い不満を背景に、シーア派住民が多い東部州では抗議行動が繰り返されてきたのであった。

シーア派住民の多くは政治的な抑圧を受け、また、経済や社会的な差別も受けている。そのため、シーア派住民には政治や経済の問題がより強く表れているが、その分だけ政府に対する不満も強い。一方で、シーア派住民たちは結束して動くことが多い。シーア派住民たちは、多くの場合、一つの村、あるいは町・都市の区画に集住し、強いコミュニティを維持しているからである。

このようにバハレーンでの激しい抗議行動の背景には、シーア派住民への差別抑圧の構造が存在している。強い不満が存在し、コミュニティでまとまっているシーア派の問題はGCC諸国にとっては厄介である。コミュニティを基盤として起きてくる反政府抗議行動を押さえつけ、火を消し去るのは困難であるからである。

4.抗議行動の行方

以上のように、アラブの激動のなかGCC諸国で起きた反政府抗議行動について、これまでの動きと、その背景と構造について見てきた。GCC諸国でも、民主化問題や失業・住宅難などの政治、経済・社会問題が抗議行動を引き起こす要因となっている。バハレーンではシーア派問題が加わったことで深刻な対立となり、オマーンでは地方の不満が加わり、各地で抗議行動が繰り広げられた。

GCC諸国は夏休み中で、また、8月末までラマダーンであることもあり、政治は開店休業に近い状態にある。そのことも影響していると思われるが、9月1日現在では、反政府抗議行動は概ね沈静化している。

しかし、反政府抗議行動を引き起こした要因の多くは、現在も続いている。雇用機会の増加や住宅難の解消に向けた対策は打たれたが、それで経済・社会問題が完全に解決できるわけではない。改善はされつつも、失業や住宅難の問題は続いていこう。サウジアラビアやオマーンでは、地方での失業問題の緩和には困難が伴おう。また、政府主導で急増する住宅建設のなかで土地や住宅価格が上昇するなど、インフレの強まりが懸念されるなど、新たな問題も生まれている。

民主化問題については、サウジアラビアでは改革は手つかずになっており、バハレーンやオマーンでは、これまでのところ有効な改革は行われていない。激しいデモが繰り広げられたバハレーンでは、国民対話が行われたが、民主化問題の根本的な解決はできそうもない。バハレーンで民主化を実現することは、これまで支配層の立場にいた少数派のスンニー派が、多数派であるシーア派に支配される立場になることを意味する。王家やスンニー派住民にとって受け入れることはできないであろう。将来は、各国で政治改革が進むとしても、当面、大幅な改革は困難であろうと思われる。

GCC諸国での抗議行動は、チュニジアやエジプトなどのアラブ諸国での動きに触発されて起こった。GCC諸国での政治や経済・社会問題は、部分的には改善されつつも、その多くは現在も続いており、国民の間での潜在的な不満も続いている。アラブ諸国の動向しだいでは、サウジアラビアなどの状況が再び流動化する可能性もある。サウジアラビアは日本の6倍もある広い国土に人口が分散している。地方の不満に火がつけば、状況は一気に流動化しよう。

リビアではカッザーフィ政府が倒れ、シリアやイエメンでは激しい反政府抗議行動が続いている。今後、シリアやイエメンなどで政府が倒れるようなことがあれば、GCC諸国にも大きな影響を与えるであろう。アラブの中心であるエジプトが安定するかどうかもカギとなろう。

バハレーンやサウジアラビアのシーア派の動きは、どうなるのであろうか。バハレーンやサウジアラビアでは、シーア派に対する差別抑圧の構造には、大きな改善は見られない。コミュニティを踏まえて起こるシーア派住民の反政府抗議行動を抑え込むことは、相当に難しいであろう。バハレーンでは、今後も断続的にシーア派住民の抗議行動が続き、それはサウジアラビアのシーア派にも影響を与えよう。GCC諸国では、当面、不安定な状態が続くものと思われる。

欧米諸国のメディアでは、アラブ諸国の激動を「アラブの春(Arab Spring)」と呼ぶことが多い。本当に「春」と呼ぶことができるか疑問があるが、「GCC諸国の春」はまだ遠そうである。

また、国土面積が広いサウジアラビアやオマーンでは、開発の遅れなどもあり地方で失業率が高く、地方では政治への不満が強い地域がある。オマーンの地方で反政府抗議行動が多発したのは、地方では中央に対する距離感があり、また、地方では経済・社会問題がより深刻であるからである。

豊かな国に区分されるクウェートでもデモが起きている。クウェートの場合は、歴史的に商人層の発言力が強く1961年の独立後も議会と政府の対立が繰り返しており、また、首長家内での政治の主導権をめぐる対立もあり、そうしたクウェートに独特な要因の存在が、豊かなクウェートで抗議行動を引き起こしたものと考えられる。

(2) シーア派住民への差別抑圧の構造

GCC諸国の激動のなかでは、大規模で激しい抗議行動が行われ状況が最も深刻だったのは、バハレーンでのシーア派住民による反政府抗議行動である。そのバハレーンでのデモを引き起こした要因には、他の国と同じように政治や経済・社会問題があるが、決定的な要因はシーア派住民への差別と抑圧の構造である。

GCC諸国では、すべての国でシーア派住民が存在する。バハレーン以外の国ではすべてマイノリティの立場であるが、バハレーンでは、シーア派住民は国民人口の約6割以上を占める多数派となっている。にもかかわらず、スンニー派の王政(ハリーファ家)の支配下に置かれ政治や経済面で差別抑圧を受けることも多く、シーア派住民の間では政府に対する強い不満が存在している。

バハレーンは、もともとはシーア派が住んでいた島国で、人々は農業や牧畜・真珠採取を中心にして生計を立てていた。18世紀末に、アラビア半島から移住してきたスンニー派の人々に占領された。それ以来、シーア派住民は、ハリーファ家を頂点とするスンニー派中心の支配体制の下に置かれてきた。シーア派住民はマナーマ郊外の農村部を中心にして存在を続けたが、政治や経済はマナーマを握ったスンニー派を中心にして動き、シーア派住民は差別抑圧を受けることが多かったのである。

このためバハレーンでは、歴史上、シーア派住民による反政府抗議行動が繰り返されてきた。比較的新しいところでは、1994年に当局とシーア派の衝突が起こり、それ以来、長年にわたりシーア派の抗議行動が断続的に続いてきた。1999年にハマド首長が即位し(後に国体の変更により国王となる)、政治改革などシーア派住民への懐柔策をとったものの、シーア派の不満は収まらず、折に触れシーア派住民による抗議行動が行われてきた。今回、エジプトや他のアラブ諸国での動きを見て、シーア派住民たちが反政府抗議行動に立ち上がったのは、自然な成り行きであろう。

サウジアラビアでもシーア派住民による反政府抗議行動が起きている。サウジアラビアでは、シーア派に対する強硬な姿勢で知られるワッハーブ派(スンニー派の一派)が支配的宗派の立場にある。ワッハーブ派の影響力の強い王政の下で、東部州などに住むシーア派住民は歴史的に差別・抑圧を受け、政治や社会・経済のあり方に対し強い不満を持ってきた。サウジ全体ではシーア派の人口は国民総人口の1割程度と少ないが、東部州では州の自国民人口の約4割はシーア派で占められている。強い不満を背景に、シーア派住民が多い東部州では抗議行動が繰り返されてきたのであった。

シーア派住民の多くは政治的な抑圧を受け、また、経済や社会的な差別も受けている。そのため、シーア派住民には政治や経済の問題がより強く表れているが、その分だけ政府に対する不満も強い。一方で、シーア派住民たちは結束して動くことが多い。シーア派住民たちは、多くの場合、一つの村、あるいは町・都市の区画に集住し、強いコミュニティを維持しているからである。

このようにバハレーンでの激しい抗議行動の背景には、シーア派住民への差別抑圧の構造が存在している。強い不満が存在し、コミュニティでまとまっているシーア派の問題はGCC諸国にとっては厄介である。コミュニティを基盤として起きてくる反政府抗議行動を押さえつけ、火を消し去るのは困難であるからである。

4.抗議行動の行方

以上のように、アラブの激動のなかGCC諸国で起きた反政府抗議行動について、これまでの動きと、その背景と構造について見てきた。GCC諸国でも、民主化問題や失業・住宅難などの政治、経済・社会問題が抗議行動を引き起こす要因となっている。バハレーンではシーア派問題が加わったことで深刻な対立となり、オマーンでは地方の不満が加わり、各地で抗議行動が繰り広げられた。

GCC諸国は夏休み中で、また、8月末までラマダーンであることもあり、政治は開店休業に近い状態にある。そのことも影響していると思われるが、9月1日現在では、反政府抗議行動は概ね沈静化している。

しかし、反政府抗議行動を引き起こした要因の多くは、現在も続いている。雇用機会の増加や住宅難の解消に向けた対策は打たれたが、それで経済・社会問題が完全に解決できるわけではない。改善はされつつも、失業や住宅難の問題は続いていこう。サウジアラビアやオマーンでは、地方での失業問題の緩和には困難が伴おう。また、政府主導で急増する住宅建設のなかで土地や住宅価格が上昇するなど、インフレの強まりが懸念されるなど、新たな問題も生まれている。

民主化問題については、サウジアラビアでは改革は手つかずになっており、バハレーンやオマーンでは、これまでのところ有効な改革は行われていない。激しいデモが繰り広げられたバハレーンでは、国民対話が行われたが、民主化問題の根本的な解決はできそうもない。バハレーンで民主化を実現することは、これまで支配層の立場にいた少数派のスンニー派が、多数派であるシーア派に支配される立場になることを意味する。王家やスンニー派住民にとって受け入れることはできないであろう。将来は、各国で政治改革が進むとしても、当面、大幅な改革は困難であろうと思われる。

GCC諸国での抗議行動は、チュニジアやエジプトなどのアラブ諸国での動きに触発されて起こった。GCC諸国での政治や経済・社会問題は、部分的には改善されつつも、その多くは現在も続いており、国民の間での潜在的な不満も続いている。アラブ諸国の動向しだいでは、サウジアラビアなどの状況が再び流動化する可能性もある。サウジアラビアは日本の6倍もある広い国土に人口が分散している。地方の不満に火がつけば、状況は一気に流動化しよう。

リビアではカッザーフィ政府が倒れ、シリアやイエメンでは激しい反政府抗議行動が続いている。今後、シリアやイエメンなどで政府が倒れるようなことがあれば、GCC諸国にも大きな影響を与えるであろう。アラブの中心であるエジプトが安定するかどうかもカギとなろう。

バハレーンやサウジアラビアのシーア派の動きは、どうなるのであろうか。バハレーンやサウジアラビアでは、シーア派に対する差別抑圧の構造には、大きな改善は見られない。コミュニティを踏まえて起こるシーア派住民の反政府抗議行動を抑え込むことは、相当に難しいであろう。バハレーンでは、今後も断続的にシーア派住民の抗議行動が続き、それはサウジアラビアのシーア派にも影響を与えよう。GCC諸国では、当面、不安定な状態が続くものと思われる。

欧米諸国のメディアでは、アラブ諸国の激動を「アラブの春(Arab Spring)」と呼ぶことが多い。本当に「春」と呼ぶことができるか疑問があるが、「GCC諸国の春」はまだ遠そうである。

( 注1 )バハレーンでは政党の結成は法律上認められていないのでNGOの扱いであるが、シーア派住民を基盤とする政治勢力である。穏健な勢力で、議会(下院)内では18議席を占める最大勢力であったが、議員は政府に抗議して全員辞任した。

( 注2 )ワッハーブ派はハンバル法学派の流れをくむスンニー派で、サウジアラビアの中心的宗派である。

GCC諸国の抗議行動の特徴と今後の展望

| 国名 | 抗議行動の特徴 | 今後の展望とそのポイント |

|---|---|---|

| サウジアラビア |

|

|

| バハレーン |

|

|

| オマーン |

|

|

| クウェート |

|

|

| アラブ首長国連邦 |

|

|

| カタル |

|

|

出所:筆者作成

(2011年9月)