レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.238 ASEANへの国際協力をどのように進めるか

PDF (507KB)

- 東南アジアの各国への国際協力については、JICAや各省庁が、各国ごとに協力してきている。

- その一方で、東南アジア諸国連合(ASEAN)を通して、複数国に協力する枠組みもある。

多くの国際協力事業は、特定の一つの国を対象に実施されてきている。その一方、複数の国から成る経済・社会共同体に対しての国際協力については、いろいろな形で行われるようになってきているが、詳細はあまり知られていない。本稿では、ASEAN(東南アジア諸国連合)を事例に共同体の複数国に協力する枠組みについて紹介する。

ASEANの組織体制

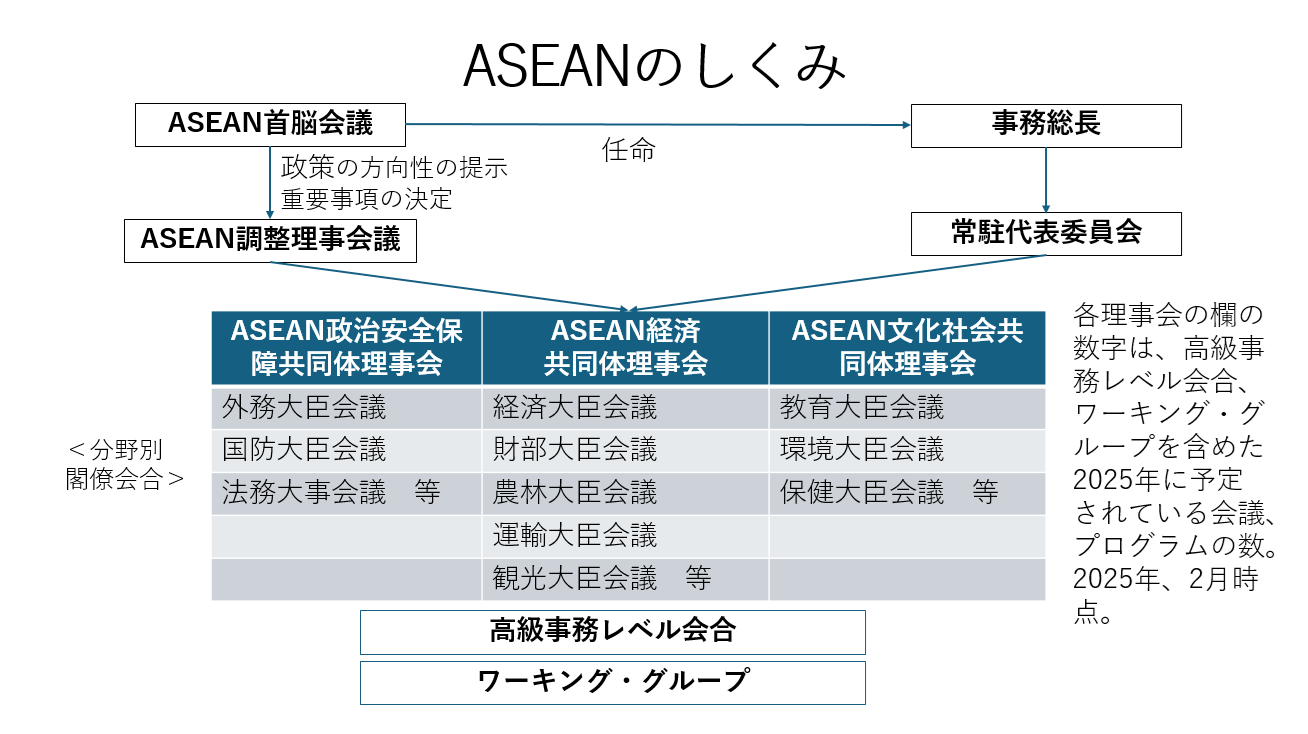

ASEANの組織体制は図のとおりである。ASEANは、政治安全保障共同体、経済共同体、社会文化共同体の3つの共同体で構成されている。3つの共同体を調整する機関としてASEAN調整理事会がある。さらに、その上に、ASEAN首脳会議が最高政策決定機関として設置されている。事務局は、インドネシア・ジャカルタに置かれており、ASEANの首脳会議が事務総長を任命している。

図 ASEANの組織体制

(出所) 外務省ウェブサイトを元に著者作成

ASEAN政治安全保障共同体理事会は、各国の外務大臣、国防大臣、法務大臣等から構成されており、経済共同体理事会は、経済大臣、財務大臣、農林大臣、情報通信技術大臣、運輸大臣などで構成されている。また、社会文化共同体理事会は、教育大臣、環境大臣、保健大臣等で構成されている。

重要事項の協議はそれらの大臣会合で行われるが、その下に、高級事務レベル会合があり、さらにその下に、さまざまな部会のワーキング・グループが設置されている。例えば、社会文化共同体には、文化・芸術、情報・メディア、教育、ユース、スポーツ、社会福祉・開発、ジェンダー・女性の権利・文化、農村開発・貧困削減、労働、公務員、環境、ヘイズ(煙霧)、災害対策と人道支援、ヘルスに関する部会があり、環境分野には、7つのワーキング・グループ(自然保護・生物多様性WG、沿岸・海洋環境WG、水資源管理WG、持続可能な都市WG、気候変動WG、化学物資・廃棄物WG、環境教育WG)が置かれている。

ASEANにおけるボトムアップによる国際協力

ASEAN首脳会合において、トップダウンで方針を決める場合もあるが、多くの場合、ボトムアップで了承を得ていくプロセスが確立されている。

例えば環境分野では、1~2年おきに、WGの会合が行われる際に、さまざまな国際協力機関等からの提案がされたり、成果の報告などがなされたりしている。WGで異論がなければ、高級事務レベル会合などを経て、大臣会合で承認を得て、プロジェクトが実施されている。そのようなボトムアップの一例であるアジア工科大学が実施したリサイクル工場からのプラスチックの流出防止事業も、ASEANの化学物質・廃棄物WGの会合で、了承を得たうえで実施されている。

ASEAN諸国の政府機関との国際会議の共催

その他に、国際機関が東南アジア諸国の省庁と国際会議を共催し、ASEAN各国およびASEAN事務局にも参加してもらう形の企画にすることで、ASEANへの提言を行うことも可能である。

2023年10月に、インドネシアのジャカルタにある東アジア経済研究センター(ERIA)は、インドネシアの海洋投資調整省および環境林業省と共催で、プラスチック汚染対策のためのASEANカンファレンス(ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution;ACCPP)を開催した。ASEAN諸国の官僚、研究者などが参加し、約50名の登壇者がプラスチック汚染対策について議論を行った。2023年のASEAN議長国はインドネシアであり、同会議は議長国の成果の取り組みの一つと認識されている。

2024年10月にも、同年のASEAN議長国のラオスの資源環境省が主催者となり、ERIAと国連開発計画(UNDP)との共催でACCPPを開催した。ASEANとして取り組むべき点として、「プラスチックのライフサイクルを考慮した技術面での戦略の策定」「プラスチックの循環利用に関する意識啓発」「循環経済に向けたファイナンシングと投資」「(プラスチック条約に向けた)国際交渉委員会におけるASEANの役割」の4点についての提言がまとめられた。

東南アジアの研究機関主催の国際会議への参加を通じた提言

また、東南アジアの研究機関が開催する国際会議に国際機関の関係者・研究者が参加し、ASEAN議長国に提言するという道筋もある。2024年8月、国立大学であるマレーシア国民大学(UKM)のマレーシア国際問題研究所(IKMAS)は、第6回ASEAN経済統合フォーラム(ASEAN Economic Integration Forum[AEIF])1を開催した。第1回のAEIFは2011年に開催されており、平均するとおおよそ2年おきに開催されている国際会議である。

マレーシア内外の専門家やコンサルタントの他に、IKAMASとその協力関係にあるアジア経済研究所やERIAの研究者、コンサルタントなどが同会議に登壇した。マレーシアは2025年にASEAN議長国を担当するため、2024年のAEIFでは議長国として取り組むべきテーマを考えることが主たる目的であると、貿易産業省のDato Hairil Yahri Yaacob事務局長が冒頭の挨拶で述べた。そして、さまざまな分野について、ASEANで取り組むべき課題についての議論が行われた。

IKAMASの担当者によれば、この会議の結論は、貿易産業省を通してマレーシアのアンワル首相にも伝えられているとのことであった。2025年1月に開催された世界経済フォーラムで、同首相は、エネルギー、コネクティビティー、地域としての包括性(Inclusivity)がASEANにとって重要だと述べている2。

ASEANへのさらなる協力に向けて

東南アジアの各国に対する多くの国際協力事業は、国際協力機関や省庁、研究機関等が直接対象国のカウンターパートと協力関係を結んで実施されている。その一方で、上記で紹介したように、ASEANに対し、該当するワーキング・グループで提案を行いボトムアップで了承を得ていく方法がある。また、ASEAN諸国の政府機関との国際会議の共催や、東南アジアの研究機関主催の国際会議への参加を通じた提言も、東南アジア諸国の現状、課題等を理解しつつ国際協力を行う重要なチャンネルだと考えられる。

近年は複数国を対象に取り組むべき課題が多い。例えば、プラスチック汚染などは国境を越えた形で広がっており、ドイツの国際協力機関であるGIZはカンボジア、インドネシア、フィリピン、ベトナムの4カ国を対象に、プロジェクトを実施している。キャパビルを実施するだけではなく、周辺国が協力して対策を進められるような取り組みを進めることも重要である。

(こじま みちかず/新領域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 小島道一