レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.231 競争激化するタイ市場で価格転嫁の難易度高まる

柴田つばさ 矢野貴之

PDF (647KB)

- タイ市場において、タイ企業と日系企業双方が、近年競争の激化を認識している。

- 競争の激化に伴い、価格転嫁が難しくなっている傾向が見られる。

- 企業は利潤重視に固執せず、多様な価格設定を採用し、競争に対応している。

近年、世界的なインフレが続くなか、タイでは物価上昇が抑制されている傾向がみられる。IMFのデータによれば、2022年のインフレ率は6.1%だったが、2023年には1.2%、2024年には0.5%と急激に低下している。物価形成には市場の構造や企業の価格設定行動が影響しており、タイ市場においても、日本と同様に「コストの価格転嫁が進まない」課題があるとすれば、市場構造に問題がある可能性がある。

本稿では、タイ国内企業と日系企業を対象に実施したアンケート調査を基に、コスト上昇に伴う価格転嫁状況と価格設定行動を分析した。

調査対象とタイ市場における競争意識

本調査で実施したアンケート対象は、第二次産業(製造業)および第三次産業(サービス業)に属するタイ国内企業およびタイに進出している日系企業であり、有効回答数は170社(タイ企業91社、日系企業79社)である。

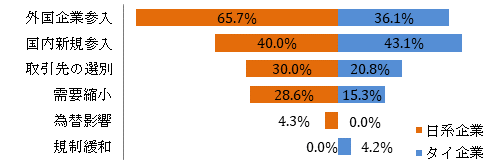

調査では、企業の設立時と比較してタイの「商品およびサービス市場」の競争状況について質問を行った。その結果(図1)から、タイ企業と日系企業の両者が競争激化を認識しており、日系企業は特に競争の厳しさを強く感じている。

図1. 競争激化の理由

また、回答者の市場シェアに関するアンケート結果を基に、市場集中度を示すHHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数)を、独自の指標を用いて近似的に算出した。この算出方法は一般的なHHIの数値とは異なるため、注意が必要である。計算結果によると、タイ企業のHHI(271.9)は日系企業のHHI(141.7)より高く、調査対象のタイ企業が属する市場では、少数の大手企業が市場を占め、市場の集中度が高いことが示唆される。一方、日系企業が属する市場では、市場の力が分散し、より多くの企業が競争を繰り広げる激しい環境にあることが分かる。

このような市場環境の違いは、価格転嫁の難易度や企業の価格設定行動に影響を与えている可能性がある。次に、タイ企業と日系企業の市場集中度の違いを踏まえ、それぞれの企業の価格転嫁について詳しく考察する。

日系企業の価格転嫁が困難な現実が顕在化

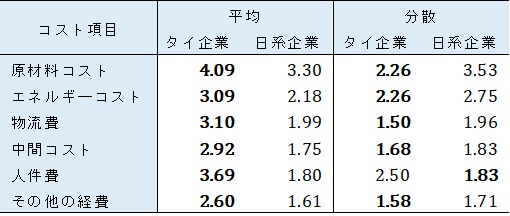

調査では、企業の価格転嫁の度合いを評価するため、6つの主要なコスト項目について、1(0%転嫁)から6(70%以上転嫁)で評価してもらった。表1は、タイ企業と日系企業の価格転嫁の結果の平均と分散を示している。

表1. コスト項目別の価格転嫁率

表1の結果から、タイ企業はすべてのコスト項目で日系企業より高い価格転嫁レベルを示している。例えば、「原材料コスト」の平均値はタイ企業の4.09(50%以上転嫁)に対し、日系企業は3.30(50%未満転嫁)である。また、日系企業では2未満の平均値が目立ち、10%水準の価格転嫁を実現できていないことがわかる。

また、分散に注目すると、「人件費」では日系企業の1.83が、タイ企業の2.50より値が小さい一方で、それ以外のコスト項目ではタイ企業の方が小さい。これにより、タイ企業は価格転嫁が安定して実施されている傾向が見られる一方、日系企業は価格転嫁の実現度にばらつきがあり、価格転嫁が難しい現実がうかがえる。

多様な価格設定方針が可能にする価格転嫁とマーケットシェアの関係

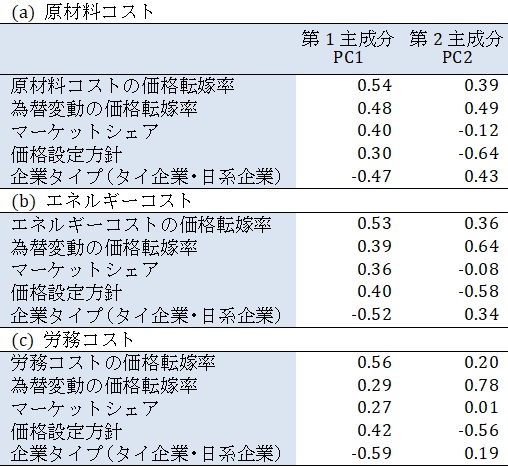

これまでの議論を踏まえ、企業のマーケットシェアや価格転嫁の状況が価格設定行動に与える影響を検証するため、主成分分析を用いて関係性を明らかにした。表2は、『原材料コスト』、「エネルギーコスト」「労務コスト」に関する結果で、価格転嫁に関する特徴を示している。

結果を見る前に、価格設定行動について整理する。本調査では、企業の価格設定方針を次の6つのカテゴリーに分類した。(1)利潤重視、(2)需要重視、(3)シェア・将来の利益重視、(4)購入者主導、(5)規制や法律を重視、(6)その他。番号が大きいほど利潤以外の要素(需要重視やシェア重視など)を重視する価格設定行動を示す。結果を解釈する際はこの点を考慮する必要がある。次に結果を詳しく見ていく。

表2. 価格設定における主要因の影響度

『原材料コスト』の結果では、第1主成分(PC1)から、コスト転嫁率が高い企業ほど価格設定行動が多様化し、マーケットシェアの確保に向かう傾向が見られた。具体的には、原材料コストの転嫁率(0.54)、為替の転嫁率(0.48)、マーケットシェア(0.40)がPC1に高い負荷を持ち、価格設定方針にも正の値(0.30)が示され、これらは相互に正の関係を持ち、利潤重視以外の価格設定方針が採られていると考えられる。また、企業タイプの負荷値(-0.47)から、この傾向が日系企業よりもタイ企業に強くみられる。

第2主成分(PC2)では、利潤重視の企業ほど積極的に価格転嫁を行う傾向が見られた。具体的には、価格設定方針の負荷値(-0.64)は利潤重視を示し、原材料コスト(0.39)や為替(0.49)の価格転嫁に積極的な企業が多いことが示唆される。ただし、マーケットシェア(-0.12)の負荷値から、利潤重視の企業は価格転嫁を積極的に行う一方で市場シェアの維持には難しさがあることが示唆され、この傾向は日系企業により強く見られた。「エネルギーコスト」「労務コスト」でも同様の関係性が確認された。

おわりに

本調査は、タイの市場の一部に焦点を当てたものであり、全体的な傾向として断言することは難しい。しかし、近年、競争が激化し、価格転嫁の難易度が高まっている現実が浮き彫りとなった。また、マーケットシェアを確保する企業においては、価格転嫁とともに、利潤重視以外の多様な価格設定行動が展開され、この傾向はタイ企業に顕著であることが確認された。

価格転嫁が進まない状況が深刻化すると、企業間競争が価格引き下げを誘発し、企業の収益性を圧迫し成長に悪影響を及ぼし、最終的に経済全体の健全な成長を阻害する恐れがある。一方、過度な価格転嫁は一部企業の独占的傾向を強め、市場競争の公正性を損なうリスクを伴う。

したがって、市場において適切な価格転嫁は、企業の競争力維持と健全な市場環境の形成、さらには持続的な経済成長に不可欠である。今後のタイ市場における価格設定方針や行動が、競争力や経済の安定性にどう影響するかを引き続き注視する必要があるだろう。

(しばた つばさ/バンコク研究センター・やの たかし/専修大学)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 執筆者