レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.215 ベトナムの労働紛争解決制度

斉藤 善久

PDF (560KB)

- 市場経済の導入後ストライキが多発しているがすべて違法ストライキである。

- 社会主義体制維持の観点から労働者代表制度の民主化(複数化)には慎重な姿勢がとられている。

- 市場経済型の労働者代表制度が確立されないため労使紛争解決制度も機能しにくい。

1986年にドイモイ路線を採用したベトナムでは、1990年代に入って市場経済が急速に展開し、労働契約関係を前提とする労働市場も大きく発展した。社会主義体制のもとで使用者階級が再登場し、労使間の利害対立を反映してストライキも多発している。ストライキは1995年の労働法典で合法化されたが、これまでに発生したストライキはすべて法定の手続きによらない違法なものである。その原因の一つは、ストライキを主導するべき労働組合の動きの鈍さにある。ベトナムにおいては憲法上、共産党の指導を受ける「ベトナム労働組合」にすべての労働者を代表する権限と役割が付与されているが、労使間の対立関係を前提としない社会主義型の労働組合であり、市場経済のなかで役割を果たせていない。FTAなどとの関係で労働組合組織の民主化を求める外圧もあり、労働紛争の解決手続きを中心に労働組合以外の主体に労働者を代表させる制度の構築が試みられているが、共産党一党支配体制の根幹を危うくしかねない問題であることから、改革はなかなか進んでいない。

違法ストライキの発生状況

これまでに発生したストライキのすべてが違法ストライキであり、その集計方法や情報公開のあり方も一定しないことから、ベトナムにおけるストライキの発生状況を正確に把握することは困難である。

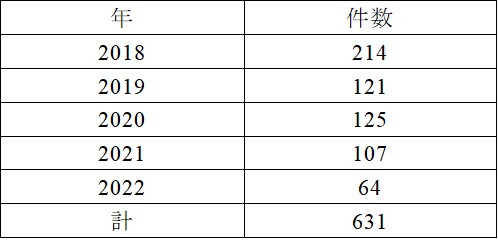

現地メディアがベトナム労働組合の発表として報じたところによれば、2018年から2022年までに発生したストライキの件数は631件で、(表参照)、そのうち591件の産業分野の内訳は、縫製が40%、皮革が15%、電子が10%、木材加工が7%となっていた。賃金の遅払いや年末のボーナスの不支給など給与に関する不満に加えて、給食のクオリティーに対する不満(調理担当者による材料費の中抜きなど)もストライキを導く原因として指摘されている。

表:違法ストライキの発生状況

労働紛争解決制度

ベトナム法は、労働紛争を個別的労働紛争と集団的労働紛争に分けて解決制度を規定している。個別的労働紛争は労働者個々人と使用者との間の紛争であり、集団的労働紛争は、労働者代表組織(労働組合または職場の「事業体労働者組織」)に代表される多数の労働者と使用者またはその組織との間の紛争である。集団的労働紛争には権利に関する紛争と利益に関する紛争がある。利益に関する集団的労働紛争は団体交渉の決裂により発生する。労働紛争の処理は人民委員会の窓口に申し立てられ、分類される。

個別的労働紛争は、労働調停員、労働仲裁評議会および裁判所の3段階により解決される。懲戒解雇などいくつかの事項にかかる案件を除き、労働調停員による調停の前置が義務付けられている。

権利に関する集団的労働紛争も、労働調停員、労働仲裁評議会および裁判所の3段階により解決される。労働調停員および労働仲裁評議会が調停や仲裁の過程で労働法規に違反する行為を確認した場合は当該事案を所轄の行政機関に移送する。

利益に関する集団的労働紛争は、労働調停員、労働仲裁評議会の2段階により解決される。

調停が不調に終わった場合や仲裁判断が出されなかった場合に加え、調停による合意や仲裁判断の内容を一方当事者が履行しない場合についても次の段階の労働紛争解決手続きへ進むこととされている点に特徴がある。

ストライキとロックアウト

利益に関する集団的労働紛争において、調停が不調の場合や使用者側が仲裁判断に従わない場合、労働者代表組織はストライキの実施のための手続きを開始することができる。ストライキは、当該職場の全労働者の過半数の賛成を得て、使用者および所轄の人民委員会に5営業日以上前に通告したうえで実施される。ただし、実際にストライキに参加するか否かは個々の労働者の判断に委ねられる。ストライキに参加した場合は無給となる一方、ストライキに参加しないが職場でストライキが行われたために休業せざるを得なかった労働者については最低賃金額以上で使用者と合意する金額の賃金が支払われる。政府は国防、公共の安寧秩序、人々の健康の観点からストライキが禁止される職場のリストを規定し、省レベル人民委員会主席はそのような観点から危険と認めるストライキの延期または中止を決定する。なお、現在までに上述の手続きに則ってストライキが合法に実施された例は無いとされている。

使用者は、ストライキのために通常の活動を維持できず、または財産を守ることができないときは、3営業日以上前にストライキを実施する労働者代表組織および所轄の人民委員会に通告したうえで、一時的に職場を閉鎖(ロックアウト)することができる。

労働紛争解決手続きの利用状況

個別的労働紛争が法定の解決手続きに乗せられる場合、調停や仲裁により解決する例は少なく、多くは裁判所まで上げられることになると言われている(仲裁判断に執行力がなく事実上調停と異ならないことはベトナム法の特徴と言える)。2022年についてみると、同年に受理した新規事案は2884件(うち、2508件を解決)、控訴審として受理した事案は242件(うち、232件を解決)、監督審または再審として受理した事案は21件(うち、11件を解決または審理)とされている。

集団的労働紛争については、法定の解決手続きはほとんど利用されていない。その主な理由は、労働条件などに不満を抱える労働者らを既存の労働組合が適切に代表せず、あるいは労働組合が存在しない職場において「事業体労働者組織」が設立されないため、職場における労使間の紛争が、集団的労働紛争の定義に合致するための条件を満たさないからである。そのため、大規模の違法ストライキに関する事案が人民委員会の窓口に持ち込まれた場合でも、それぞれの労働者にかかる個別労働紛争の訴えとして処理されることになる。

おわりに

市場経済のなかで発生する集団的労働紛争の解決にあたっては、市場経済型の労働者代表主体の存在が不可欠と言える。ベトナム労働法典は数次の改正のなかで対応を試みてきたが、ベトナム労働組合法の改正やベトナム労働法典の関係部分に関する施行細則の公布が遅れ、集団的労働紛争解決制度の機能不全が続いている。

2024年11月、紆余曲折を経て改正労働組合法が可決、公布された(2025年7月施行)。しかし、関係部分の改正内容は「事業体労働者組織」を「ベトナム労働組合」に吸収する手続きの規定などにとどまっているため、上述の問題状況の改善はあまり期待できない。

(さいとう よしひさ/神戸大学大学院 国際協力研究科)

参考文献

- 香川孝三編著(2022)『アジア労働法入門』晃洋書房

- 斉藤善久(2007)『ベトナムの労働法と労働組合』明石書店

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 斉藤善久