レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.213 ベトナムの越境QRコード決済――課題が映し出す国の個性――

PDF (549KB)

- ベトナムではQRコード決済が急速に普及している。

- 越境決済接続にも積極的に取り組んでいるが、運用の実態は伴っていない。

- 日本はASEAN各国との決済接続推進にあたり各国の事情をふまえた取り組みが求められる。

ASEAN各国はQRコードによる越境決済を展開している。ベトナムも域内数カ国との相互運用に乗り出すとともに、域外の国々とも接続推進の方向性を打ち出している。だが、すでに相互運用開始が発表された近隣諸国との間でも、国内の制度の未整備が障害として浮上している。

本稿では、ベトナムが直面する課題の背景に迫りながら、QRコード決済(以下、QR決済)の実態や課題には各国固有の事情が反映されていることを論じる。

進むキャッシュレス化

ベトナムは現金のウェイトが高い国とされてきた。ドイモイ初期の混乱の記憶もあり、人々の金融機関に対する信頼も伝統的に低い。

そんなベトナムにおいても、近年のキャッシュレス決済の浸透は目覚ましい。クレジットカードの利用が限られるなか、リテール決済において日常的に用いられるようになったのがモバイル端末によるQR決済である。

スマートフォンの急速な浸透を背景に、都市部ではショッピングモールやコンビニだけでなく、個人商店や屋台でも店頭に掲げられたQRコードを目にするようになった。

決済サービスの提供者をみると、まず、いくつかのノンバンクが電子ウォレット(以下、E-wallet)のアプリ上でQR決済サービスを提供している。代表的なものとして、著名なスタートアップが手掛けるMoMoやVNPAYがある。

このほか、商業銀行がモバイルアプリでQRコードによる送金・決済サービスを提供している。とくに個人間送金が個人商店や屋台などにおける少額決済手段として広く用いられている。

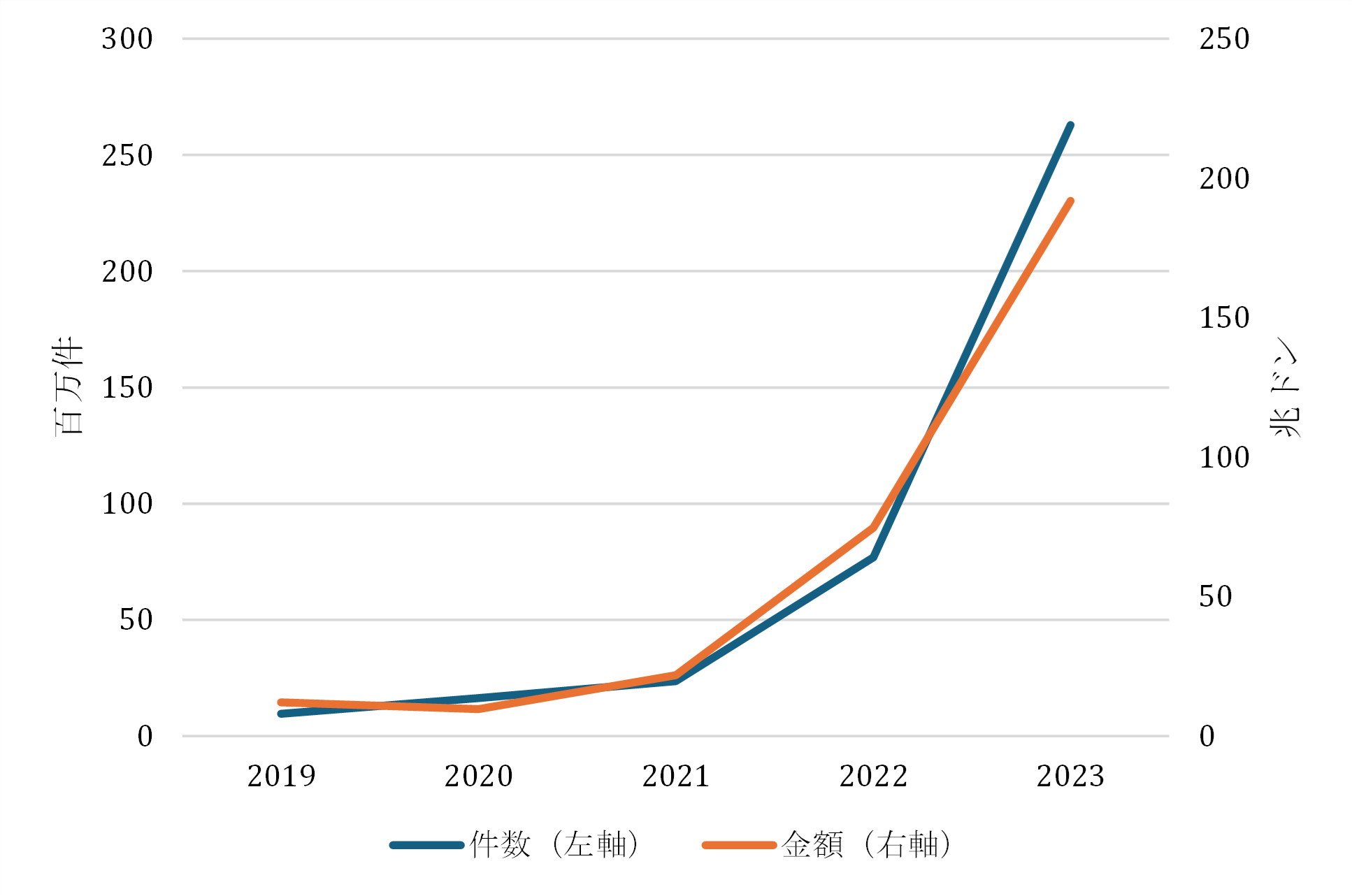

ベトナムにおけるQR決済の普及では、QRコードの共通ブランド「VietQR」が発表され、即時送金サービスの手数料無料での提供が始まった2021年が節目となった。この年を境に決済件数、金額ともに飛躍的な伸びを示していることからもそのインパクトがうかがわれる(図1)。

図1 ベトナムにおけるQRコード決済

金融包摂の推進という国家戦略

キャッシュレス決済の発展は、金融包摂の推進という国家戦略のなかに位置づけられている。

「2025年に向けた国家金融包摂戦略」を承認する首相決定には、各種決済サービスの発展・普及促進が盛り込まれた。中央銀行であるベトナム国家銀行(SBV)がその実施を主導する。上記のVietQRによる即時送金サービスは、SBVや主要商業銀行が出資するベトナム国家決済株式会社(NAPAS)によって提供されている。

銀行の役割が大きいことも特徴的である。ベトナムでは銀行のモバイルアプリによる個人間送金が多く利用されており、E-walletも銀行口座への紐づけが必要である。SBVの2023年の発表では、成人人口に占める銀行口座保有者の割合は7割を超えた。

越境QR決済の推進

ASEAN域内の越境QR決済では、先行するシンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンに続いてベトナムも取り組みを加速させている。

SBVによれば、ベトナムには便利で安価なリテール決済手段の提供を通じ、自国通貨の利用促進とともに商業や観光業の振興につなげたいという狙いがある。

二国間の取り組みとしては、近隣諸国との決済接続が推進されてきた。2022年にはタイ、2023年にはカンボジアとの相互運用の開始が発表され、2025年初にはラオスとの接続枠組みの発表式典が行われた。

ASEAN域外の国々との接続に向けた動きも始まっている。中国とは2024年、中央銀行間の覚書に基づき越境QRコード決済接続における協力についての合意がなされた。2025年には中国、日本、韓国などとの決済接続を推進する方針が示されている。

浮かび上がった課題

しかし、越境QR決済の運用実態は順調とはいえない。すでに運用開始が発表されたタイ、カンボジアとの間では、2024年時点でアウトバウンド取引(ベトナム人の渡航先における決済)の実績はあるが、インバウンド取引(相手国からの渡航者によるベトナムでの決済)の実績はきわめて限られているという。

障害となっているのは、制度整備の遅れである。VietQRはQRコードの共通ブランドだが、その使用は義務化されておらず、VietQRだけでなく各銀行やE-walletのQRコードが乱立している。決済と送金のQRコードの混在という問題もある。越境QR決済の運用に関する制度も未整備で、店頭にはロゴなどの掲示もないため、顧客にとっては越境決済が利用可能なのかどうかの判別が困難となっている。

安全性の低さという課題も浮上している。ベトナムのQRコード規格は、店舗に掲示されたコードを購入者がスキャンする「店舗掲示型」が主である。店舗は印刷したコードを貼り付けておくだけでよく、導入コストの低さが大きなメリットであるが、偽コードへのすり替えなどによる不正行為や詐欺が問題となっている。

制度整備については、NAPASやベトナム銀行協会が対応に着手している。ただし、それによりスムーズな運用が可能になるのかどうかは未知数である。

課題が映し出す国の個性

各国におけるQR決済の実態や課題への対応をみると、共通点もある一方、国による違いも多いことがわかる。そうした個性は、異なる国と比較することでより明確になる。

ベトナムで上述の課題が生じた背景には、QR決済が導入コストの低い簡便な方式で進められたことがある。この結果、サービスの急速な普及による金融包摂の進展という成果はあったが、コード統一の徹底や加盟店の管理・支援といった手間のかかる取り組みは後回しとなった。

簡便な方式の採用は多くの新興国にも共通するが、課題にうまく対処している国もある。インドネシアではQRコードの国家統一規格(QRIS)の使用が義務化され、どこの店舗でも同じコードが掲示されている。QR決済により中小・零細企業の発展を促進するという狙いから、中央銀行はQRIS加盟店網の構築や支援にも積極的に取り組んできた。

国の思惑によって優先される政策に違いが出るだけでなく、政策の策定や実施が円滑に進むかどうかも各国の事情により異なってくる。

日本への示唆

日本はASEAN各国とQRコード統一規格の相互運用に向けた検討を進めているが、ASEANはかくも多様である。

各国でQRコード決済はどのように用いられているのか。国家はどのような思惑で、どのようなステークホルダーの関与を通じて越境決済接続を推進しているのか。各国との接続を推進することにより、日本にはどのような恩恵とリスクが想定されるのか。それらを見極めたうえでの取り組みが肝要であろう。

(ふじた まい/地域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 藤田麻衣