レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.205 技術変化が変える新興国の産業構造変化

PDF (672KB)

- 新興国における経済成長の牽引力として、製造業に加えて、サービス業への期待も高まる

- 経済成長パターンの多様化や新興国発の新製品・サービスに注視する必要がある

1.はじめに

経済成長は産業構造変化をともなう。GDP(国内総生産)や全就業者数に占める各産業の付加価値額や就業者数の割合に注目すると、第一次産業(農林水産業)の割合は減少、第二次産業(鉱工業等)の割合は増加後に減少、第三次産業(サービス業)の割合は第二次産業に次いで増加する傾向がある。このパターンに基づいて、多くの新興国政府はこれまで、農業の生産性向上に加えて、工業化を通じた経済成長を重視してきた。

しかし、ICT(情報通信技術)の発展によって、製造業の性質が変化したほか、経済成長の牽引力としてサービス業への期待も高まっている。本稿は、技術変化が新興国の産業構造変化にあたえる影響を整理する。

2.産業構造の比較

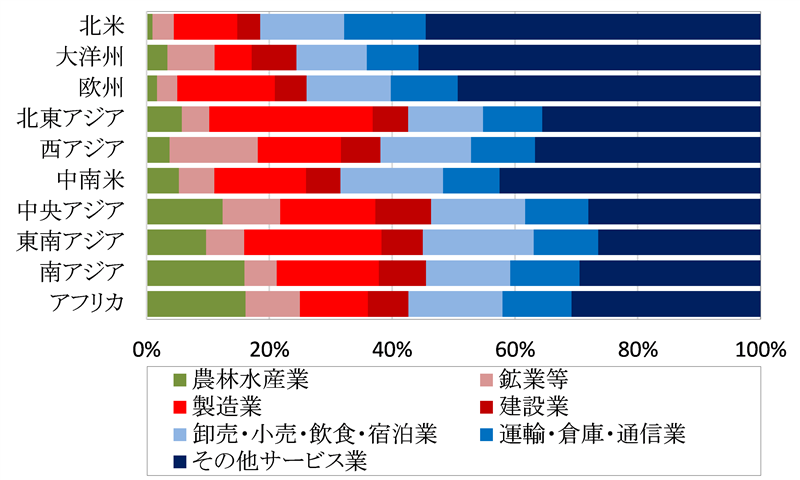

図1(a)は、2023年の世界各地域の産業構造を、一人あたり実質GDP(米ドル表示、2015年基準)の高い順に示したものである。所得水準の上昇にともなって、第一次産業(農林水産業)の割合は減少傾向にある。第二次産業(鉱業等、製造業、建設業)については、天然資源の偏在を反映して、西・中央アジアのように鉱業等の割合が大きい地域と、工業化の進展度を反映して、北東・東南アジアのように製造業の割合が大きい地域に分かれる。第三次産業(上記以外)については、インドにおけるソフトウェア業やICTサービス業等の発展を反映して、南アジアにおけるその他サービス業の割合が、所得水準の割に大きい。

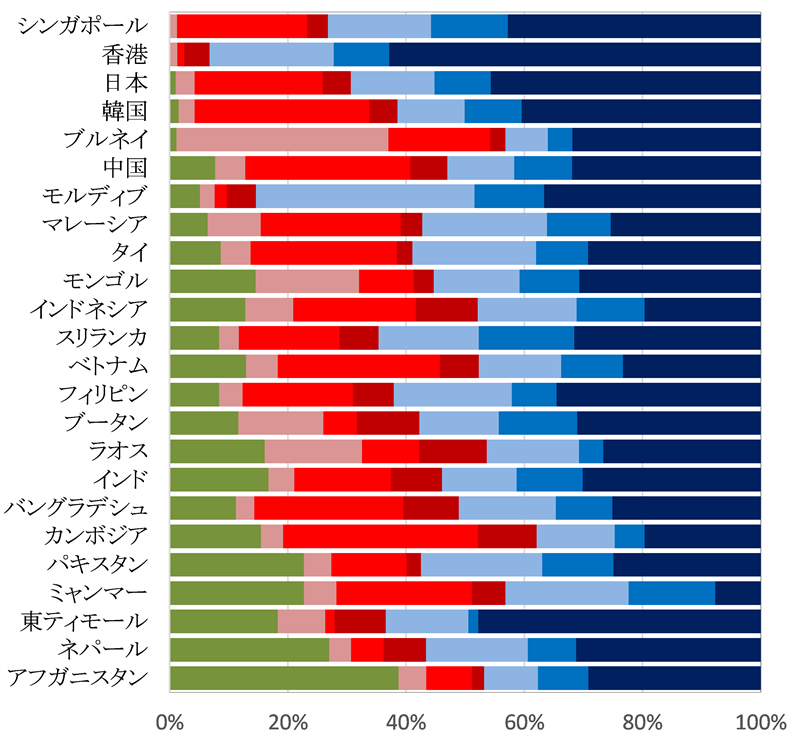

同様の傾向は、アジアのなかでも天然資源が相対的に乏しい北東・東南・南アジア各国・地域でも見られる(図1 (b))。鉱業等の割合が小さい場合、とくに北東・東南アジアの多くの国で製造業の割合が相対的に大きい。南アジアのなかでもバングラデシュでは、経済成長の牽引力として縫製業をはじめとした製造業が発展した。一方、インドでは、天然資源が乏しい割に製造業の割合が小さく、上述のとおり、所得水準の割にその他サービス業の割合が大きい。

図1:産業構造(付加価値額ベース)、2023年

(a) 世界各地域*

(b) 北東・東南・南アジア各国・地域**

** 国・地域は一部。凡例は図1 (a)と同じ。

出所:UN(国際連合)の“National Accounts - Analysis of

Main Aggregates”に基づいて筆者作成。

3.新興国における技術変化の影響

ICTは、情報処理とヒトやモノの接続を通じて、経済・社会のあり方を大きく変化させてきた。近年のスマート・ファクトリーやDX(デジタル・トランスフォーメーション)等、注目のキーワードは時代によって変化するが、ICT発展の勢いは21世紀に入って加速している。新興国においてもICT発展の影響は大きく、その結果、産業構造変化のパターンに変化が生じている。

まず、製造業は、ロボットやAI(人工知能)等を活用した自動化や生産性向上等によって、業種にもよるが、労働集約的な産業発展の可能性がこれまでよりも低下した。世界銀行のレポートでは、新興国が工業化を通じた伝統的な経済成長を実現することは難しくなったものの、新興国政府は労働者のスキル向上や各種制度の見直し等に注力し、技術変化をチャンスにする必要がある、と指摘された(参考文献①)。

製造業の変化は、「世界の工場」となった中国の製造業の変化によって加速した。中国では2000年代半ばに、農村からの出稼ぎ労働者の不足によって賃金が高騰しはじめたが、第四次産業革命がタイミングよく到来したことで、製造の自動化等が進んだ。賃金高騰を受けて、製造拠点の海外移転も増えたが、技術変化が製造業の性質を変化させたことで、資本集約的な産業発展の道を進む余地が増えた。

つぎに、サービス業は、長期的な生産性向上を実現することができる業種が発展した結果、経済成長の牽引力になることが期待されるようになった(参考文献②③)。世界銀行のレポートでは、プログラミングや情報サービス(ウェブホスティングやデータ処理等)等のグローバル・イノベータ・サービスでの雇用増と、サービス業全体の生産性向上を図ることで、サービス主導の経済成長が可能になった、と指摘された。

とくに、ICTを基盤にしたサービス業の場合、新興国企業も新製品・サービスの開発やイノベーションに取り組みやすい面があるため、これが長期的な経済成長を実現する可能性もある。製造業では、新製品を開発・試作するコストが大きく、また、新製品の売上予想の難しさから大きな在庫リスクも存在するため、開発のハードルは高い。このことは、新興国が中所得国に到達した後、開発やイノベーションも重視する高所得国に移行することができない、という中所得国のワナの遠因になり得る。しかし、ICTを基盤にしたサービス業では、開発のハードルが低い分、競争は激化するものの、より多くの企業が開発やイノベーションに取り組むことで、さまざまな新製品・サービスが多数生まれ、いずれかが市場に残る可能性も高くなる。

4.提言

技術変化が産業構造変化のパターンを変え得ることを受け、私たちは世界経済の動向を理解するうえで、以下の二つに注視する必要がある。

第一は、新興国の経済成長パターンが多様化する可能性である。新興国政府があらゆる産業の発展を重視したとしても、製造業のなかで、従来どおり労働集約的な業種や自国の天然資源の加工業が発展するのか、それとも自動化の進んだ業種が発展するのか、あるいは製造業ではなく、サービス業が高スキル人材の育成・活用を通じて発展するのか、各国・地域で相対的に発展する産業とその要因を理解する必要がある。

第二は、新興国発の新製品・サービスが世界に広がる可能性である。技術変化に加えて、開発やイノベーションを支援するためのエコシステムが各国・地域で発展してきたこともあり、新製品・サービス誕生の場は、2010年代以降、中国以外の新興国にも広がってきた。

技術変化は世界の経済構造を長期的にどう変化させるのか、引き続き注目する必要がある。

参考文献

- Hallward-Driemeier, M., & G. Nayyar (2018) Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development, Washington, DC: The World Bank.

- Nayyar, G., M. Hallward-Driemeier, & E. Davies (2021) At Your Service? The Promise of Services-Led Development, Washington, DC: The World Bank.

- The World Bank (2024) Services Unbound: Digital Technologies and Policy Reform in East Asia and Pacific, Washington, DC: The World Bank.

(きむら こういちろう/開発研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 Koichiro Kimura