アジアへの省エネ機器の普及と日本のトップランナー制度(2)——省エネ基準と省エネラベルは機能したのか?

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.29

渡邉 真理子

2013年10月24日

PDF (555KB)

省エネ基準とラベリング

民生部門の電力消費を抑制することは、発展途上国こそ急いで対応が迫られる問題である。そのための制度として、「省エネルギー基準の設定とそれのラベル表示」というプログラムがある。この省エネ基準の設定とラベリングという制度は、1960年代にポーランドとフランス政府が強制化し、1976年に米国カリフォルニア州での導入により、機器の省エネ化が急速に進み、注目を浴びた(Wiel and McMahon, 2005)。単純に電力価格を引き上げることでも、電力需要を抑制することはできるが、単に消費者に不便な生活を強いるだけかもしれない。より電力消費の効率的な機器を利用することで消費者の厚生を維持しながら、目標を達成することが可能になる。そして、電力消費上の効率性が消費者に伝える省エネラベルは、情報の非対称性を解消することで、この目標を支援する手段である。

民生部門の電力消費を抑制することは、発展途上国こそ急いで対応が迫られる問題である。そのための制度として、「省エネルギー基準の設定とそれのラベル表示」というプログラムがある。この省エネ基準の設定とラベリングという制度は、1960年代にポーランドとフランス政府が強制化し、1976年に米国カリフォルニア州での導入により、機器の省エネ化が急速に進み、注目を浴びた(Wiel and McMahon, 2005)。単純に電力価格を引き上げることでも、電力需要を抑制することはできるが、単に消費者に不便な生活を強いるだけかもしれない。より電力消費の効率的な機器を利用することで消費者の厚生を維持しながら、目標を達成することが可能になる。そして、電力消費上の効率性が消費者に伝える省エネラベルは、情報の非対称性を解消することで、この目標を支援する手段である。

各国で厳しくなる省エネ基準

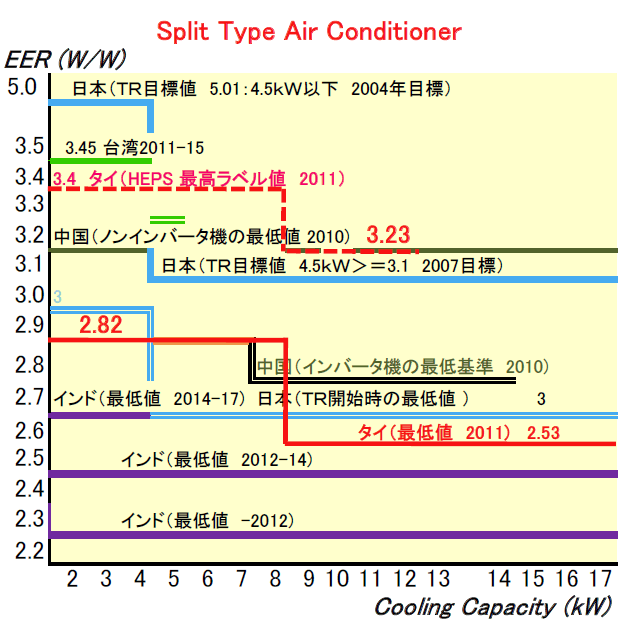

日本では、1970年代に省エネ基準とラベル制度が開始され、アジアではタイが1996年に本格的に導入した。そして、2000年代に入り、インドや中国をはじめとするアジア各国がこの制度の導入を行っている。さらに、どの国も、省エネ基準のうち、市場での販売を認められる最低エネルギー効率値は次々と引き上げられ、日本の2000年代前半の規制値と変わらなくなりつつある( 図1 )。

日本では、1970年代に省エネ基準とラベル制度が開始され、アジアではタイが1996年に本格的に導入した。そして、2000年代に入り、インドや中国をはじめとするアジア各国がこの制度の導入を行っている。さらに、どの国も、省エネ基準のうち、市場での販売を認められる最低エネルギー効率値は次々と引き上げられ、日本の2000年代前半の規制値と変わらなくなりつつある( 図1 )。

|

(出所、Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Thailandでのインタビュー)

|

|

(出所)GfK のデータをもとに筆者らが計算。

|

基準とラベルは消費電力を抑制できたのか?:エアコンの例

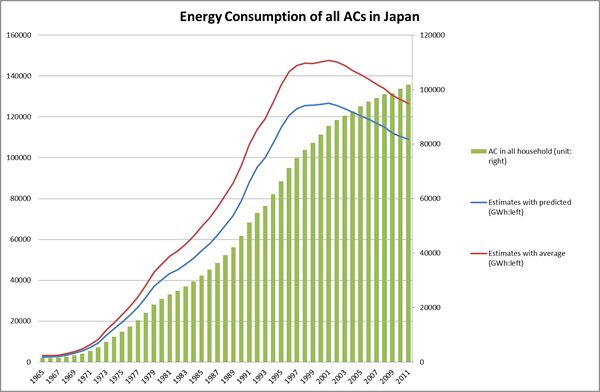

それでは、この省エネ基準とラベルプログラム(S&Lプログラム)は、本当にエネルギー需要の抑制に貢献できているのであろうか。 図2 は、日本の家計全体が保有し稼動していると考えられるエアコンの数量のストックを推計し、そこからそれぞれの機器の消費電力量全体を計算したものである。棒グラフが、日本の家計で稼動していると推計したエアコンの台数である。線グラフが、それぞれのエアコン台数の消費するエネルギー(kWh:JISC9612 にしたがって算出された期間消費電力量)を足し挙げたものである。これによると、1990年代の後半から、エアコンのストック台数の上昇は続いているにもかかわらず、消費電力量の合計は減少し始めている。

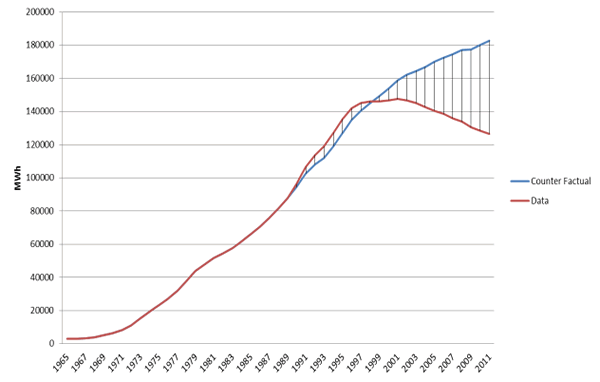

図3 では、機種ごとの期間電力消費量がわかる1990年に市場にあった機器の平均電力消費量がその後変化しなかったと仮定した場合の、電力消費量総額と比べたものである。これによると、1990年から98年にかけては、1台あたり平均電力消費量が上昇し最大6%の上昇がみられていたが、99年からは効率化が始まり、2011年には44%の削減を達成している。これには、1999年から開始されたトップランナー制度のもとでの、企業の開発戦略と消費者の行動の変化が大きく寄与していると考えられる。

それでは、この省エネ基準とラベルプログラム(S&Lプログラム)は、本当にエネルギー需要の抑制に貢献できているのであろうか。 図2 は、日本の家計全体が保有し稼動していると考えられるエアコンの数量のストックを推計し、そこからそれぞれの機器の消費電力量全体を計算したものである。棒グラフが、日本の家計で稼動していると推計したエアコンの台数である。線グラフが、それぞれのエアコン台数の消費するエネルギー(kWh:JISC9612 にしたがって算出された期間消費電力量)を足し挙げたものである。これによると、1990年代の後半から、エアコンのストック台数の上昇は続いているにもかかわらず、消費電力量の合計は減少し始めている。

図3 では、機種ごとの期間電力消費量がわかる1990年に市場にあった機器の平均電力消費量がその後変化しなかったと仮定した場合の、電力消費量総額と比べたものである。これによると、1990年から98年にかけては、1台あたり平均電力消費量が上昇し最大6%の上昇がみられていたが、99年からは効率化が始まり、2011年には44%の削減を達成している。これには、1999年から開始されたトップランナー制度のもとでの、企業の開発戦略と消費者の行動の変化が大きく寄与していると考えられる。

|

(出所)GfK のデータをもとに筆者らが計算。

|

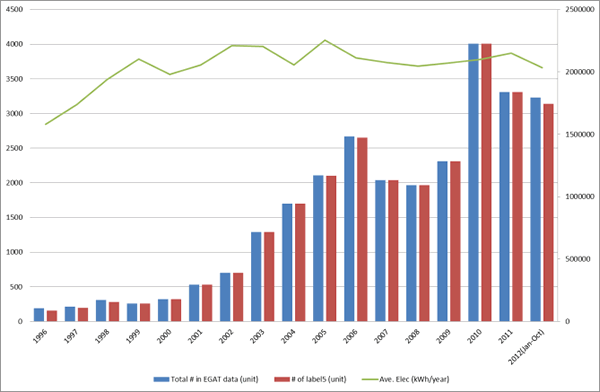

一方、タイにおいては、ここまで劇的な効果はみられなかったようである。 図4 は、エアコンの販売台数(フロー)とその新規台数の平均電力消費量の推移を見たものである。図4は、タイ電力公社が発行したラベル数全体で測ったエアコン販売台数(右側の棒グラフ)と平均電力消費量(線グラフ)の推移を示した。これをみると、タイ市場で売れたエアコンの1台あたり平均電力消費量は減少していない。このうち省エネラベルの最高値であるラベル5およびボリュームゾーンのエアコンのサイズ(冷却能力12000BTU)に限った場合は、平均電力消費量は確実に減少しているが、これはラベル5のエアコンの販売数全体の半数に及ばない。このため、市場全体での電力消費量の削減が達成されていないのではないか。

省エネ効率向上のための改善点

最初に触れたように、2000年代にインドと中国が省エネ基準とラベルプログラムを導入したのに続き、2010年代に入って、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどが制度の導入を始めている。こうした導入において、実務的な問題点も認識されるようになっている。また、以上の分析からも制度設計上の問題点がうかがえる。

まず、省エネ基準が目的どおり、販売される機器のエネルギー消費効率を上昇させるためには、基準がある程度持続的に上昇していくことが認識される必要があることがうかがえる。日本の場合、1999年にトップランナー制度が導入される以前は、それぞれの機器のエネルギー効率指標(=冷却能力/期間消費電力量)は改善されているものの、おそらく機器の冷房能力が上昇し1台あたりの平均期間電力消費量は上昇している。また、タイにおいても、1996年の制度導入以降、全体として機器のサイズの上昇に伴い、エネルギー消費効率指標は大きく改善しているが、エネルギー消費そのものの抑制はできていない。また、実施にあたっては、各国別の基準および検査方法の統一化が取引費用の削減につながると考えられる。基準そのものの統一とローカリゼーションの組み合わせ方、機器の能力をはかる検査方法の統一化、統一主体の相互承認などの可能性を検討する必要がある。

《参考文献》 Wiel and McMahon(2005) Energy Efficiency Labels and Standard: A guidebook for appliances, equipment, and lighting .

最初に触れたように、2000年代にインドと中国が省エネ基準とラベルプログラムを導入したのに続き、2010年代に入って、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどが制度の導入を始めている。こうした導入において、実務的な問題点も認識されるようになっている。また、以上の分析からも制度設計上の問題点がうかがえる。

まず、省エネ基準が目的どおり、販売される機器のエネルギー消費効率を上昇させるためには、基準がある程度持続的に上昇していくことが認識される必要があることがうかがえる。日本の場合、1999年にトップランナー制度が導入される以前は、それぞれの機器のエネルギー効率指標(=冷却能力/期間消費電力量)は改善されているものの、おそらく機器の冷房能力が上昇し1台あたりの平均期間電力消費量は上昇している。また、タイにおいても、1996年の制度導入以降、全体として機器のサイズの上昇に伴い、エネルギー消費効率指標は大きく改善しているが、エネルギー消費そのものの抑制はできていない。また、実施にあたっては、各国別の基準および検査方法の統一化が取引費用の削減につながると考えられる。基準そのものの統一とローカリゼーションの組み合わせ方、機器の能力をはかる検査方法の統一化、統一主体の相互承認などの可能性を検討する必要がある。

《参考文献》 Wiel and McMahon(2005) Energy Efficiency Labels and Standard: A guidebook for appliances, equipment, and lighting .

(わたなべ まりこ/地域研究センター)

本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。