「1月25日革命」以後のエジプトにおける家計の消費動向

政策提言研究

※以下に掲載する論稿は、平成26年度政策提言研究「政治変動期の中東地域と湾岸安全保障」の分科会(「エジプト動向分析研究会」)の岩崎えり奈委員が,研究活動を通じて得た知見を自らの責任において取りまとめたものです。

1.1月25日革命以後のエジプト国民の生活水準と物価動向

エジプトでは、2013年7月に事実上の軍によるクーデターが起きた。そして、2014年5月の大統領選挙でシーシー前国防相が大統領に選ばれ、エジプトの「革命」は新たな局面に入った。

シーシー政権に国民が求めているのは、秩序・治安の回復と低迷した経済の立て直しである。失業問題とならんで、生活水準の悪化は人々を革命に駆り立てた社会経済的な要因であったが、1月25日革命後も一向に好転しなかったからである。公務員の賃金値上げや新卒者の任期付き雇用枠拡大などの失業対策がとられてきたものの、物価上昇や外貨不足に伴うガソリンなどの不足が続き、国民の生活は相変わらず苦しかった(井堂 2014; 岩崎 2014; 土屋 2014)。

現在、シーシー政権は「安定と成長」を掲げ、財政赤字改善のための増税、エネルギー補助金削減の一方で、賃金値上げや大規模な公共事業による雇用創出などに着手し国民の生活安定化に取り組んでいる(土屋 2014)。しかし、物価上昇は相変わらず続いており、肉や野菜などの値段はシーシー政権になってからも上がり続けていると聞く。

実際、表1の消費者物価指数の推移(2011~2014年)にみられるように、物価は依然として上昇し続けている。食料においては野菜、肉類、乳製品・卵、そしてパン・穀類のなかでは補助金付きのパン(バラディー・パン)は値段が変わらないが、米やマカロニなどの値段が上がった。野菜のなかでは、玉ねぎ、ジャガイモや豆類などの庶民の食卓に欠かせない野菜の値段が上昇した。また、非食料品においては、教育費、家具・家事用品などが値上がりした。

表1 消費者物価指数の推移(2011~2014年)(基準年2010年)

| 費目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全費目 | 116.4 | 125.0 | 137.9 | 151.8 | |

| 食品 | 127.3 | 139.2 | 157.6 | 177.3 | |

| パン・穀類 | 136.0 | 137.9 | 156.7 | 162.3 | |

| 肉類 | 127.2 | 142.2 | 161.0 | 183.9 | |

| 魚介類 | 108.1 | 124.4 | 143.5 | 173.1 | |

| 乳製品・卵 | 116.0 | 126.8 | 148.3 | 176.6 | |

| 油・油脂 | 118.7 | 123.0 | 129.8 | 136.7 | |

| 果物 | 111.5 | 115.3 | 131.6 | 144.0 | |

| 野菜 | 153.9 | 182.6 | 210.9 | 245.0 | |

| 砂糖・菓子類 | 114.4 | 117.2 | 119.2 | 123.3 | |

| その他の食品 | 109.6 | 115.9 | 122.8 | 141.9 | |

| ノンアルコール飲料 | 102.3 | 104.6 | 120.6 | 125.8 | |

| アルコール・タバコ | 171.2 | 201.5 | 217.1 | 257.0 | |

| 被服および履物 | 103.6 | 108.4 | 113.2 | 116.7 | |

| 住居・水道・光熱費 | 102.9 | 110.1 | 115.6 | 118.5 | |

| 家具・家事用品 | 105.8 | 111.4 | 121.4 | 133.0 | |

| 保健医療 | 102.0 | 103.7 | 115.3 | 130.8 | |

| 交通 | 101.6 | 103.3 | 108.8 | 125.6 | |

| 通信 | 98.7 | 95.9 | 96.0 | 97.6 | |

| 文化・娯楽 | 109.8 | 118.8 | 132.5 | 149.9 | |

| 教育 | 127.7 | 140.8 | 153.9 | 167.3 | |

| 宿泊・外食 | 113.4 | 116.1 | 144.0 | 160.3 | |

| その他 | 103.2 | 104.9 | 105.5 | 108.5 |

(注)値は2010年1月を100とし、各年とも1月の値。

2.家計調査結果にみる生活水準

生活水準を知るうえで最も重要な情報を提供してくれるのは、家計調査である。エジプトでは、エジプト中央統計局(Central Agency for Public Mobilization and Statistics、 略称CAPMAS)が定期的に全国家計調査(「消費と所得に関する世帯調査」)を実施してきた(以後、家計調査と呼ぶ) 1 。5年おきに実施されていた家計調査は2008年から2年おきに実施されるようになり、最近年の家計調査は2012/2013年度であった。

この2012/2013年度の家計調査は、2012年7月1日から2013年6月30日までの期間になされた(CAPMAS 2014、 Vol.1、 p.40)。その前の2010/2011年度の調査期間は、2010年7月から2011年6月までである。したがって、2012/2013年度の調査はムルシー政権時代、2010/2011年度の調査は1月25日革命前後の時期をカバーしていることになる。そこで、本稿では、1月25日革命からムルシー政権の時期に焦点をあわせ、経済が低迷したとされるこの時期に世帯の消費水準がどう変化し、それに世帯がどう対処したのかという2点を課題に設定する。

ここでの消費(消費支出)とはいわゆる生活費のことで、食料、衣料、電気・ガスなど日常の生活を営むために必要な商品やサービスを購入して実際に支払った金額を指す。統計上では、食料・ノンアルコール飲料、アルコール飲料・タバコ、住居・水道・光熱費、家具・家事用品、被服・履物、保健医療、交通、通信、教育、文化・娯楽、その他の消費支出の11大費目に大別される。さらに大費目は細かく分類され、食料・ノンアルコール飲料の場合は、パン・穀類、肉類、魚介類、乳製品・卵、果物、油・油脂、野菜、砂糖・菓子類、その他の食品、ノンアルコール飲料の10費目に分類される。

表2に示される2010/2011年度と2012/2013年度の1人当たり年間消費支出総額を比較しよう。2010/2011年度の年間消費支出総額は、名目消費支出額を2012年12月の物価指数で除した1人1年当たりの実質額である。この実質消費額を都市農村別に2012/2013年度の消費額とくらべると、世帯の消費支出総額は農村部では若干上昇しているのに対して、都市部では低下している。世帯当たりの消費支出総額でみると都市世帯の消費水準の落ち込みが大きく、2010/2011年度に30923エジプト・ポンドであった消費支出総額は2012/2013年度には22200エジプト・ポンドへと大幅に下がった。消費水準の低下幅は、1人当たりの額に換算すれば小さいが、これは都市世帯のほうが農村世帯よりも小さい世帯規模だからであろう。

表3は、地方別に世帯当たり年間消費支出総額を示す。2011/2012年度と2012/2013年度の消費支出総額をくらべると、消費支出総額が最も低い上エジプト農村部と次いで低い下エジプト農村部では消費水準は変化していない。これに対して、消費支出総額が突出して高いのは都市県、次いで上エジプト都市部と辺境県であるが、これらの地方では消費水準が低下した。とりわけカイロやアレクサンドリアなどを含む都市県では38407エジプト・ポンドから33093エジプト・ポンドへと消費支出総額が大幅に落ち込んだ。

表2 都市農村別の実質世帯消費支出額(年間)の推移(2012/2013年度基準)(単位:エジプト・ポンド/年)

| 2010/2011 | 2012/2013 | ||

|---|---|---|---|

| 世帯当たり年間消費額(LE) | 都市部 | 30,923 | 22,200 |

| 農村部 | 21,426 | 29,333 | |

| 全国 | 25,708 | 25,389 | |

| 1人当たり年間消費額(LE) | 都市部 | 7,576 | 7,472 |

| 農村部 | 4,645 | 4,914 | |

| 全国 | 5,875 | 5,968 |

(注)2010/2011年度の消費額は、世帯員1人当たりの名目値を2012年12月の消費者物価指数(CPI)で除した値。以下、同様。

表3 地方別の世帯当たり実質世帯消費支出(年間)の推移(2012/2013年度基準)(単位:エジプト・ポンド/年)

| 2010/2011 | 2012/2013 | |

|---|---|---|

| 都市県 | 38,407 | 33,093 |

| 下エジプト都市部 | 26,877 | 26,700 |

| 下エジプト農村部 | 22,692 | 23,836 |

| 上エジプト都市部 | 24,375 | 29,575 |

| 上エジプト農村部 | 19,319 | 19,964 |

| 辺境県 | 28,586 | 28,446 |

| 全国 | 25,708 | 25,389 |

(注)1) 消費額は世帯当たりの平均額。地方別の1人当たり年間世帯消費額は家計調査報告書に掲載されていないので、世帯当たりの値のみを取り上げた。

2) 都市県地方はカイロ県、アレクサンドリア県、ポート・サイド県、スエズ県、下エジプト地方はカイロから北のナイル川デルタの諸県、

上エジプト地方はカイロから南のナイル川峡谷の諸県、辺境県地方は西部砂漠、東部砂漠と紅海周辺部、シナイ半島の諸県を指す。

表4は、都市農村別の消費構造(1人当たり年間消費支出に占める各大費目の支出割合)を示す。都市部と農村部の消費支出額をくらべると、消費水準の低い農村世帯において食料消費支出の割合が高く、42.1%であった。これに対して、都市世帯は、交通、住居・水道・光熱費、教育、通信、文化・娯楽に多く支出している。

次に2010/2011年度と2012/2013年度の消費構造をくらべると、都市部と農村部の世帯はともに、食料消費支出を減らす一方で、住居・水道・光熱費、保健医療などの非食料消費支出を増やした。これは、食費を削ってでも生活必需品の物価上昇に対処しようとしたことのあらわれかもしれない。また、都市世帯は交通や通信、文化・娯楽などの非食料消費支出を減らしており、切り詰められる支出をできるだけ抑えたことがうかがえる。

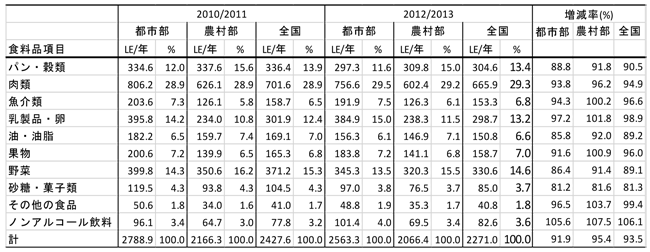

表5において、食料消費支出を食料品費目別に詳しくみよう。農村世帯はパン・穀類の消費支出に消費支出総額の15.0%をあてており、都市世帯よりもパン・穀類中心である。これに対して、都市世帯は農村世帯よりも肉類や魚介類や乳製品・卵、果物に食料消費支出を多くあてている。

2010/2011年度と2012/2013年度の食料消費支出を食料品費目別にくらべると、都市世帯はどの食料品費目でも消費支出額を減らした。増減率に示されるように、減少幅が大きかったのはパン・穀類、砂糖・菓子類、野菜の消費支出額である。これらの食品は前述したように消費者物価の上昇幅が大きかった食品であるから、都市世帯は値段が高くなった食品の購入を控えたと考えられる。

以上から、ムルシー政権期に消費水準は一向に改善されず、カイロを中心とした都市県では悪化傾向にさえあったことは明らかである。こうした事態に対し、都市の世帯は交通費や文化・娯楽費のみならず、食費を切り詰めていたのである。

|

(出所) CAPMAS、 Household Income、 Expenditure and Consumption Survey . 2012 January; 2013 January、 (各年とも)Vol.4、 p.4より筆者作成。

|

|

(出所) CAPMAS、 Household Income、 Expenditure and Consumption Survey . 2012 January; 2013 January、 (各年とも)Vol.4、 p.160、 163、 166より筆者作成。

|

3. 食料安全保障

現在、エジプトでは食料安全保障の問題が懸案になっている(岩崎 2013; IDSC 2013; IFPRI 2013; WFP 2013)。食料安全保障とは、国連食糧農業機関(FAO)によれば、「全ての人が、常に活動的・健康的生活を営むために必要となる、必要十分で安全で栄養価に富み且つ食物の嗜好を満たす食料を得るための物理的、社会的、及び経済的アクセスが出来ることである」。食料安全保障は食料の供給面ではなく、食料へのアクセスを重視した概念であり、すべての家計・個人が食料を必要なだけ入手できるようになった時、実現したということができる。

しかし誤解してはならないが、エジプト国民は食料に事欠いているわけではない 2 。また、栄養のバランスがとれた食生活は大事だが、食生活が貧しいわけではない。例えば、上エジプトの農村は所得水準が低く、構造的な貧困が蔓延しているところとされるが、そこでの食生活はバラエティーに富んでいる。肉の消費は少なくとも、自家製のパン、野菜や豆の煮もの、チーズなど様々な食材が食卓に登場する。同様に、都市部においても、庶民の普段の食卓はつつましいが豊かである。

しかし、本稿で述べたように、2011年の革命前後からムルシー政権時代にかけて、エジプト国民は消費支出額を減らした。こうした事態が続けば、食生活の豊かさは失われかねない。それを防ぐための方策を国家レベルで講じることがシーシー政権に求められている。

|

下エジプト農村の食卓(中央下から時計まわりに、ナツメヤシ、エシュタ(クリーム)、サムナ(バター)、「黒はちみつ」(サトウキビのシロップ)、「古チーズ」、ゆで卵、きゅうり、トマト)

|

|

カイロ(マタリーヤ地区)の食卓、ライス・グラタン、キシュク、ピクルス、フライドチキン、パン

|

- 井堂有子[2014]「エジプトの内閣改造劇:賃金問題とストライキの波」平成25年度政策提言研究「中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて」の分科会(「エジプト動向分析研究会」)4月.

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/ - 岩崎えり奈[2013]「エジプトの革命と貧困—モラル・エコノミーの観点から」『神奈川大学評論』第16号、 64-73頁.

- 岩崎えり奈[2014]「今後のエジプト政治情勢と都市住民の消費生活・貧困」平成25年度政策提言研究「中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて」の分科会(「エジプト動向分析研究会」)4月.

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/ - 土屋一樹[2014]「スィースィー政権の始動:補助金削減とスエズ運河拡張」『中東レビュー』Vol.2、 8月.

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Me_review/1408_03.html - 土屋一樹[2014]「2013年のエジプト経済」平成25年度政策提言研究「中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて」の分科会(「エジプト動向分析研究会」)4月.

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/ - Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center (IDSC) [2013a] Egyptian Food Observatory. Food Monitoring and Observation System. Quarterly Bulletin、 Issue 11、 January-March .

https://www.wfp.org/countries/egypt/publications/market-analysis - Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center (IDSC) [2013b] Egyptian Food Observatory. Food Monitoring and Observation System. Quarterly Bulletin、 Issue 14、 October-December .

https://www.wfp.org/countries/egypt/publications/market-analysis - International Food Policy Research Institute (IFPRI) [2013] “Tackling Egypt’s Rising Food Insecurity in a Time of Transition” Joint IFPRI-WFP Country Policy Note、 May.

http://www.ifpri.org/ - United Nations World Food Programme (WFP) [2008] Marketing of Food in Egypt. Food Subsidies、 Social and Economic Considerations. October.

https://www.wfp.org/countries/egypt/publications/market-analysis - United Nations World Food Programme (WFP) [2011] The Status of Food Security and Vulnerability in Egypt 2009. December.

http://www.wfp.org/content/egypt-status-food-security-and-vulnerability-december-2011 - United Nations World Food Programme (WFP) [2013] The Status of Poverty And Food Security in Egypt: Analysis and Policy Recommendations. Preliminary Summary Report.

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp257467.pdf

脚 注

- エジプトで最初の全国「家計調査」(Household Budget Survey)は1958/59年に6373世帯を対象に実施された。第二回の家計調査は1964-65年,第三回の家計調査は1974-75年,第四回の家計調査は1981/82年に実施された。1990/91年から家計調査は「世帯所得と消費・支出調査」(Household Income, Expenditure and Consumption Survey, 略称HIECS)と改名され,5年おきに実施されるようになった。

- 国連世界食糧計画 (WFP 2011:40)によれば,児童の栄養状態は世帯の所得や母親の教育水準とは無関係である。また,10代の子どもの栄養状態の問題は低体重ではなく,肥満である(WFP 2011:42)。成人のエジプト人にいたっては,カロリー摂取量の過剰が指摘されている (WFP 2008 :13)。