エジプトの内閣改造劇:賃金問題とストライキの波

政策提言研究

※以下に掲載する論稿は、平成25年度政策提言研究「中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて」の分科会(「エジプト動向分析研究会」)の井堂有子委員が、研究会活動を通じて得た知見を自らの責任において取りまとめたものです。

筆者がカイロを訪問した2月後半から3月初めにかけての2週間、リベラル経済学者・銀行家のハーズィム・エル・ベブラーウィ首相が突然辞職し、エジプト建設業老舗アラブ・コントラクター社出身のイブラヒーム・マフラブ元住宅相が首相に就任、慌ただしく新内閣が成立した。2011年1月25日革命から6回目、ムスリム同胞団系のムルシー大統領が軍部によって排除された2013年7月から2回目の組閣である。マフラブ新首相は組閣直後から大規模ストライキの発信地デルタ地方マハッラ・アル・クブラーを訪れる等精力的に動きだしている 1 。今後予定されている大統領選に向けて政局はまた刻々と変わっていくだろう。ここでは短命に終わったベブラーウィ内閣を備忘録的に振り返り、今後のいかなる政権も直面していかねばならないであろうエジプトの構造的課題について考えてみたい。

「誰が担当しても難しい」今のエジプトの国家運営

「今は国のために皆が努力するべき時である。問うべきは、エジプトが自分に何をしてくれたか、ではない。自分がエジプトに何をしたのか、ということだ」テレビ演説でそう述べてベブラーウィ内閣が突然辞職を発表した2月24日、辞職の理由は明言されなかった。報道でも街中でも「治安の悪化と経済運営の責任を取ったのだ」とか、「シーシー国防相が閣僚のままでは4月の大統領選に立候補できないから」といった憶測が飛び交った。

確かに、ここ数カ月のシナイ半島やカイロ市内での各種爆破事件、そしてリビアでのエジプト人殺害事件等に加え、革命以降の警察機能の低下で市民の日常生活の治安悪化を懸念する声も大きい 2 。これは依然各地で閑古鳥が鳴いている観光業への打撃、そして外資減少にも直結する。一方、新内閣に国防相と内務相が留任し、財務、供給、電力、労働、社会連帯等の各大臣が交替したことをみると、治安問題よりも難航する経済運営と長引く広範囲なストライキの直接的責任を取った(取らされた)、という見方が妥当かもしれない。

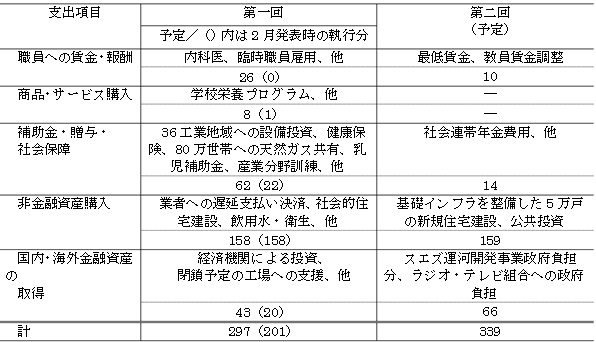

今回のベブラーウィ氏の辞任は2回目にあたる。1月25日革命後のイサーム・シャラフ暫定内閣で財務相を務めたべブラーウィ氏は、カイロ市内マスペロ・テレビ局塔前での平和的デモに治安当局が介入、コプト教徒28名死亡した事件の後に異議を唱えて辞任した。この時の辞任は多くの共感を得たようだが、今回街中でのベブラーウィ内閣への評価は様々であったように思う。「閣僚は有能だったが、8500万人の人口規模に(注:内3分の2が35歳以下)、山積みの経済問題、誰が首相でも大変だ」(ホテル従業員)、「国家の危機に77歳の首相は弱い。大企業の経営経験があるマフラブ首相に期待する」(大学教授)、「大きな期待外れだった」(タクシー運転手)等々。しかし共通した意見は「今のエジプトの舵取りは難しい」ということか。確かに革命以降の不安定期にある今のエジプトは、深刻な財政・国際収支赤字、経済成長の低下と深刻な(特に若者層の)失業問題(グラフ1)、社会の格差問題の悪循環に陥っている。そして特に、この格差の問題に対する「覚醒」ともいえる怒りがエジプト社会を覆っているように思われる。

|

出所: 中央銀行年報(各年) 注:失業率のデータは2012年まで

|

|

出所:中央銀行(2013)

|

ベブラーウィ内閣の7カ月間:構造改革と社会的安定のはざまで

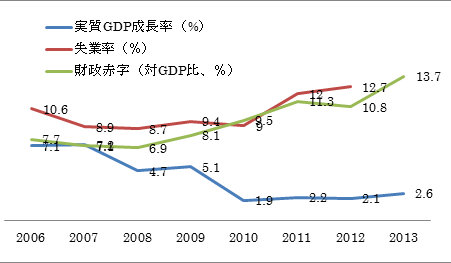

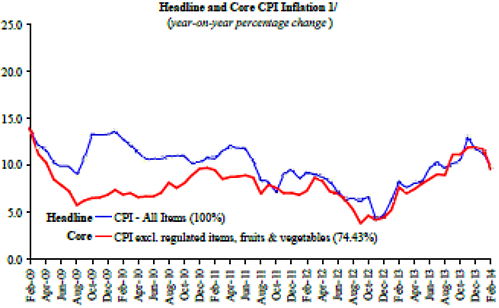

2013年6月30日の大規模抗議デモを受け、ムスリム同胞団系ムルシー大統領が就任1年で軍部介入により排除された。そして7月16日にベブラーウィ暫定内閣が成立、7カ月半程で解散した。この短命な内閣の実績を評価するには時期尚早だが、何をしようとしていたのかは窺い知ることはできるだろう 3 。財務省ウェブサイトには、今からみるとアフマド・ガラール前財務相(世銀エコノミスト出身)の置き土産のように、2014年2月付で「経済財政中間レビュー」が掲載されている 4 。これはベブラーウィ内閣が自らの経済政策を総括した最初で最後の半期報告になった。2013年6月末時点でエジプト経済が直面していた諸問題(前述の問題群の三つ巴的悪循環)、ベブラーウィ内閣が採用した経済政策方針、革命前後からの経済パフォーマンス、今後の経済見通しについてコンパクトに纏めてある(英文で22ページ、アラビア語で21ページ) 5 。

ベブラーウィ内閣は、自らを次期大統領選挙まで暫定内閣と位置付け、目前の経済問題への対応と中長期的構造改革の礎を敷く役割を自認していた。国民からの高まる要求と人口増加の圧力を踏まえ、緊縮財政ではなく拡張的財政のアプローチを取り、経済活性化とマクロ経済のバランス回復、そして社会的格差の是正のため、「ここ数年で歴史的規模」のGDP3%に相当する緊急財政出動を行うと発表した(表1)。その財源は湾岸諸国からの贈与が中心である。支出項目は大枠でしか公表されておらずより詳細な確認が必要だが、賃金・報酬や社会保障の内訳をみると最近の最低賃金の議論、医師組合や年金受給者組合の申し立てが反映されているかと思われる箇所や、現在のエジプトの国家プロジェクトとみられているスエズ運河開発資金の計上が注目される。

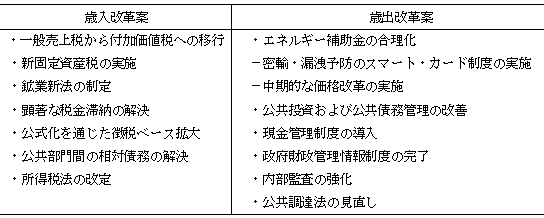

同時に広範囲にわたる財政改革諸案も提案された(表2)。歳入面では長年懸案事項とされてきた徴税強化や付加価値税導入等の項目もあるが、2013年後半の時点で「経済成長が軌道に乗ってからで、今すぐではない」と前財務相が発言していた所得税見直しも見受けられる。しかしこれは実質的な所得税率引き下げで社会負担の低減を目指したものであり 6 、政策案としてよく提示される累進課税導入による歳入ベース拡大ではないようである。これは後述のように、これまで議論されてきている公務員の最高賃金設定の話とも根底で繋がっており、実は重要な点でもある。

歳出改革の中では、公務員給与と補助金支出、債務支払いが長年の懸案とされてきた。エネルギー・食糧補助金で歳出全体の4分の1に達する補助金制度に関しては、近年改革が実施されてきている。エネルギー分野は、財政負担の緩和と闇市場の一掃を目的とする、という国民への説明とともに、2013年1月より新しい配給券(スマートカード:写真)が導入、補助金付きガソリン燃料の流通量把握に資するデータベースが作成されつつある。基礎食糧品(砂糖・食用油・茶・コメ・小麦)にもスマート・カードが導入、配給制限対象となっている。補助金付パンのバラディ・アイーシュ(1枚5ピアストル)だけが販売所の長蛇の列に並べば誰でも購入が可能な状態が続いてきたが、3月13日付け現地報道によるとこれも今後スマート・カード配給対象になる模様である 7 。このように補助金改革は続ける一方、2013年7月以降の物価高騰・物資不足、ストライキの全国的広がりに対しては、ブタンガスや小麦の配給に軍部出動という政治的パフォーマンスも大々的に報じられていた。

|

出所: 財務省(2014)より 注:エジプト会計年度は7月-6月。2013/14年度の歳入は5816億エジプト・ポンド、歳出7799億エジプト・ポンド(暫定)。2014年2月時点1USドル=6.95ポンド(公式)

|

|

出所: 財務省(2014)

|

ストライキの波:待遇改善、既得権益への透明性の要求

冒頭の教育省の(恐らくブルーカラーの)男女を含む20数名程度の職員達は財務相前で座り込みをしていたのだが、たまたま通りかかった筆者を取り囲むようにして訴えてきた。こうした賃金未払いないし遅延問題は昔から各所で指摘されてきたが、管轄省庁を飛び越えて財務省への公然たる直訴として表現されるに至っているところに今のエジプトの一端が示されているようにも思う。少なくとも2000年代前半以前のエジプトではこんな小さな規模でもすぐに警察が出てきていたことだろう。

3月半ば現時点でもなお続いているストライキは、2000年代後半以降の労働争議の流れ、特にデルタ地方のマハッラ・アル・クブラーにあるエジプト最大国営ミスル紡績社で発生して以降全国的な規模へと広がっていった労働運動の一連の流れの中で理解されなければならない 8 。2008年2月にマハッラ・アル・クブラーのストライキの中で要求された最低賃金1200ポンド(=約1万7500円)案が今に至るまで議論されてきているのである。2010年10月、行政裁判所は「政府は1200ポンドの最低賃金を実施すべき」とする決定を下したが、その後の革命の発生と軍の介入、暫定内閣の度重なる交替という大変動を経て、2013年9月、ベブラーウィ前内閣はこの最低賃金案を今年1月22日から実施する、と発表した。しかし1月の時点で実施はされず、引き続く物価高騰やブタンガス不足、国民の間の不公平感もあって、ストライキの長期化に繋がった。

ストライキは公共交通機関の運転手から医療関係者、工場労働者、郵便局員等、広範囲に広がっている。その様子も連日報道され、例えばあるテレビ番組の生放送ではストライキを実施している各組織の代表がキャスターを相手にそれぞれの根拠と申し立てを力強く主張し、「工場生産の利益の9割は労働者に還元されるべきだ」というテロップが流れていた 9 。他のチャンネルでは、「1回1ポンドのバスの代わりに10ポンドもするトゥクトゥク(三輪タクシー)で通勤しないといけないんです」と通行人の女性が疲弊の表情をみせる。エネルギー補助金で料金が安価に抑えられてきたバスやマイクロバスは庶民の足であり、ストライキによる影響は非常に大きい。場所によっては交通渋滞のさらなる悪化を引き起こす。2月には軍部がバスを走らせるといった実態も報道された 10 。

しかしここでは、待遇改善と併せて、既得権益に対する透明性を求める動きがあることにも留意する必要があるだろう。例えば組合員の8割以上(保健省発表では2割程度)がストライキに参加したという医師組合の主張は興味深い。シーシー国防相は3月6日の軍医卒業生に対するスピーチの中で、「国家財政赤字の中で社会サービスへの支出は限られており、(ストライキに参加する者は)人々と国家の利益をよく考えるべきである」とストライキを諌める発言を行った。これに対し、翌日7日に医師組合のスト実施委員会は声明を発表し、「公務員はエジプトの政府系病院のみで治療を受け、海外での治療は禁止されるべき」、「軍部所轄の病院を無料で一般市民に使用させるべき」、「保健省の高級官僚が受ける給与とボーナスの額を公開するべき」と一連の要求を展開した 11 。最後の主張は最高賃金設定の議論と通じるが、軍部関連の主張は特に注目に値する。エジプト経済における軍部の役割や規模は未だ詳らかにされてはいないものの、軍部所有の不動産や各種施設(託児所や病院、会員制クラブ、工場やショッピングモール等)の規模の大きさは周知の事実であり、経済・雇用主としても社会の中に深く根を張った存在である。「自由な発言が憚られる雰囲気が漂っている」という声も聞かれる現在のエジプトの文脈の中で、軍部の病院を無料で市民に開放すべきという医師組合の要求は極めて興味深い。医師組合のウェブサイトは日々声明を更新し、3月9日時点で大統領選の立候補者達全員に対し各種要求(国家予算内での保健部門支出の増加、国民皆保険の樹立、医療従事者の待遇の改善等)を早々に突き付けていた 12 。

この他、年金受給者連盟は2月23日、記者会見を開き、「我々の年金・保険料を投資して国家投資銀行が得た6億ポンドの利益の分配を求める」と主張、年金・社会保険の運営に透明性の改善を要求していたが 13 、こちらは年金制度改革の一環及び既得権益をめぐる攻防の中で理解される必要があるだろう。

最低賃金と最高賃金:「社会的公正」と「富の再分配」

700ポンドの水準から一気に1200ポンドへと引き上げるという最低賃金案は物議を醸した。細かな議論が錯綜しているが、主要な点は以下のようなものである。第一に、最低賃金1200ポンド案は提案された2008年時点から既に6年が経過し、1月25日革命を経て物価高騰に晒されている現在のエジプトで生活できる金額ではない、というストライキ参加者達の主張 14 。第二に、そもそも政府提案の最低賃金の対象は政府・公共部門の労働者の480万人(うち50万人の臨時職員を含む)に過ぎず、民間部門の正規・非正規の労働者は含まれていない。つまりエジプトの約2400万人の全労働人口の約5分の1という少数派だけが対象となっているという指摘 15 。第三に、政府・公共部門の賃金上昇は過去に実施されており 16 、民間の最低賃金を既に大きく引き離している(すなわち公務員の方が優遇されている)、という指摘。第四に、民間の最低賃金引き上げについても政府は勧めてはいるが、国際競争力の圧力下で実施されても正規労働者へのみの適用で、結果的にインフォーマル部門の拡張に繋がるのではないか、という懸念 17 。最後の第五点目は、財源である。サウジアラビア等からの150億ドル相当の支援は一時的なもので、その後は一体どうするのだ、という点である。

なお、一年前の2013年2月初旬には、イスラーム系ヌール党議員がこの最低賃金と併せて最高賃金をも射程に入れた法案を上院シューラー評議会に提出していた。同法案は、様々な批評はさておき、最低賃金と併せ長らく議論さてきている公務員の最高賃金と民間をも対象にしている点で注目される。特に、最高賃金設定の議論は、高級公務員の最高賃金を同じ組織で働く下級公務員の35倍(4万2000ポンド=約60万円)を上限とする、というものであり、上限を超えた分は国庫に返還すべきだ、と主張する。左派の国民統一進歩党(タガンムウ)や尊厳党(カラーマ)等の関係者は、政府・公共部門の最高賃金を最低賃金の15倍を超えないレベルに設定すれば財源的に可能にある、と主張した 19 。

一方、最高賃金設定に対する反発は大きい。1月25日革命直後に半年間財務相を務めたサミール・ラドワン氏(元ILOエコノミスト)は、「(最高賃金設定は)ポピュリズム的措置だ。本当の社会的公正は税制度改革を通じてなされるべきものだ」と批判した 。財務省発表の国家予算では給与として一括表記されるため最高賃金がどの程度なのかは不明であるものの、極度に高いとされる高級公務員の月給は日本円で百万円単位に上るとされ、庶民の不満や不信感が募っている。ガラール前財務相はインタビューの中で、「エジプトの賃金体系は政府・公共部門と民間部門の双方で非常に複雑で、労働市場と賃金体系の全体的見直しが必要」と発言していた 20 。最高賃金設定案にも「例外が多い」という批判 21 が続出しており、各人の業務内容と賃金設定の基準等についての情報公開と説明責任を伴った改革でなければ、縁故主義と腐敗の存続への国民の側の不信感は免れないように思われる。

ちなみに、労働者と農民を支持母体にしたかつての1952年の自由将校団による革命政権は農地改革や各種国有化政策を推し進めたが、「ナセルでさえも農民の最低賃金設定は成功できなかった。地主層の強硬な反対にあったからである」とカイロ・アメリカン大学のガラール・アミーン名誉教授は振り返る 22 。地主との直接交渉では失敗したが、アスワン・ハイダム等の国家開発プロジェクトを実施することで雇用を増やし、農村の労働力を吸収した結果、農村の働き手が減少し地主も賃金を上げざるを得なかった経緯がある 23 。

最低・最高賃金の議論は新自由主義の広がりの中で改めて各国で議論されている問題でもある。労使間の個別争議を超えて、社会全体の成長と富の再分配のあり方が世界中で問い直されていることも踏まえて、エジプトでの動きも理解される必要があるのだろう 24 。

エジプト社会の「格差」は大きいのか

社会的公正を求める声がますます高まる中で、そもそもエジプト社会の格差をどう理解するのか、については様々な見解がある。世界長者番付に5人のエジプト人実業家の名前が掲載される一方で 25 、エジプト全人口の3割(政府や国連統計)から4割(報道)が政府基準による貧困線以下の生活を送っているといわれる。カイロ市内を歩いてみて格差の存在を実感しない外国人はいないだろう。「二つのエジプトがある」という言葉も真実味を帯びている。しかし社会の所得格差を示す指標であるジニ係数で見た場合、エジプト社会は例えばアメリカ社会よりも格差はずっと少ないことも知られている 26 。

この大きなテーマを考察するのは小稿の域を超えるが、最近の重要な二つの研究について若干触れておきたい。一つ目は世界銀行の研究(2013年)である 27 。エジプトの統計上の所得格差と人々の認識の間にはギャップがある、という前提から始められたこの研究は、国民会計とエジプト中央統計局(略称CAPMAS)の家計調査を比較し、2000年~2009年までの国民総生産が一貫して増加したのに対して、世帯所得はむしろわずかに低下していたことに着目する。この説明として、経済成長が家計調査に正確に反映されていない上位所得世帯層でのみ起こったのではないか(家計調査の非回答問題)と推定する。未回答問題はあるがCAPMASの統計の質は評価しつつ、エジプト国民総生産に関する先行研究を踏まえ、経済成長の果実は企業に留まり、賃金や配当等を通じた世帯への移転が起きず、この点が多くの国民の間に不公平感として蓄積していったのであろう、と結論付けている。

もう一つの研究はCAPMASとの長年の共同調査結果を踏まえた加藤・岩崎(2013)によるものである 28 。同著はエジプト革命を大きな歴史的経緯の中に位置付け、構造的・包括的に論じているが、ここでも前述の上位所得層の消費額増加が家計調査で補足されていない可能性を『アラブ人間開発報告2011』を引用しつつ指摘している。しかし大きくみればエジプトの経済成長は経済成長と貧困削減が同時並行的になされる「貧困親和的」なパターンを取ったと推定し、ミクロの家計調査を基にエジプト社会の構造的脆弱性の観点から貧困率と所得格差についても踏み込んで分析し、貧困層増加と消費格差の縮小がみられたことを確認している。エジプト経済の対外依存に左右される「一時的貧困」の存在や「社会的排除」から発生する不平等の問題が社会的格差の背景にあることも指摘されているが、この「社会的排除」の議論はエジプトの口語で「コーサ(ワスタ)」と呼ばれる縁故主義の問題を連想させエジプトの格差の問題を考える上で示唆深い。

なお、前者の研究は発表前にエジプトの内閣府情報政策決定支援センター内に設置された社会契約センターでワークショップを開き議論を行ったという。この社会契約センターはUNDPがエジプト政府のガバナンス支援の一環で開始し、これまで伊・日本政府も資金支援を行ってきているセンターである。社会的公正を求める声が高まっている中、例えば同センターのような場を通じ、こうした研究成果が広く共有・議論され、具体的で妥当な政策提案へと繋げられていくことが求められている。

脚 注

- マフラブ新首相は就任直後、マハッラ・アル・クブラーのミスル紡績社を訪問、窓からスピーカーを通じてストライキ中の労働者に対して呼びかける様子がテレビで報道された。このエジプト最大の国営紡績工場にはナセル以降の歴代大統領が毎年訪問し演説を行ってきたという。

- シナイ半島での天然ガスパイプライン爆破事件や韓国人3名とエジプト人1名が亡くなった観光バス爆発事件、警察本部前のイスラーム博物館爆破事件、2月末のリビアでは7名のエジプト人(コプト教徒)が殺害されており、国内では全て同胞団と関連付けて報道されている。

- 2013年7月の同政権成立直後の経済政策の見通しおよび政変直後の経済動向については、土屋一樹(2013)「エジプト:暫定内閣による経済政策の模索」『中東政治経済レポート』Volume 0 2013 1-7、ジェトロ・アジア経済研究所。( http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Other/pdf/Mide_report_0.pdf )を参照。

- Ministry of Finance (2014), Mid-Year Economic and Fiscal Review H1-FY14, February 2014.

- 同上。

- Daily News Egypt , 2013/10/22.

- 2014年3月13日『アル・アハラーム』紙。小麦流通制度と食糧補助金については、土屋一樹(2004)「エジプトの変革期を迎えたエジプトの小麦流通—小麦流通構造と食糧補助金制度の変遷—」『現代の中東』No.36、アジア経済研究所。

- 金谷美沙(2011)、「エジプトにおける労働争議の増加と国家・労働者関係の変化」伊能武次編『エジプトにおける社会契約の変容』アジア経済研究所、2011年3月。

- Al-Hadath Al-Misri TV, 2014/02/24.

- The Guardian , 014/02/27.

- http://www.almasryalyoum.com/news/details/406378 , http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/96145/Egypt/Politics-/Doctors-strike-committee-demand-ban-on-govt-offici.aspx

- http://www.ems.org.eg/l3.php?id=1519

- Al-Hadath Al-Misri TV, 2014/02/23.

- 妥当な金額として1500~3000ポンドと報道でばらつきがある。

- Daily News Egypt , 2013/09/23, “The ‘minimum wage’ defeat for ten million”の記事等。 同記事では政府・公共部門の労働者を多めに見積もっているのか「600万人以下」として論を進めているが、ここでは政府発表の数字を用いている。

- Ministry of Finance (2008), Egypt: Briefing on the recent wage and subsidies increases and offsetting budgetary measures,” June 2008(p.6)によると、2007/08年度から2008/09年度、実質賃金は30%引き上げられ、その財源はエネルギー補助金削減分と石油関連製品への売上税の増加分と説明されていた。

- エジプト経済研究センター(ECES)オムニア・ヘルミー代表代理によると、民間経営側の議論は、労働者の手元に残る「最低賃金(minimum wage)」ではなく各種社会保障費等を含む「最低可処分所得(minimum income)」として議論されているが、企業側負担が増えるとして交渉が難航しているという(2014/02/24聴取)。

- Daily News Egypt , 2013/02/04.

- Al-Ahram , 2014/01/20.

- Al-Sharq Al-Awsat , 2013/11/09.

- 例えば、閣僚メンバー及び閣僚が作成したリストに名前が掲載された者はこの最高賃金設定の対象に入らない、といった批判である。

- 2014年2月27日聴取。

- なお1960年代の公定賃金制(工業労働者の賃金を最低日当5ピアストルに設定)と補助金制度を通じた安価な食糧供給システムが一定の政策連関をもった「社会契約」として機能し、そして破綻していった状況について、長沢栄治(1984)「エジプト—食糧補助金と都市貧困層」宮治一雄編『中東の開発と統合』アジア経済研究所を参照。

- エジプトの国家-社会関係の変容に関して、最近の社会契約の変容を考察した伊能武次(2011)「エジプトにおける社会契約の変容:エジプトの政治的・社会的意識を中心にして」同編『エジプトにおける社会契約の変容』アジア経済研究所参照。

- Ahram Online(2014/03/04)によると、Forbes誌の2014年世界長者番付に5名のエジプト人実業家がランク入りしたが、エジプト最大財閥をなすオラスコム・グループ(建設・テレコム)とマンスール・グループ(自動車・小売・銀行関係)の二家族で占められていた。エジプト最大資産家と報じられたナーセル・サウィリース氏(世界大205位)の資産は67億ドルであった。2013年に税当局から20億ドル相当の脱税容疑をかけられていた。2013年7月のモルシー大統領失脚時、サウィリース兄弟は「祖国への投資をより一層行う」と発言、注目を集めた。

- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html 。年次が異なり比較が困難であるが、例えばこのCIAのデータによると2008年のエジプトの所得格差を示すジニ係数は0.308、日本は0.376、英国(2008/09)は0.4、米国は0.47(2007)

- Vladimir Hlasny & Paulo Verme (2013), Top incomes and the measurement of inequality in Egypt, World Bank, Middle East and North African Region, Poverty Reduction and Economic Management Department, August 2013.

- 加藤博・岩崎えり奈(2013)『現代アラブ社会「アラブの春」とエジプト革命』東洋経済 新報社。