レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.240 タイの労働紛争処理の動向

PDF (702KB)

- タイの労働紛争処理制度の特徴として、労働裁判所の存在と行政の積極的な関与がある。

- 行政・司法のいずれのレベルにおいても労使間の友好的で迅速な解決が重視される。

行政による労働紛争処理

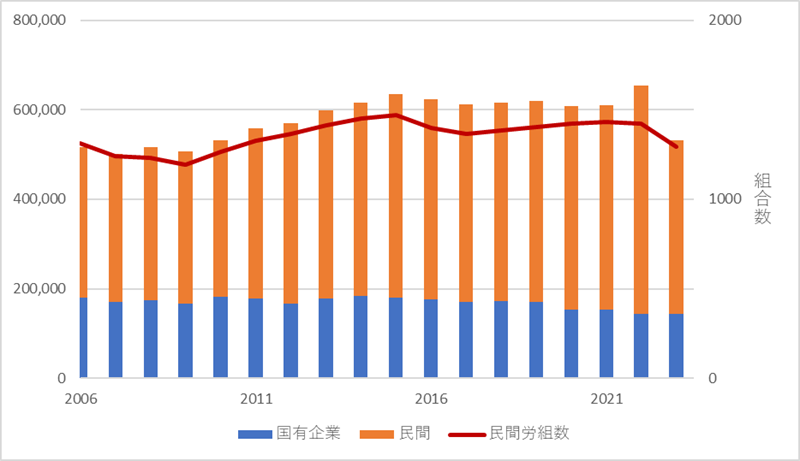

タイの集団的労働関係の特徴として労働組合の組織率が2~3%程度にとどまることが指摘される。公式の労働統計では組織率は公表されていないが、国有企業を含む労働組合員数は過去10年間60万人前後で推移してきた(図1)。2023年は民間労組(単組)の数と組合員数の減少が著しいが、その理由は明確ではない。図1 タイの労働組合員数の推移

労働関係法上の「労働争議」は狭く定義され、労働争議とそれ以外の紛争により手続きが異なる。労働争議は、協約締結・変更の要求書が提出されたにもかかわらず団体交渉が行われないか、合意の見通しがないものをいい、その通知を受けた労働争議調停官は5日以内に調停する。調停不成立の場合にはじめてストライキ・ロックアウトを行うことができる。また、双方が合意する場合には選任される裁定人による労働仲裁が行われる。公益事業など影響が大きい業種では労働委員会による審判が義務的であり、その裁定に不服の場合はさらに労働大臣が裁定する。他方、労働争議に該当しない労使間の紛争についても行政への苦情申立てなどが認められる。労働委員会などの裁定・命令に対する不服申立ては労働裁判所に対して行われる。

労働争議件数(事業所ベース)は2010年代には100件前後で推移したが、近年は60~70件台に減少した。ストライキとロックアウトの件数も1桁台である(表1)。

表1 労働争議等の件数の推移

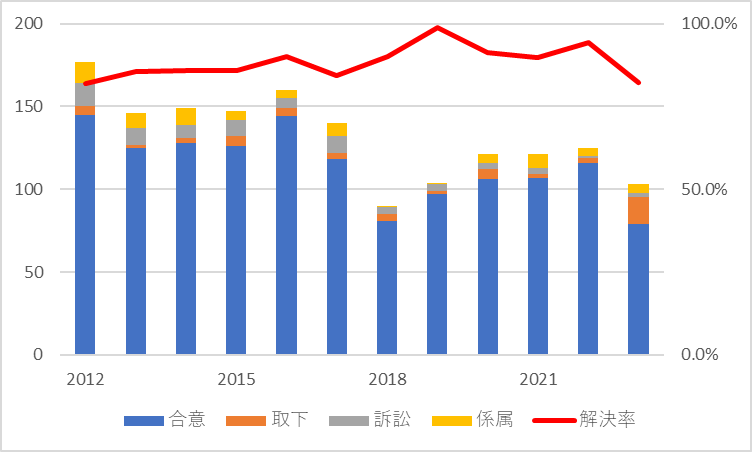

図2 労働争議以外の労使対立の行政による解決

個別的労働紛争については、労働保護法により、労働者からの申立てを受けた労働保護官が同法違反の調査・裁定を行う仕組みが設けられている。たとえば、賃金未払いがあった場合、労働保護官は、使用者に支払いを命じることができる。労働統計によれば、2023年には20,022件の申立てがあり、うち16,571件(83%)で労働者側に賃金請求権があると裁定された。

労働裁判所

労働紛争は、司法裁判所に属する労働裁判所で扱われる。同裁判所は、特定の種類の事件を扱う「特別専門裁判所」の一つとされる。バンコクの中央労働裁判所と9つの管区労働裁判所(全国を9管区に分類)に分かれる。労働裁判所は第一審裁判所であり、その判決・決定に対する控訴は「特別専門事件控訴裁判所」に対して行われる(上告は最高裁判所)。

労働裁判所は、職業裁判官と使用者側および労働者側のそれぞれの補助裁判官(国王が任命)の三者で構成される点が特徴的である。補助裁判官は、法曹資格を要しないが、労使団体から選出された者で研修を受けて試験に合格することを要する。雇用契約、労働保護法、労使関係法上の権利義務に関する争訟、労働保護官、労使関係委員会、大臣の裁定に対する不服申立て事件を管轄する。

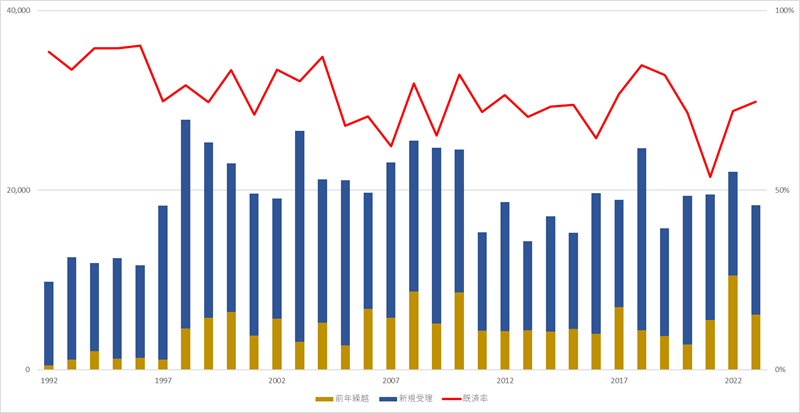

図3は労働裁判所における事件数の推移を示したものである。1997年のアジア経済危機後など景気が下降した時期には労働事件も多くなる傾向がみられた。既済率(当概年に係属した事件のうち処理された事件の比率)はおおむね70%前後を維持しており、事件処理のパフォーマンスは高いと言えよう。2022年の新規受理事件数は11,555件で前年からの事件をあわせて27,430件が係属した。内容をみると、事件のほぼ半数が解雇に関係するものであるなど、労働者側が原告となる事例が多い。また、2018年から2022年の5年間の事件処理結果をみると、原告勝訴判決26.1%、請求棄却判決17.4%、和解32.87%、取下げ16.4%、その他7.3%であり、和解がもっとも多い。

図3 労働裁判所の事件数の推移

労働裁判所を含め司法裁判所は事件の迅速な解決と裁判所の負担軽減を目的にADR(裁判外紛争処理)を重視し、その一つとして、訴えを提起する前に、裁判所が用意したリストから選ばれる和解人による調停の利用を推奨している。中央労働裁判所の場合、元裁判官等を含む148人(2024年7月時点)の和解人が任命されている。また、コロナ禍がきっかけになり、オンラインでの調停も導入されている。

まとめ

タイの労働紛争処理は、労働紛争の深刻化を回避し、迅速な解決を図る観点から行政が強く関与する制度設計になっている。また、労働裁判所には、労使団体の代表が補助裁判官として参加し、裁判も迅速に行われる点が特徴的である。行政と司法のいずれのレベルにおいても友好的な解決が重視されるが、司法府自身がADRの活用を重視し、たとえば、労働裁判所の裁判前の調停を通じた和解も重要な役割を果たしている。

(いまいずみ しんや/新領域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 今泉慎也