レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.232 インド北東地域とバングラデシュの連結性問題──その起源と現状

PDF (646KB)

- インド北東地域とバングラデシュの間の連結性(鉄道、内陸水運)は、1947年インド・パキスタン分離独立後、両国関係の悪化で切断された。

- 2010年のハシナ首相(当時)訪印で、同国領内を通過する物資輸送(トランジット)問題がようやく解決に向けて動き出した。日本による協力も、2014年頃から、越境連結性を視野に入れた取り組みが始まった。

- しかし2024年8月の政変で、印バ関係が一気に冷却化し、連結性の推進も一旦保留状態。

2023年3月、インド訪問中の岸田首相(当時)は、「インド太平洋の未来~『自由で開かれたインド太平洋』のための日本の新たなプラン」と題する演説で「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」に係る新たな計画を発表した。

FOIP協力の4つの柱のうち「多層的な連結性」に関して言及された3つの重要地域の1つが、南アジアである(他はASEANと太平洋島しょ地域)。「インド北東部とバングラデシュを一体の経済圏としてとらえ、地域全体の成長を促すためのベンガル湾・インド北東部の産業バリューチェーン構想を、インドやバングラデシュと協力して推進していく」と述べられている。

本稿では、日本も関与するインド北東地域とバングラデシュの連結性推進について、課題の起源と現状について素描する。

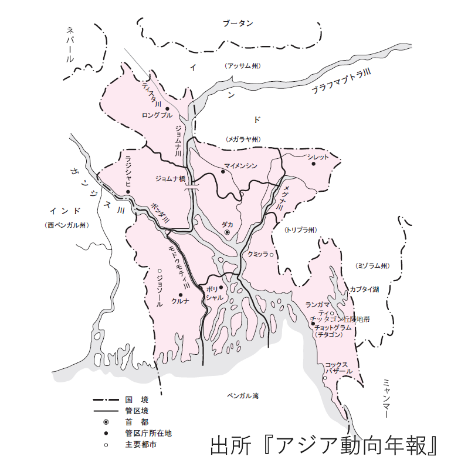

インド北東地域とバングラデシュ

インドは7つの国と陸上で国境を接しているが、そのうち最も長いのがバングラデシュとの国境(4096キロメートル)である。バングラデシュ側から見ると、ミャンマーと接する南東部の271キロメートルを除き、残りはインドに囲まれた形となり、バングラデシュは、インドとの外交関係の難しさを込めて「インドに閉ざされた(India-locked)」という言い方をする。

他方、インド北東地域から見ると、「バングラデシュに閉ざされた(Bangladesh-locked)」地域となる。バングラデシュと接するアッサム州、メガラヤ州、トリプラ州、ミゾラム州を含む北東地域は、その地域を囲む境界線の98%が外国と接する、すなわち国境であり、インド本土とは、最狭部で約20キロメートルの幅しかないシリグリ回廊でのみで接続されている。1947年のインド・パキスタン分離独立によって、当時の東ベンガル、現在のバングラデシュを構成する領土がパキスタンの一部として組み込まれたことから、この地形が生まれた。

失われた連結性

印パ分離独立は甚大な影響を及ぼしたが、その1つが交通インフラの切断である 。統一インドにあった9の鉄道システムのうち7つはインドに帰属し、ベンガル・アッサム鉄道を含む2つが両国間で分割された。英領時代、アッサム州で生産されるジュートや茶はカルカッタ(現コルカタ)の経済にとって重要な産品であった。また石炭、石油、医薬品、機械の部品など多くの物資が東ベンガル(後の東パキスタン)を通る鉄道で輸送されていた。分離独立後、両国は物資通過(トランジット)協定を締結したが、両国関係の悪化に伴い、賄賂、密輸の横行など、多くの困難が生じた。インド側は、シリグリ回廊を通るインド本土とアッサムを結ぶ鉄道敷設を急ぎ、1950年1月に竣工した。東パキスタンを通過する物資輸送は、内陸水運と併せて、1965年、第2次印パ戦争を機に全面的に停止された。

連結性復活への動き

1971年、インドの支援を受けたバングラデシュが独立すると、連結性の再構築は早期に課題として取り上げられた。しかし1975年のムジブル・ラフマン(ムジブ)大統領の暗殺後、印バ関係は悪化しトランジットについても、バングラデシュにおいては、同国の安全保障や主権を侵害するといった懸念が示され進まなかった。

二国間関係改善の転換点は、2009年のシェイク・ハシナ首相率いるアワミ連盟(AL)の政権復帰である。インド国民会議派とALという独立以来の相互親和的な政党が同時期に安定多数の議席を確保して政権についたこと、両国でテロ対策について関心が一致し、インドにとっての最も深刻な安全保障問題の1つであった、北東地域の反政府組織が持っていたバングラデシュ領内の基地掃討を、ハシナ政権が行ったことが改善の契機になった。

2010年1月のハシナ首相訪印では、内陸水運、鉄道、港湾、電力、貿易等多角的な連結性実現のための具体的な方針に合意した。バングラデシュは、インドに対してチッタゴン(現チョットグラム)港、モングラ港の利用を、インド側は、バングラデシュに対してネパール、ブータンへの物資通過を認めるなど、長い間棚上げされてきた問題が解決に向けて前進した。なおハシナ首相は、同年3月に訪中し、中国とも連結性強化を重要なアジェンダとした。

日本の関与

日本は二国間開発援助を通じて印バ両国内のインフラ改善等に関与してきた。他方インド北東地域に関しては、国境を挟んで居住する複雑な民族構成と分離主義的勢力の存在、1962年には戦争に至った中国との隣接地域であること、欧米宗教団体によるキリスト教化への懸念等から、インド政府は長らく外国政府の関与を認めて来なかった。その姿勢に変化が見られたのは会議派のマンモハン・シン政権時代であるが、インド人民党(BJP)のナレンドラ・モディ政権誕生後、2014年9月の訪日の際に、安倍首相(当時)との間で発表された「日インド特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言」でインド北東地域の越境連結性推進における協力が謳われた。かつて日本は、インパール作戦の名で知られるとおり、北東地域において連合軍と戦闘を繰り広げた歴史がある。同地域における新たな日印関係の歴史は、管見の限りでは、インド側からの働きかけで幕を開けたものと思われる。

2014年には、バングラデシュとの間でも連結性強化を盛り込んだ「ベンガル湾成長地帯構想(BIG-B)」が発表された。印バにおける両イニシアティブとも、一義的には国内ならびに南アジアと東南アジアの連結性に言及していたが、印バ政府による両国間の連結性改善を踏まえて、冒頭の岸田総理の演説にみられる日印バ3カ国協力の提案に繋がったものと推測する。

まとめ

こうした動きに対して、バングラデシュの2024年8月の政変は、一時は「理想的な二国間関係」とも評された印バ関係を一気に冷却化させた。公務員採用における特別留保制度の見直しを求めた学生らの運動は、ハシナ政権の非妥協的な対応によって、約650~1500人とも言われる死者を出した。最終的にハシナ首相はインドに脱出したが、国民の批判の矛先は、15年に及んだハシナ政権による民主主義軽視、言論統制、人権侵害といった強権的統治を支援してきたとして、インドにも向けられた。他方、インド側でも、バングラデシュ内のヒンドゥー教徒弾圧や、不法移民の増加への警戒が真偽の裏付けのないものも含めてメディアで喧伝されている。その結果、国民感情のレベルでは、印バ関係はムジブ暗殺以来の最低水準にある。

現在求められるのは、連結性の改善は、地域の経済的な発展のみならず、人々の信頼醸成に資するものであるとの共通認識形成に向けて、地道な取り組みを継続していくことである。

(むらやま まゆみ/アジア経済研究所)

参考文献

- バングラデシュ地図 アジア経済研究所編『アジア動向年報2024』

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 村山真弓