レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.228 インドネシアにおけるニッケル産業振興策の地方経済への影響

PDF (721KB)

- インドネシアがニッケル鉱石の輸出禁止を決定した2019年から、スラウェシやマルクの4県では中国からの第一次金属製造業への直接投資が急増し、域内総生産の急成長がみられる。

- その4県の実質賃金をみると、2019年までにすでに大きく改善していたが、その後2023年にかけては、新型コロナ感染症拡大期と重なっていたこともあってか、減少がみられる。

- 2024年に発足した新政権も重視しているニッケル産業振興策であるが、これまでの成果をみる限りでは経済成長率ほどには現地住民の厚生水準が向上していない懸念がある。同政策の評価にあたっては今後更なる検証が必要である。

温室効果ガス排出量を2030年までに32%削減することを国際公約として掲げているインドネシアにとって、電気自動車(EV)の普及は重要な課題となっている。インドネシアではEVの普及を促す政策を導入する一方で、ニッケル産業振興策(川下化)のもと、EVバッテリーの国産化を進めており、将来的にはEV生産の拠点化を目指している。

このニッケル産業振興策の導入後、国内に巨額の直接投資が流入するようになり、2045年の高所得国入りという目標のもと、インドネシアがこの政策にかける期待は極めて大きい。しかし、その政策の国内経済への影響についてはまだ不明な点が多い。特に、高い経済成長の実現には、今後は労働者の雇用や所得の増加を通じた好循環を生み出すことが鍵となる。本稿では、ニッケル産業振興策により直接投資が急増した地方自治体に注目し、その域内経済、なかでも労働市場への影響の確認を試みる。

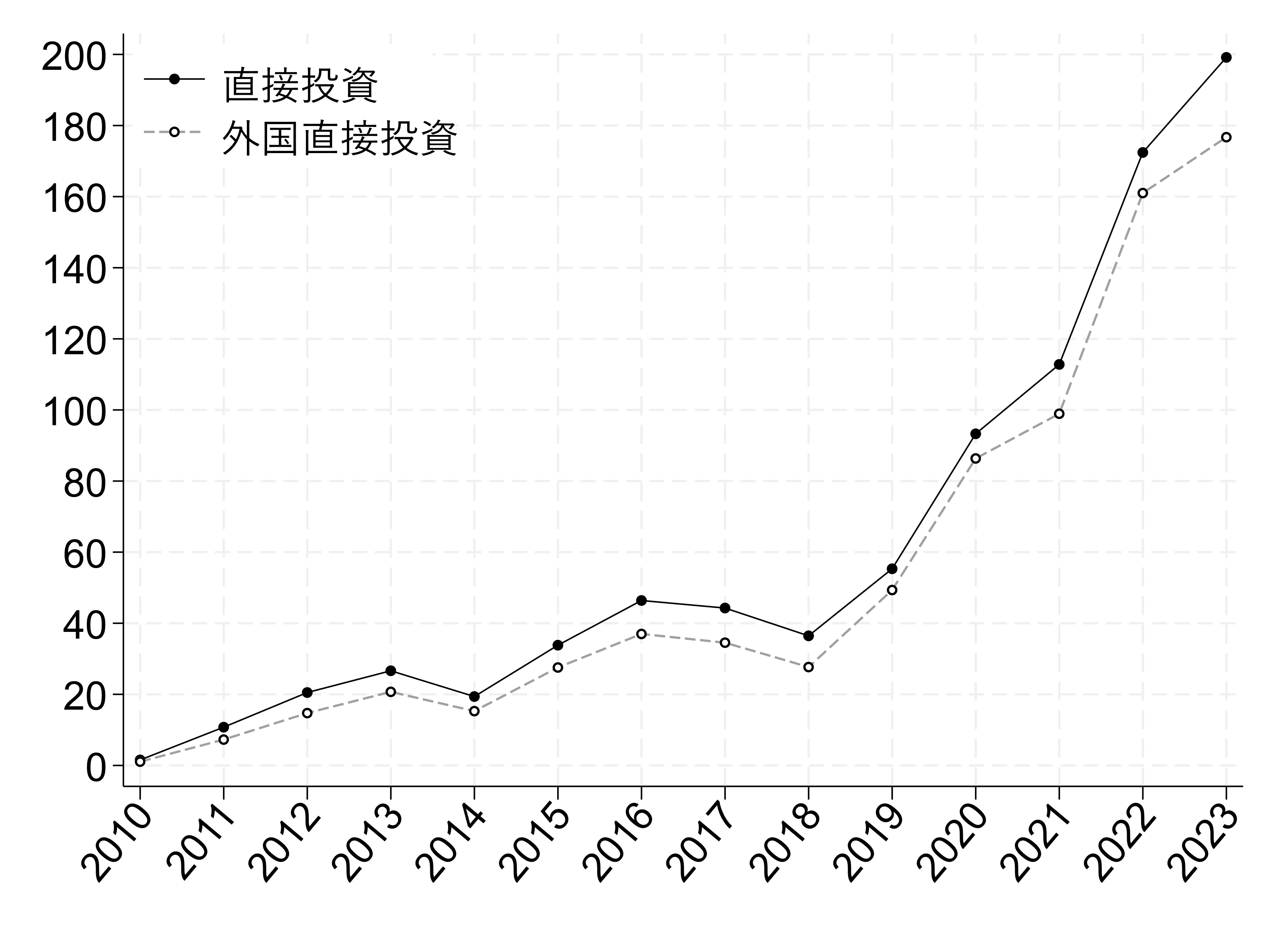

第一次金属製造業部門への直接投資

2019年9月、エネルギー・鉱物資源大臣令により2020年1月以降のニッケル鉱石の輸出禁止が発表された。その後は同鉱石の国内加工が義務付けられることになったが、この政策変更後、第一次金属製造業部門では直接投資の急増がみられる。図1は投資調整庁(BKPM)から入手した外国直接投資(FDI、為替レートの年平均値からルピア建てに換算)と国内直接投資(DDI)の実績値データをもとに、第一次金属製造業部門への直接投資額の推移をまとめたものである。図からは2020年から直接投資額(FDIとDDIの合計)が急上昇をみせていること、また、その大半はFDIで占められていることが分かる。

図1 第一次金属製造業部門への直接投資額(兆ルピア)

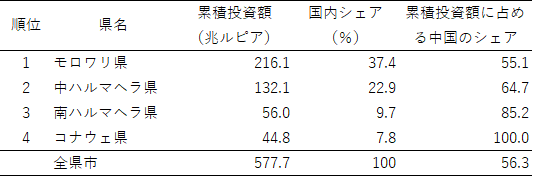

直接投資の内訳

第一次金属製造業部門での直接投資であるが、投資先は一部の地域に集中している。その2020年から2023年までの4年間の累積投資額は577.7兆ルピアであったが、その8割近くが(2010年時点の行政区分でみた)4県、すなわちモロワリ、中ハルマヘラ、南ハルマヘラ、コナウェといったニッケル鉱石の産出地に集中している(表1)。また、出資国別にその内訳をみると、それら4県では中国からの投資がその大半を占めていることが分かる。なお、全国的には、累積投資額の56%が中国から、次いでシンガポール(28.7%)、インドネシア(9.5%)、日本(2.0%)と続く。

表1 第一次金属製造業部門への累積直接投資額(2020~2023年)でみた投資先上位4県

(出所)投資調整庁の資料をもとに筆者作成。

地方自治体の経済成長率

表1でとりあげた4県はその大規模な直接投資を受けて、極めて高い経済成長を経験している。モロワリ県は2019年から2023年にかけては年率22%(2015年から2019年にかけては年率24%)、中ハルマヘラ県は58%(同7%)、南ハルマヘラ県は18%(同12%)、コナウェ県は11%(同8%)と、どの県も軒並み二桁の経済成長率(指数平均)を記録している。また、モロワリ県を除く3県は2019年までの成長率を上回る成長をみせている。

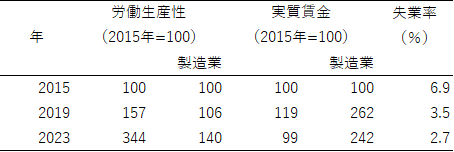

表2 4県の経済状況の推移

(出所)統計庁の資料をもとに筆者作成。

現地の労働市場への影響

中国からの直接投資増を受けて、極めて高い経済成長がみられる4県であるが、現地労働市場への影響を探るとその評価は難しい。まず、2015年から2019年にかけての変化をみると、おそらくはその間にすでにみられた直接投資の増加のもと、雇用環境が改善されていたことが分かる。6.9%あった失業率は半減し、また、製造業部門での実質賃金(月収)は2.6倍に増えている(表2)。同じ時期、インドネシア全体では、失業率は2015年の6.2%から1%ポイントの減少、そして製造業部門全体では就業者の実質賃金は1.4倍に上昇していたことと比較すると、その変化の大きさがうかがえよう。

ただし、ここで注意しておきたいのは用いたデータの問題である。2015年時点の労働調査では、4県あわせても製造業就業者のサンプルサイズは100にも満たない。そのため表中の数値は過大・過小に評価されている可能性がある。

次に、2019年から2023年にかけての変化をみると、新型コロナ感染症の拡大期と重なってしまったこの4年間で全国的には失業率が微増していたが、4県全体では失業率に減少がみられる。ただしインフォーマル部門の拡大によって失業率が減少していたとみられる。一方で、労働生産性の成長率が2015年までの実績を大きく上回っていたにもかかわらず、実質賃金は減少している。ここからはこの期間、(1)所得の多くが労働ではなく資本へと分配されていたであろうこと、また、(2)その多くが海外資本であったため、所得が海外に流出していたであろうことも考えられる。

まとめ

2024年に発足した新政権はニッケル産業振興策についても踏襲する方針を示している。これまでみてきたように、同産業政策のもとで2019年以降には高い域内総生産の成長がみられたものの、労働者の所得増は観察されていない。雇用は増えているが、多くがインフォーマル部門に吸収されているとみられることから、経済成長率ほどには住民の厚生水準が向上していない懸念がある。ただし本稿にはサンプルサイズに加えて、パンデミックの発生に伴う一時的な影響をコントロールできていないといった問題があることから、ニッケル産業振興策の評価にあたっては今後も更なる検証が必要である。

(ひがしかた たかゆき/地域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 東方孝之