レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.223 船員の労働紛争解決の新たな枠組み──2024年「フィリピン人船員のためのマグナカルタ」の意義

PDF (560KB)

- フィリピンはアジアのみならず世界最大級の船員供給国として、国際船員労働市場で主要な役割を担っている。

- 2024年に制定された「フィリピン人船員のためのマグナカルタ(共和国法12012号)」は、船員の権利保護と福利厚生の向上を制度化するとともに、労働災害補償に関する紛争解決メカニズムの抜本的な改革を実現する画期的な法的枠組みを構築した。

はじめに

フィリピンはグローバルサウス諸国のなかでも有数の労働力送出国として広く認識されている。2020年の国勢調査によると、フィリピンの人口は1億900万人を超える。この急速な増加に対して経済が十分な雇用を提供できておらず、失業率や不完全雇用率の上昇を招いているため、多くの労働者が海外での就労を選択する傾向にある(鈴木 2025)。フィリピン政府も経済発展戦略の一環として、2022年に従来のフィリピン海外雇用庁を移民労働者省へと昇格させるなど、海外労働者の権利保護および支援体制の強化を推進している。

船員供給大国──フィリピン

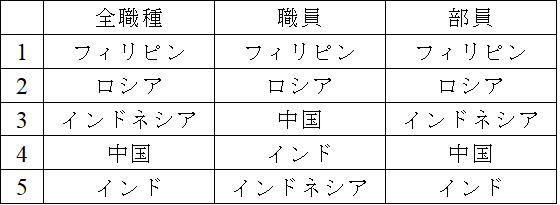

フィリピンは、アジアのみならず世界の船員労働市場において有数の船員供給国としての地位を確立しており、その労働力は国際的海運市場にとり不可欠な存在となっている(表1参照)。

表1 国際船員労働市場における船員供給国上位5カ国(2021年)

とくに、日本の外航商船におけるフィリピン人船員の割合は全体の約69%に達し(日本船主協会 2025)、彼らの存在は一層重要となっている。この状況は、フィリピン人船員の労働環境を整備することが国際海事産業の持続的な発展に不可欠であるという政策課題を浮き彫りにした。実際に、現行の労働条件や労働災害補償制度には改善の余地が多く残されており、フィリピン船舶職員部員組合などの海員労働組合は、制度的な改革を継続的に求めてきた。とりわけ、労働災害補償における制度的枠組みの不備が深刻で、医療診断の客観性を確保する仕組みが欠如している点が問題視されていた。補償請求プロセスの不透明性も船員が適正な補償を受けるうえでの支障となった。一部の弁護士による「アンビュランス・チェイシング」と呼ばれる不当な訴訟勧誘行為の横行も、船員の権利を損なう要因として早急な対策が求められていた(国際運輸労連マニラ支部における聞き取り調査)。

主要な紛争解決機関とその役割

フィリピンの船員労働紛争処理制度は、複数の政府機関による多層的なガバナンス構造を特徴としている。本制度において中心的役割を担う国家労働委員会は、海上労働者を含むすべての労働者の紛争案件を審理する権限を有し、とくに、労働災害補償、不当解雇、賃金未払いなどの労使間紛争について法的拘束力を持つ包括的な裁定を行ってきた。当事者がその裁定に対して異議を申し立てる場合には、控訴裁判所へ上訴するという司法的救済手段も制度的に保障されている。また、移民労働者省は、海外就労者の労働契約履行に係る監視と仲裁の機能を担ってきた。しかし、その権限は主として雇用契約の適用に係る事項に限定され、労働災害補償や健康問題など重要な労働紛争への実質的な介入能力は十分ではなかった。さらに、労働雇用省は労働者の権利保護に向けた政策立案・実施や労働条件・賃金規制の監督を主要な任務とし、国家労働関係委員会やかつてのフィリピン海外雇用庁といった紛争解決機関を管轄していた。しかしながら、従来の枠組みにおいては、長期にわたる洋上での孤立した状況下での過酷な労働から生じる船員特有の諸問題への専門的な支援・対応体制は十分に整備されていなかった。

複数の政府機関による重層的な制度構造は一見して包括的な紛争処理体制を提供しているように見えたが、実際には各機関の限定的な権限と専門性には限界があり、グローバルな海運産業において発生する複雑な労働紛争への十分な対応は容易ではなかった。

2024年フィリピン人船員のためのマグナカルタの成立と施行

こうした課題に対処するため、フィリピン政府は、2024年に「フィリピン人船員のためのマグナカルタ」(共和国法12012号)を制定した。この法律は、とりわけ労働災害補償に係る紛争解決制度の抜本的改革を推進するものである。本法案は、2022年7月にホンティベロス上院議員によって提出された後、両院協議会での慎重な審議を経て、2024年9月にマルコスJr.大統領の署名により成立した。同年11月の本法の施行により、移民労働者省、海事産業庁、労働雇用省などの政府機関に加えて、海運業界、海員労組、船主協会などが参加する「三者海事諮問委員会」が設立され、多様なステークホルダーを交えた協同ガバナンスの枠組みが構築された。特筆すべき改革として、労働災害補償における医療診断の客観性向上がある。新たに導入された最大3人の独立した医師による診断制度は標準化された診断プロトコルに基づく労災認定を実現し、特定の医師の裁量に依存した判断のばらつきを抑え、公平かつ一貫した補償制度の運用を可能とする。また、2025年1月に署名された本法の施行規則では、船員が訴訟を提起する際の保証金納付制度が新たに導入された。この枠組みにより、従来から指摘されていた濫訴および弁護士による過度な介入という課題に対する抑止的機能を果たすことが期待される。さらに、調停や仲裁といった訴訟外の代替的紛争解決手続きの導入により、船員が負担する訴訟費用および時間的コストの大幅な削減が見込まれる。

本法は、フィリピンの船員供給国としての国際的信頼の維持・向上を目指し、海上労働条約(MLC 2006)などの国際基準への準拠についても明確に打ち出している。また、現代の海事産業が直面する新たな課題にも対応する方針を示しており、長期間の洋上勤務がもたらす船員の精神衛生への取り組み強化、環境規制の厳格化への対応、デジタル技術の進展への適応、そして労働力の多様化における女性船員の活用といった包括的な政策的基盤も提供している。

おわりに

フィリピンのマグナカルタは、海事産業における多様なステークホルダー間の対話を促進する制度的プラットフォームを確立し、船員の労働環境を抜本的に改革する包括的な枠組みを提供した。本法は3つの革新的なメカニズムを確立した。第一に、複数の独立した医師による評価システムの導入により、医療診断の客観性が向上した。第二に、弁護士による法的介入に係る明確なガイドラインが策定され、不適切な訴訟勧誘の抑制が実現された。第三に、調停や仲裁などの代替的紛争解決メカニズムが強化され、より効率的な紛争処理が可能となった。これらの制度改革は、グローバルな船員労働市場における新たな基準として国際的な注目を集めている。日本商船隊の中核を担うフィリピン人船員の労働環境改善は、海運業界全体の安定的発展に寄与するため、日本の海運業界にとっても本法の意義は、極めて大きいと言える。今後は政府機関、海運業界、労働組合、船主協会などによる対等な立場での政策協議を通じて、多角的な視点を反映した政策形成の進展が期待される。

(ちばな いづみ/新領域研究センター)

参考文献

- 鈴木有理佳 2025. 「フィリピン──社会運動ユニオニズムの展開──」太田仁志編『アジア諸国・地域の「新しい労働運動」』日本貿易振興機構アジア経済研究所.

- 日本船主協会2025.『日本の海運SHIPPING NOW 2024-2025』公益財団法人日本海事広報協会.

- BIMCO and International Chamber of Shipping (BIMCO/ICS) 2021. Seafarer Workforce Report: The global supply and demand for seafarers 2021, Livingston: Witherby Publishing Group.

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 知花いづみ