レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.206 サステナビリティと包摂性

道田 悦代

PDF (639KB)

- サステナビリティ規制による生産地の分断に対し、小規模生産者を包摂する政策が必要。

- サステナブルな生産活動普及には、政策と民間施策、強制的措置と自主的措置のスマートミックスが有効。

- サステナビリティの費用と便益の配分のメカニズムを理解し、「公正な移行」のあり方の検討が必要。

生産者にとって気候変動や環境、労働・人権課題を含むサステナビリティへの取り組みは喫緊の課題である。先進国はサプライチェーンに対する規制を増やしているほか、企業も自主的な施策による対応をすすめている。しかし、このような施策の包摂性の検証が必要である。包摂性を欠くと施策の普及が進まず、未対応な財は規制されない市場に流れ、リーケージが発生する。リーケージが深刻な状況では、森林や生物多様性など国際公共財の保護が立ち行かなくなる。労働や人権面の問題も大きい。本論では、民間施策であるサステナブル認証の普及状況を事例として紹介し、包摂性がある施策に必要な方向性について検討する。

サステナブル規制・民間基準

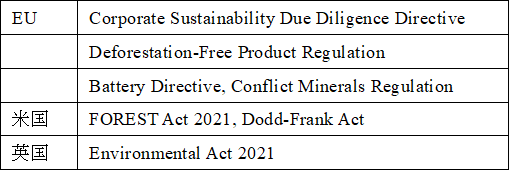

自国に供給する財のサプライチェーンのサステナビリティにかかわる規制は近年世界で増加している(表)。規制はサプライチェーンを辿って森林破壊や労働・人権問題を引き起こさないことなどを企業に求めている。

表:サステナビリティ規制の例

これらの規制対象には他国の生産者も含まれるため、規制国以外の規模の小さい生産者も影響を受けることが特徴である。

政府の規制だけでなく、社会的責任を果たす取り組みを導入する企業も増えている。例えば再生可能エネルギー導入を進めたり、原材料調達時にサステナブル認証財を利用したり、様々な方法がある。これらの取り組みは企業の非財務情報開示を通じるなどして公開される。

サステナビリティ施策の普及と包摂性

政府・民間によるサステナビリティ施策が増えるなか、これらの施策がどのくらい生産者の生産活動をサステナブルなものに変革しているのか。全体像を掴むのは容易ではないが、グローバルに認知されている民間パーム油RSPO認証を例としてみる。

世界のパーム油生産量の2割程度が認証されている。さらに分析するとRSPO認証を取得する生産者は上場企業が所有する農園であることが多い。しかし、株式市場や投資家からのサステナビリティに関する要求を受けていない生産者や、認証取得に資金やキャパシティ面で困難がある小規模農家の取得は進んでいない。認証されていないパーム油は国内や中国、インドなど新興国市場で需要があるのが現状である。新興国へのリーケージがあるが、消費者がサステナビリティ施策導入にかかわるコスト負担をしない場合、小規模農家等の資金制約が厳しい生産者が自らサステナブルな生産活動を実施していくことは難しい。

客観的にサステナビリティに関わる施策の効果を確認できるよう、様々な技術を用いる必要性がでてきている。生産者の立地を示すための地理情報、森林破壊が行われていないか示すための衛星データ、またデータベース利用も必須である。しかし、このような作業をすべての生産者が実施することは現実的でないだろう。

この事例から、先進国の民間部門が行う任意のサステナビリティの施策は一部の生産者には影響を与えるが、対応しない・できない生産者もいることがわかる。先進国の規制の場合はどうだろうか。強制的な規制であっても、導入国のみでしか効力をもたず、対象が大企業に限定されていることもある。そもそも規制導入国のみでしか効果をもたないため、経済規模が拡大する新興国が同様の規制を導入しなければ、生産地での対応には分断が生じると考えられる。

サステナビリティ施策のスマートミックス

サステナビリティ施策の普及には、いくつかの制約がある。生産者のキャパシティや資金、対象とする財市場や資本市場からの要求の有無が主なものとして挙げられる。

サステナビリティに関する規制や民間の措置など様々な施策が導入されてきた。先進的な民間施策は、競争戦略として企業ブランドや資本市場への開示を重視する企業にとって大きな効果があると思われる。一方、そのような企業は全体の一部でしかないことを考えると、他の生産者を包摂するためには別の施策が必要であろう。例えば規制を使って、競争上の動機を強くもたない生産者を含めた基礎的な施策の普及を進め、段階的に規制水準を引き上げていくことが有効かもしれない。

また、サステナビリティ施策のなかでも導入の難易度が高いものや新しい課題にかかわるものについては、多くのステークホルダーを含めた議論や調整が必要となる。また小規模生産者が使うことができるアプリを開発するなど、新しい技術が役立つ場合もあるだろう。このような場合は、民間主導の方が試行錯誤が容易で、施策の導入や普及に適している可能性もある。

このように、規制と民間施策、そして強制的な施策と自主的な施策の組み合わせを、サステナビリティの問題の性質やかかわるステークホルダーの動機や状況に応じて選択することが、施策普及を後押しすることに役立つだろう。

サステナビリティのコストとプレミアム

サステナビリティ施策の実施にはコストがかかる場合もある。例えば労働安全を確保するためにはヘルメットなどの装備を整える必要があり、資金や投資が必要となる。今後サステナビリティを考慮した生産活動の実施を証明するため、情報伝達など新しい技術の導入や、新たな投資が必要になる可能性もある。またサステナブル認証を取得する場合は、監査コストなどの負担が必要となる。このようなコストを誰が負担するのかも、施策普及を考えるうえでは重要になる。民間の認証では、最低価格が設定されたり、共同体が行う投資への資金供与が行われたりすることもあるが、認証によって異なる。

また認証財の価格が交渉で決まる場合もあり、認証財が高い価格で取引されれば、その利益により、サステナブルな生産にかかるコストを相殺できる。しかし、認証財の取引価格が需給で決まる場合には、リスクがあるだろう。

大企業であれば、このようなコスト負担は大きな問題にはならないかもしれないが、小規模生産者には高いハードルとなる。そのため、インドネシアやマレーシア政府のパーム油のサステナブル認証では、政策的に認証取得の資金の支援などが行われている。このように、コスト負担や得られるプレミアム、そして政府による支援などを組み合わせる必要があるだろう。

まとめ

先進国は政府・民間の両方でサステナビリティ施策をサプライチェーン全体に適用している。これらの施策は一部の生産者の生産活動を変革している。しかし、対応できない生産者が規制のない市場に供給を続けるリーケージが起こる。気候変動など国際公共財を守るためには、包摂性がある取り組みが必要になる。その方策として、政府と民間、強制と自主的取り組みを組み合わせた組み合わせ(スマートミックス)が不可欠である。

参考文献

道田悦代(2025)『サステナブル認証のルール形成:グローバル・サプライチェーンをめぐる協力と競争』日本評論社。(近刊)

(みちだ えつよ/新領域研究センター)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025年 道田 悦代