レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.222 バングラデシュにおける経済回廊の取り組み

坪田 建明

PDF (618KB)

- バングラデシュの経済回廊は国内の主要都市をつなぐと共に、周辺を取り囲むインドとの地域統合を進める重要な物理的インフラとなりうる。

- 臨時政権への移行に伴い、制度的な取り決めは試練の時を迎えている。

後発開発途上国卒業目前

バングラデシュは輸出額を増加させており、着実な経済成長を達成している。国内における交通インフラの改善は目覚ましく、2026年にはLDC(低開発途上国)からの卒業を予定している。しかし、南アジア特有の隣国との貿易額の少なさが目立つことから、技術的・制度的な改善によって、更なる貿易額の増加が目指されている。

バングラデシュ経済の成長

1990年代から、縫製産業の急進展によってバングラデシュ経済は順調な成長をしてきた。日本で手に入る洋服でもバングラデシュ製が珍しくはなくなっていることからうかがえるように、日系企業の進出も着実に増加している。

縫製産業の雇用増は農外就労機会の拡大に寄与しているだけではなく、女性の雇用機会の拡大にも寄与している。縫製産業を中心とした輸出額の増加により、GDPは順調な増加を示している。

バングラデシュにおける回廊プロジェクト

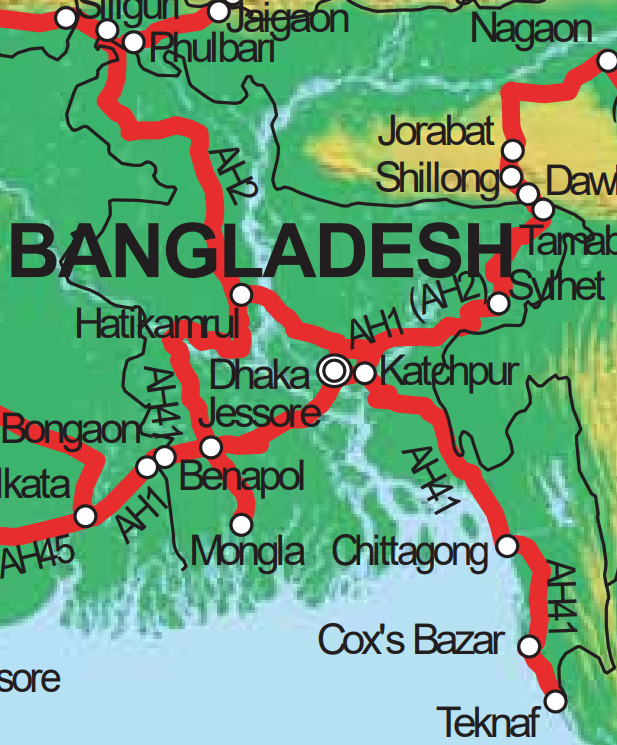

バングラデシュにおける回廊の取り組みは大小さまざまあるが、大きくは3つある。第一は北東から南西にかけてのAsian Highway 1号であり、これは近年Bangladesh Economic CorridorとしてADBからの支援を受けている。第二は、北西からダッカまでのAsian Highway 2号に該当する部分であり、SASEC回廊とも称されている。第三は、モングラからジャムナ橋を渡ってダッカへ、その後チョットグラム(チッタゴン)へ向かうもので、Asian Highway 41号と指定されている。Asian Highwayを組み合わせると、ちょうどXの文字のように、たすき掛けのような形となり、ダッカおよび主要な地方都市をつないでいる。

経済の中心ダッカと、第二の都市で輸出港湾として重要なチョットグラムを結ぶ道路の拡充は、最も重要なプロジェクトである。これはAsian Highwayの41号線の一部である。他方で、北部地域および南東地域との接続性も重要なところであり、ここに挙げたプロジェクトによって包括的に各地域が連結される計画が描かれたことになる。

図1. バングラデシュ周辺のAsian Highway

これまでのところ、回廊プロジェクトは道路の新設・拡幅など交通インフラの改善を中心としている。また、鉄道については車輪巾の違いに起因する相互乗り入れの困難さが課題だったが、ダブルゲージ(混合軌道)の設置によってこれを克服しようとしている。

バングラデシュにおいて、ほとんどの道路は回廊を含め片側1~2車線の一般道である。日本の高速道路のようなものでは決してない。ダッカ市内において一部、高架高速道路や高架道路があるが、例外的である。

クロスボーダーの取り組み

前述のプロジェクトはバングラデシュ国内で完結するものではない。それぞれの道路・鉄道は隣国とつながっている。インフラとしては、既存の国境のチェックポイントにおける物理的施設の改善が重要な課題である。例えば、インドの西ベンガル州との国境であるベナポール(Benapole)や、トリプラ州との国境であるアカウラ(Akahula)である。また、これらの他にも国境チェックポイントの新設も急ピッチで進んでいる。また、既存のチェックポイントにおいても、通関施設・保税施設・物流施設の増設や新設が進んでいる。

物理的なインフラの改善と共に、制度的なインフラの改善も進んでいる。具体的には、関税手続きの共有化・電子化・円滑化などである。これまでの貿易円滑化支援などの結果により、通関にかかる時間は格段に改善している。しかし、まだ世銀によるDoing Businessで見るならば一般的な途上国水準であり、さらなる改善の余地があると言える。これについては、商務省・投資庁・各種商工会議所・関係機関等が投資環境の改善の提言とその実施に取り組んでいる。

通過貨物輸送・通過交通の取り組み

他国の貨物が自国内を通過するには、貨物・貨客・車輛に関する取り決めが必要である。これについては、BBIN Motor Vehicles Agreementとして、バングラデシュ、ブータン、インド、ネパールの間で協議が重ねられてきた。許可証の発行手続きの標準化・税関手続きの共通化・運転免許証の相互承認などを含み、車両が国境を越えることを容易にすることを目的としている。また、貿易および経済協力の強化については、輸送時間と輸送費用を削減することで、貿易の拡大と経済成長の促進を目指している。このほか、観光および文化交流の促進、環境保護および道路安全もBBIN-MVAの範疇である。2015年に署名はなされているが、様々な要因により、批准には至っていない。二国間ごとに議論および実施が進んでいるところではある。例えば、内陸河川を用いた貨物輸送についてはバングラデシュに対してインドが経費を支払う取り決めがあり、利用が可能となっているが、実際に利用はほとんどなされていないのが現状である。鉄道についてはその往き来が停止しているため、貨物輸送はできない状況となっている。

道路交通については、他国の車輛が多く通行した場合、道路の維持および交通事故などの形で負担が増加する可能性がある。そのため、これに対する金銭的支払が望まれる構造を有している。

まとめと今後の見通し

2024年夏の臨時政権への移行に伴い、様々な不確実性が高まっている。2024年12月に15年間にわたるアワミ連盟の政権運営の経済的側面に関する白書が提出され、これまでの順調な経済発展という言説は否定され、極めて批判的な意見が多数提出された。この他にも、新聞・メディアなどにおいては、前政権下に行われていた汚職が多数暴露されており、また、親インド外交が反感を持って再評価されている。

これらを踏まえると、少なくとも反インド外交へと舵を取ることが想定される。物理的なインフラについては不可逆的な進展が可能であるものの、制度的なインフラ(取り決め)については、排外的な運用への大幅な変更などが発生しうる。前政権が決定した事項の再検討は既に広く議論されていることから、国境円滑化や通過貨物の費用についても見直しを検討することさえあるかもしれない。そのため、今後少なくとも数年間は隣国との国境円滑化や地域統合をめぐる取り組みは後退や停滞が予想される。

(つぼた けんめい/東洋大学)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 坪田 建明