レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.214 パプアニューギニアの開発ポテンシャル・課題と開発協力動向

大野 政義

PDF (629KB)

- パプアニューギニアは太平洋島嶼国最大の独立国であり、言語や民族、文化の多様性に富んだ国であるが、相対的に低い社会開発指標を含め様々な開発課題を抱えている。

- 天然資源依存の経済構造からの脱却をめざす開発計画の実施と財政拡大を重視している。

- 豪州・日本等の伝統的な開発パートナー以外の国・機関からの資金協力を拡充し、バランスの取れた持続的開発を実施する必要がある。

パプアニューギニアの基礎データ

パプアニューギニア独立国(以下、PNG)は、世界最大の島であるニューギニア島の東半分と約600の島々からなる、南太平洋島嶼国14カ国で最大の国である。1975年に独立した比較的若い国であり、英連邦に属す。言語や民族、文化の多様性で知られるメラネシア諸国(PNG、フィジー、バヌアツ、ソロモン諸島)のなかでも最も多様性に富み、850以上の部族と言語(世界の言語総数の12%)を擁する。国土は46万1937㎢(日本の約1.25倍)、人口は1178万人(2021年PNG統計局推定)であり、人口の約21.6%を若者人口(15-24歳)が占める。年齢の中央値は21.2歳である(日本は約48歳)。

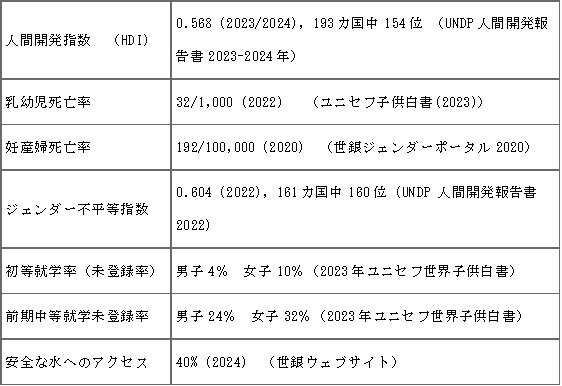

一連の開発指標は、途上国のなかでも低く、多くの開発課題を抱えている(表1参照)。

表1.主要社会開発指標

マクロ経済動向

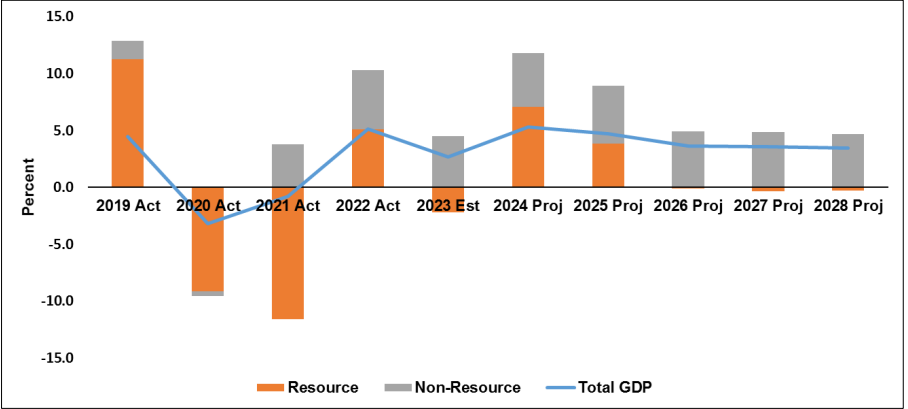

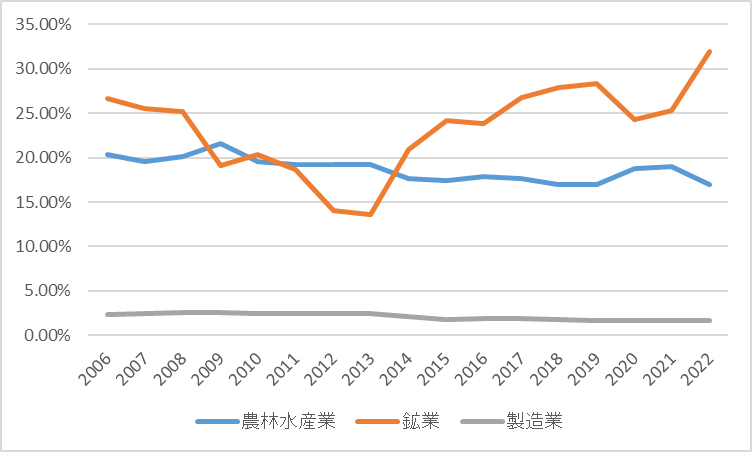

パプアニューギニアは、豊富な天然資源に恵まれ、2014年から日本・中国向けに輸出が始まった液化天然ガスを筆頭に(全輸出総額の45.6%)、原油、金、銅、コバルト、ニッケル、木材、水産物、パーム油等が主要輸出品である。主要産業は鉱業(33.2%)と農林水産業(17.6%)である。付加価値産業を含めて製造業はほとんど成長しておらず、天然資源依存の経済成長は、これら主要輸出品目の国際需要・価格変動に大きく左右されている。

グラフ1.天然資源及び非天然資源別GDP動向

グラフ2.産業別GDPの動向

PNG固有の開発課題

PNGは、850以上の言語・部族が険しい山岳地帯や熱帯雨林地域、海岸地域、離島に散在し、行政サービスへのアクセス問題を抱える。国土の97%が伝統的慣習制度によって所有されており、土地収用がプロジェクト実施において大きな課題になっている。相互扶助社会の伝統的な社会習慣・規範も根強く残っており、現代資本主義社会で求められるビジネス起業等における価値観・概念との軋轢も課題である。世界で最も生物多様性に富んだ国のひとつであり、憲法でも自然資源および環境を国民と将来の世代のために保全・利用することが明記されているが、開発と環境保全とのバランスや持続的な開発が課題になっている。また、ジェンダー不平等指数も世界で2番目に高く、魔女狩りや女性への暴力等が深刻である。資源開発における権益をめぐる部族紛争や部族と中央政府・鉱山会社との武力対立も大きな課題である。

国家開発計画と財務動向

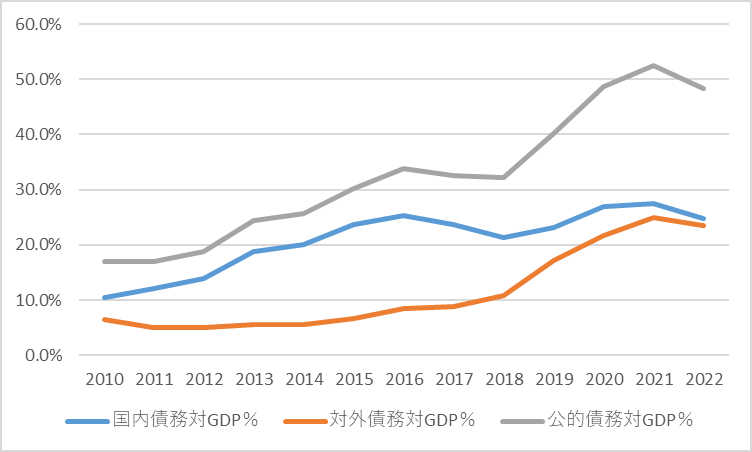

PNG政府は、国際価格変動に左右されやすい天然資源輸出依存からの脱却を図るべく、第4次中期国家開発計画(2023-2027)で、付加価値産業・製造業の拡充のための経済特区の設置、道路・電力等のインフラ基盤の拡充、人的資源の開発、ガバナンス、治安問題への対応等、12の開発優先課題プログラムを掲げている。また、これらプログラム実施のために、財政拡張政策を継続し、税収入の拡充を図るとともに、譲与性の高いドナー支援の借款の積極的取付けを進めている。公的債務のGDPに占める割合の増加が懸念されているが(グラフ3)、財務省は予算の立て直しを積極的に推進しており、IMF支援の下、2027年までに予算赤字を解消、2034年までに公的債務の全額返済を目標に掲げている。

グラフ3.公的債務の対GDP比

開発援助の動向

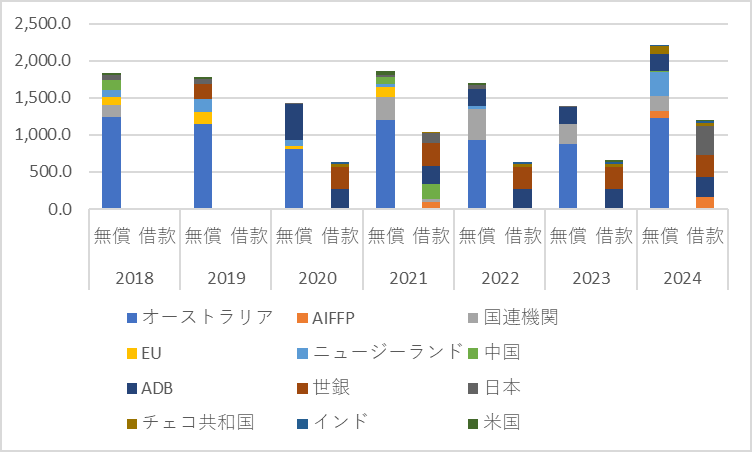

PNGへは独立以前から豪州や日本を中心とした二国間援助や、世銀やADB、国連等の援助機関による無償・有償協力がインフラや人的資源開発分野を中心に実施されてきた。近年では、中国やインド等の新たな開発パートナーからの支援も増えている。

グラフ4.援助国・機関の援助動向(百万PNGキナ)

まとめ

2025年に独立50周年を迎えるPNGが抱える開発課題は山積みである。だが同国は天然資源や自然に恵まれており、開発のポテンシャルは高い。地政学的な点からも近年、国際社会の同国開発への投資・開発協力への関心は一層高まっている。今後、PNG政府はバランスの取れた持続的開発を次世代に継続・裨益するために、民間を含めた開発パートナーから資金や技術をうまくとりいれながら、住民・地方政府とともに計画を実施していくことが求められている。

(おおの まさよし)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 大野政義