レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.208 インドにおける労働紛争解決

浅野 宜之(関西大学政策創造学部)

PDF (526KB)

- インドにおいては近年大規模な労働法改革が実施された。

- 労働紛争の解決に関わる法令も改正されたため、施行後の運用が注目される。

- 労働紛争等を速やかに申立てられるネットサービスSAMADHANの利用も拡大している。

はじめに

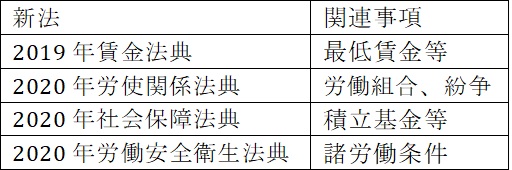

インドでは憲法第7附則第3表に示されるように、労働条件や労使紛争等については一部を除き連邦と州との競合管轄事項とされており、双方に立法管轄権がある。このような状況のなか、労働関係の法令は多種のものが運用されており、その複雑さが問題とされていた。これを受けて行われたのがいわゆる労働法改革である。これは1920年代以降に制定された29の労働関係法令を4つの法典に集約し、新たな法制に組みなおした改革である。新たな法典は表1に示した4つの法令である。

表1: 近年の労働法改革による新法一覧

このうち労使紛争解決に関わるものは、「2020年労使関係法典(以下2020年法典)」である。これは、1926年労働組合法、1946年産業雇用(就業規則)法、1947年産業紛争法を集約したものとなる。2020年法典施行前は、労使紛争に特に関係する法令としては1947年産業紛争法(以下1947年法と略)が挙げられる。同法は、労働裁判所や審判所の設置、運用および管轄、ストライキおよびロックアウト、解雇および人員削減、不当労働行為等について規定したものである。

1947年法上の労働紛争解決

2020年法典が未施行の現時点で効力を有する1947年法上、労働紛争の解決に関わる機関としてはまず調停官(conciliation officer)、調停委員会(Board of conciliation)があり、さらに労働裁判所(Labour Court)は定款の適用および解釈、不当に解雇された労働者の復職または救済、ストライキまたはロックアウトの違法性、その他後述の審判所の管轄外の事項について判断することとされている。そして産業審判所(Industrial Tribunal)は賃金や手当、労働時間、労働者の削減や施設の閉鎖などを管轄している。さらに、国家的重要性のある問題を含むか、または複数の州に所在する産業施設が紛争に関係する、または影響を受ける可能性が高いものを裁定するための全国産業審判所(National Industrial Tribunal)が設置されている。調停委員会、紛争事案につき調査する調査裁判所(Court of Inquiry)、労働裁判所および産業審判所については、所管する州政府が労働紛争について付託する。全国産業審判所については中央政府が付託する。なお、使用者や労働組合が合意により仲裁手続きに入ることも規定されており、仲裁人が指定されない場合、労働裁判所に付託されると定められている。

労働紛争の原因となる事項についていえば、まず9A条では公務員などを除き、賃金、労働時間、人数の増加または削減等について、変更により影響を受ける労働者に対し所定の通知を21日以前には行わなければならない。また、解雇や人員削減については、労働者が前暦月において50人未満の事業所においては特に法的規制がない。他方、50人から99人の事業所においては解雇対象の労働者に対し補償金の支払いが、人員削減または事業所閉鎖については補償金の支払いのほか事前の通告が必要となる。過去12カ月間において平均100人以上勤務の事業所においては、補償金の支払い、事前の通告のほか、所管する州政府の事前の承認が必要とされている。これに対し、2020年法典では労働紛争について変更がみられる。

2020年法典の特徴

2020年法典では、調査裁判所や労働裁判所についての規定がなくなり、調停官、産業審判所、および全国産業審判所に集約されている。ただし労働審判所の管轄は1947年法に定める労働裁判所の管轄の一部に加え1947年法で産業審判所の管轄とされていた人員削減および事業所の閉鎖も挙げられている。

解雇、人員削減、事業所閉鎖における対象人数の緩和については、補償金の支払い、事前の通告のほか、関連する州政府の事前の承認が必要となる事業所の規模が100人から300人に増加された。ただし、1947年法の条項も1982年の法改正により100人にされたもので、それ以前は300人とされていたことから、1982年以前に戻ったということができる。また、州によっては300人という人数を維持していたことも留意されるべきである。

改革でストライキの要件も厳格化されている。ストライキは1947年法上鉄道、郵便など公共サービス従事者については実施に際しての事前通告の必要など厳しく制限されていたが、その他の事業所については労使調停係争中などの場合を除いて違法とはされなかった。しかし2020年法典ではストライキ実施60日前の事前通告が必要になるなど、実施要件が厳格になっている。なおストライキ等の件数自体は過去に比べて減少していること、法改正の要因のひとつとされる労働市場の硬直性には根拠が乏しいこと、また、解雇などにおける基準の引き上げやストライキ権の厳格化など改正法では使用者に有利な面がみられることなど法改革に批判的な見解もある。

インターネットによる労働紛争の申立て

こうした労働法改革とともに、労働雇用省においてはネット上で労働紛争について申立てを行うことができる「SAMADHAN」というポータルサイトが2020年から開設されている。このサイトは違法な解雇、賃金不払い、支払い遅延などについて苦情を申立てることができるプラットフォームとなっている。

表2: SAMADHANでの労働紛争に係る各件数

労働雇用省によれば、SAMADHANの特徴は、労働者やその他の利害関係者が容易に紛争の提起や請求ができるという意味で「ユーザーフレンドリー」であり、「単一のプラットフォームを利用することで複数の法令に基づくフォーマットの混乱を軽減」しており、「ユーザーが自分のケースのステータスを確認するための簡単なアクセスを通じて透明性を確保」しており、「デジタルプラットフォームを介してファイル等を移動することで処理時間を短縮」しており、「ケースの状態を容易に確認できることで監視システムが強化」されることとしている。特に産業紛争法第2A条に係る解雇の事案では、調停官受理から45日後に全国産業審判所に直接移送されることとなっており、申請の手間を省くことができているとされている。表2からわかるように、労働紛争についてみるかぎり申立件数の増大がみられる(上記引用は労働雇用省の統計を元に筆者抄訳)。

おわりに

以上のように、近年インドにおいては労働紛争に関わる法改正がなされ、今後の労使関係にも変化がもたらされる可能性がある。現時点では2020年法典の施行日は告示されていないが、施行後は同法典に基づく判例の集積もあると考えられ、注目されるところである。同時に注目されるのが、労働雇用省により開設されたプラットフォームSAMADHANである。社会の様々な側面でIT化が進むインドにおいてその活用の拡大も予想される。

(あさの のりゆき/関西大学政策創造学部)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 浅野宜之