IDEスクエア

コラム

第11回 経済学者松原隆一郎とその祖父――大正・昭和を駆けた、ある起業家の生涯をたどって

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051491

2019年10月

(4,399字)

書籍紹介:松原隆一郎『頼介伝』苦楽堂、2018年。

本書を手渡されたとき、『頼介伝』というタイトルに戸惑った。「ライスケデン? ライスケだれ?」。しかも、著者は社会経済学や経済思想史の分野で著名な、松原隆一郎氏である。帯に目を移すと、ナゾは一瞬で氷解する。「祖父よ あなたは 何者だったのか――」。これが、本書のすべてを物語っている。これは松原氏の祖父で、大正・昭和を駆けた一人の起業家、松原頼介(マツバラ ライスケ)の軌跡、すなわち自身のルーツをたどった「過去への旅」であると同時に、それに関連する社会的事象を描き出した書籍である。

まずはページを開こう。序「なぜ祖父の人生をたどり返すのか」では、松原氏の父の死によって浮上した、故郷神戸での未知の住所名、遺品にあった1930年代の漁船進水式の写真、断片的伝聞でしか知らない頼介の来歴、という3つの謎を契機に、自身のルーツをたどることから始まる。松原氏は突き動かされるように、父の出生地である神戸の東出町を訪ね、あるいは頼介所有であった漁船の正体をたどって瀬戸内海の怒和島を訪ね、フィールドワークを重ねる。そこからは、大正・昭和に成功と挫折を繰り返し、「日本経済史の波間に消えた」(10頁)、一人の無名の起業家が輪郭を現す。松原氏は頼介を知るべく、さらなる「過去への旅」に出る。

第1章では、1897年に生まれた頼介の出自と、少年期が語られる。山口県の地主の家に生まれた頼介は、山口中学に進学し、岸信介と同級生であった。しかし、岸が天下国家を背負う野心と共に、一高、東京帝大へと進んだのとは対照的に、「誰の下にも立たない」と誓った頼介は、商業での成功を目論み、中学卒業を待たずに故郷を飛び出すのであった。

数年後、19歳の頼介は、兄の知一と共に、フィリピンのダバオにいた。第2章では、外交史料館所蔵の『海外渡航者名簿』を調べ、その事実が発見されたところから始まる。当時のダバオは、第一次世界大戦によるマニラ麻騰貴から、日系プランテーションが隆盛を極めた。そこに目をつけた松原兄弟は、ダバオで「松原組」を起業して開墾を始めた。しかし、1918年からのマニラ麻暴落で事業は頓挫。一足先に一時帰国していた頼介は、そのまま船の最終寄港地であった神戸に降り、住み着いてしまう。

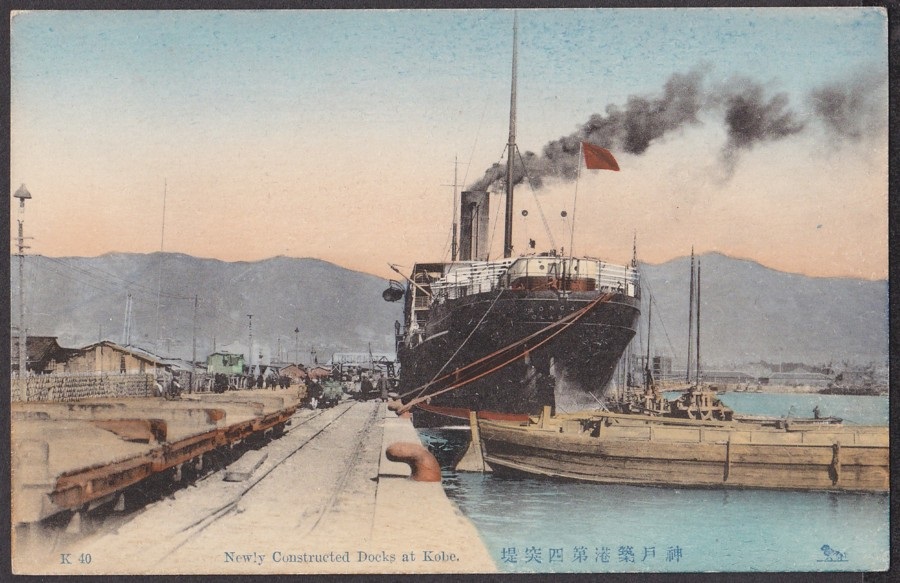

第3章では、頼介が思いもかけず定着した神戸の街の発展史、同地で巨大化した「川崎造船所」(後の「川崎重工」)と、その企業城下町が語られる。そして、その一つの東出町で、25歳の頼介は「合資会社松原商会」を設立し、船舶に必要物資を供給する船具商を始め、成功をおさめた。しかし、松原氏の父である孜氏が生まれる前年の1926年、事業を個人事業に戻し、下町の東出町を出ていった。

第4章では、1931年、34歳となった頼介が、個人事業「松原商会」で防水製帆を開始したところから始まる。翌年には「帝国帆船株式会社」を設立し、製造した帆布製シートを松原商会の加工場で防水処理し、松原商会が朝鮮・満洲に輸出した。特に、南満洲鉄道の向けに製造した寒冷地用防水シートは、本人が「面白いように儲かった」(118頁)と述べていたように、莫大な富をもたらした。大成功した頼介は、神戸の住吉川沿いに「松原御殿」とよばれた屋敷を構え、繁栄を謳歌した。しかし、1938年7月の阪神大水害で加工場が壊滅した上、日中戦争によって製造業統制が強まり、1939年には加工場と帝国帆布を売却した。

しかし、その直前には余勢を駆って、頼介はもう一つの事業に進出していた。それが第5章に描かれた、船団の建造である。1935年に喜福丸を購入し、1938~1940年の間には7隻の喜久丸と名付けた船を建造している。松原氏は、これらが建造・進水した各地を、自らフィールドワークで探し当てながら訪れ、足跡を記録している。だが、太平洋戦争の勃発で船は次々に徴用され、二度と戻らなかった。

終戦時から始まる第6章の冒頭、48歳の頼介には、「松原御殿」と小さな喜福丸だけが残された。だが、生来の起業家魂から頼介は動き出す。物資不足のなか、電気製塩した塩を喜福丸に載せて北海道で売り、帰りは海産物を仕入れて関西で売った。また、醤油醸造やセメント瓦製造も手掛けていた。そのような折、頼介は趣味の碁で知り合い、私淑していた川崎重工業取締役で、後の川崎製鉄初代社長となる西山弥太郎の影響で、1950年には鉄工事業に進出した。「松原御殿」を売却して用地を買い、技術者を引き抜いて指導を仰ぎながら、廃鉄加工で棒鋼や薄板を製造する事業を開始した。これが朝鮮戦争勃発で急速に成長し、1952年には正式に「大和伸鉄株式会社」となった。さらに高度成長の波に乗って、同社は一気に成長する。ちょうどその頃の1956年、松原氏が誕生した。

第7章は、本格的な鉄鋼業者として飛躍すべく、1960年に5トンの電気炉を建設し、社名も「大和電機製鋼」に変更したところから始まる。1961年には第三者割当増資で川崎製鉄が筆頭株主となり、尼崎の新工場も稼働を開始した。しかし、その経営は、頼介の起業家としての場当たり的な直観に頼り、生産管理・経営管理などの概念がないまま、高度成長の勢いだけで走り続けていた。

そして第8章、高度成長が沸点に達した1970年、頼介は新工場の建設を構想し、1万1000坪の土地を購入した。ところが、拡張した新工場の圧延能力は、自社電気炉の原材料生産量より大きく、川崎製鉄からの原料調達も不足し、十分に稼働できなかった。1973年には第二電気炉が稼働して、圧延能力と原料供給の均衡が回復するが、翌年には鉄筋価格が下落し、1975年には2年前の半額となった。頼介は輸出に活路を求めたが、市況は損益分岐点を割り込み、赤字の急拡大で資金ショートが迫った。こうして1976年9月、大和電機製鋼は川崎製鉄に支援を要請。頼介は全持株を譲渡し、同社は川崎製鉄の傘下に入った。

その後の第9章では、生まれた時から跡継ぎとして束縛された松原氏が、一抹の釈然としない感覚を抱えつつ、家業から解放されたことへの想い、大和電機製鋼の経営状態の経済学的解析、そして、1988年の頼介の死が描かれている。加えて終章では、物語の舞台となった神戸の街について省察している。

以上のようにして、3つの謎を契機として、頼介を軸とする松原氏のルーツをたどる本書は、松原氏が記すように、一人の人間の歴史を描き出しながら、その人ないしその人が属する集団、あるいはその人に関係する何らかの社会的事象に対する理解を深めるライフ・ヒストリーであること、を目指していた。そこに、本書の面白さがあったはずである。しかし、そうした観点から見ると、本書の完成度は残念ながら、高いものとは言えない。

松原氏は、上述のライフ・ヒストリーとしてのあり方を意識するが故に、主人公の頼介だけに焦点を当てるのではなく、その合間で様々な関連事項に言及し、内容の枝葉を拡げていった。それは本来、本書の内容にライフ・ヒストリーとしての厚みを与えるはずであった。ところが残念ながら、それらの枝葉は、しばしば頼介という幹の部分を覆い隠すほど、生い茂ってしまい、肝心の頼介の伝記部分が、薄いものとなってしまっている。そして、枝葉の部分と言えば、ある部分は一般読者には専門的すぎるが故に、漫然かつ退屈なものとなり、ある部分は専門家には常識であるが故に、新しい発見がない。結果として、挿話が内容的な厚みを加味するものでなく、むしろ本書を散漫な印象にしてしまったことが、残念である。

やはり本書の面白さとは、断片的な手がかりをもとに、頼介の足跡をフィールドワーク、資料調査、インタビューから追い求めることで、その起業家としての正体が、一つ一つ解き明かされ、姿を現していく部分にある。それはあたかも、過去を遡る冒険か推理の様相を呈する。そして、その答が解き明かされるとき、松原氏が感じたであろう興奮が、我々にも伝わってくる。こうした作業を通じ、歴史に埋もれた頼介という起業家の足跡や人物像を、より具体的・立体的に読者に提示することが、本筋となるべきであり、その上で彼の生きた「時代」や「舞台」が論じられるべきではなかったか。

もっとも、そこにはもう一つの難しさがあったことも、想像に難くない。なぜならば文中にも度々記される通り、松原氏の心には、いまだ頼介という一人の強烈な個性をもった自らの祖父が、生きているからである。その複雑な想いを抱えながらも、松原氏は、本書をまとめ上げた。そして、この執筆作業をはじめるまでは、どこか距離のあった頼介に対し、「不確実性に耐え常に前進した人として尊敬の念を抱くようになった」(244頁)という。松原氏は自身の専門研究から導き出された解釈として、次のように書いている。

過去に生じた事象の統計的な反復である「リスク」と、過去に事例がなく想像するしかない「不確実性」とを区別し、後者が我々の住む資本主義社会を動かしていると考えるようになった。不確実性に挑むには社会に対する深い理解と瞬時の判断が必要であり、暗記力で得られるような学歴だけでは対応できない。(244頁)

このように考えた松原氏は、次のように結ぶ。それは本書の結末として、相応しい一文ではなかろうか。

頼介はつねに時代の最先端を行く場所に身を置いていた。それがなぜ可能だったのか私には分からないが、運命を想像する力量に長けていたのだろうと思う。運命の偶然を感知した人だけが、評価に値するのだ。(244頁)

一冊の書籍として、本書は決して纏まりの良いものではない。しかし、頼介という、これまで歴史の記録からすり抜けた、一人の強烈な個性をもった起業家の生涯を、松原氏の想いと共にたどった時間は、一人の読書家であり経済史家・企業者史家である私には、有意義で楽しいものであった。それは、間違いのない事実である。

写真の出典

- 書影 出版社提供。

- 写真1 Public Domain via Wikimedia Commons.

著者プロフィール

久末亮一(ひさすえりょういち)。アジア経済研究所開発研究センター企業・産業研究グループ副主任研究員。博士(学術)。専門はアジア経済史(19~20世紀)、日本対外経済発展史(20世紀)、都市史(香港、シンガポール)。主要著作に『香港 「帝国」の時代のゲートウェイ』名古屋大学出版会(2012年)、『評伝 王増祥――台湾・日本・香港を生きた、ある華人実業家の近現代史――』勉誠出版(2008年)など。

- 第1回 韓流アイドルは今日も全国を走る

- 第2回 リメイク版「101回目のプロポーズ」にみる中国結婚事情

- 第3回 抹茶が結びつける日台の縁

- 第5回 「世界最大の民主主義国」インドの不都合な真実(後編)

- 第4回 「世界最大の民主主義国」インドの不都合な真実(前編)

- 第6回 第90回アカデミー賞授賞式とベトナム女優

- 第7回 ベトナムにおける映画作りの現実――『草原に黄色い花を見つける』の成功によせて

- 第8回 韓国IMF危機の「リアル」――映画『国家不渡りの日』

- 第9回 いま、大地の子たちが伝えてくれること――一心とビクトルの物語

- 第10回 ベトナム映画「子を背負う父」を観て

- 第11回 経済学者松原隆一郎とその祖父――大正・昭和を駆けた、ある起業家の生涯をたどって

- 第12回 「匈奴ロック」がやってくるヨーウェ、ヨーウェ、ヨー!――ロックバンドThe Huが表象するモンゴル

- 第13回 『梨泰院クラス』の復讐法にみる韓国株式会社の現在

- 第14回 映画『ベトナムを懐う』を思う――TVニュースのある報道を知って――

- 第15回 ベトナムの女性トップ水泳選手――東京五輪アスリート候補の闘い

- 第16回 テレビドラマ「愛の不時着」の背景

- 第17回 「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」考――日本企業と台湾企業が手を組んで生み出した新しいエンターテイメント

- 第18回 世界を魅了するカザフスタンの美声――ディマシュ・クダイベルゲン

- 第19回 新型コロナ感染症禍とベトナムの芸能人