IDEスクエア

コラム

第2回 ビルマ語──外部者として地域研究するということ

Burmese: Doing Area Studies as an Outsider

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00053741

2023年6月

(4,630字)

冷や汗まみれ

正直、後悔している。「語学汗まみれ」。面白そうな企画だと、軽い気持ちで執筆を引き受けてしまったものの、いざ書き始めようとすると、筆は進まず、かくのはあぶら汗と冷や汗ばかり。私は語学が嫌いではないが、苦手なのだった。自分の語学力の拙さを棚に上げて、語学上達法を講釈できるほど心が強くない。かといって、卑屈な態度に出て、下手さだけを強調しすぎるのもどうか。仕事柄、今後の職業人生に支障をきたすかもしれない。こんなことをぐるぐると考えて、にっちもさっちも行かなかった。

気がつくと当初の締切をとうに過ぎている。もはや後にも引けない。ここは恥を忍びつつも、半開き程度に開き直り、苦手なりに歩んできた語学学習の道のりを振り返ってみるしかなさそうだ。これまでのところ、ミャンマーの地域研究者として職を得て、なんとかやってこれているではないか。自分のキャリアについての話が、語学が得意でないけれど地域研究には興味があるという人(そんな人がもしいればの話だが)への励まし、あるいは反面教師的な教訓、になるかもしれない。そんな淡い希望を慰めにしながら、ようやく打ち明け話をする意を決した。

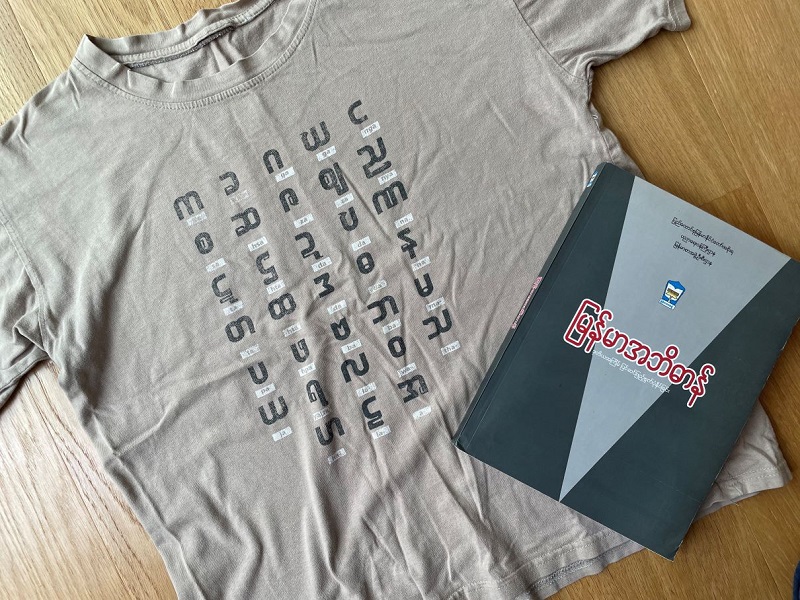

文字は丸々とした形が特徴(2023年5月筆者撮影)。

はじまりは東京外大から

ビルマ語、つまりミャンマーの多数派の人々が話す言語を私が学び始めたのは修士課程の1年生のとき、東京外国語大学(東京外大)でであった。もっとも、私は正規の学生として東京外大に所属していたのではなかった。別の大学で歴史学を専攻し、イギリス植民地期のミャンマーを対象にした学部卒業論文を英語の史料だけを使って書いたあと、大学院に進学したところだった。さらに研究を進めるには現地語を身につけねばならない。ということで勉強を始めようとしたが、当時は教材も少なく、独学は難しかった。指導教員の先生の口利きもあり、東京外大の先生方のご厚意でビルマ語科の学部1年生の授業を聴講生として受けさせてもらうことができた。これがビルマ語との最初の出会いだった。

ビルマ語は、ビルマ文字というインド系の文字で書かれる。まるっとした形が特徴の表音文字で、たとえば、正円の上下左右どこかが欠けているとそれぞれ違う字になる。視力検査のときのアレに似ている。そんな文字がずらーっと並んでいても、最初はチンプンカンプンだが、文字を習い、単語を覚えていくと、徐々に文として読めるようになってくる。こうして新しい世界が開けていく楽しさは、どのような言語の学びはじめにもあるだろう。ただ、ローマ字などと異なり初見の文字の場合は、覚える苦労が大きい分だけ、音にして読めるようになるだけでも感慨深い。文字が読めてはじめて辞書が引けるようにもなる。

私の場合、その段階でかなりハードな特訓を積んだ。たまたま東京外大で聴講を始めた年の夏に、同大学付属のアジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)でビルマ語の言語研修が開講されることになり、それに登録したのである。言語研修は、毎年いくつかの言語をとりあげて受講者を公募し、3週間程度、朝から夕方まで毎日みっちりと授業するAA研恒例のプログラムだ。このときはビルマ語「中級」の講座で、すでに基礎的な文法の知識を身につけている受講者を対象として、文章読解を中心に進めるという内容だった。私はというと、学部聴講の最初の1学期でようやく一通りの文字を覚えたばかり。この挑戦は身の丈を超えていた。毎日の予習では、読解用テクストの連続する文字列を前に、どこからどこまでがひとつの単語なのかもわからないまま、ひたすら辞書を引きまくった。当然、研修のペースに追いつけず、夜もまともに眠れない。文字どおりビルマ語漬けの日々で、これほど一所懸命に語学の勉強をしたのは後にも先にもこのときだけである。

留学で壁に直面

こうした修行を経て、辞書を使えばなんとか文章を読めるようになった。とはいうものの、ビルマ語マスターへの道はまだまだ遠く険しい。結論を先に述べれば、私はその中途で挫折した。留学中に壁にぶつかったのだ。

博士課程に進学したあと、いよいよ満を持して現地ミャンマーへの留学準備を開始した。しかし留学が実現するまでには、当時の軍事政権の気まぐれに振り回され、予想外に多くの時間と労力を費やすことになった。最初は歴史学系の研究所に訪問研究員として2年間受け入れてもらうことを希望していた。所長に直談判して快諾を得ていたにもかかわらず、正式に申請するとなかなか返事が届かない。結局、1年近く待たされた挙句に管轄省庁からリジェクトレターが届いた(同時に同じ申請を出した研究者仲間には何の返事も来なかったので、私は返事が来ただけマシだった)。そこで名目上の留学目的をビルマ語学習へと切り替えて学生ビザを申請したところ、前回とは管轄省庁も異なっていたためか、やっと1年間の滞在許可が下りたのである。この1年間は、最大都市にあるヤンゴン外国語大学(YUFL)のビルマ語科の学生として過ごした。

言葉の壁には留学後すぐにぶちあたった。それなりに勉強を積んできたつもりでも、活きた言葉が話される状況のなかに飛び込むと、ほとんど聞き取れないし話せない。ただ、長期で滞在していれば、それなりのコミュニケーション能力は身についてくる。準備段階で滞在許可を得るのに苦労した経験もあり、出国してビザの再取得ができないと困るので、留学1年目はミャンマー国内にずっと留まり続けた。いろいろな困難にも見舞われたが、それらも含めてミャンマーのことをよりよく知る機会となったし、そうした経験のなかで語学も上達したと思う。

ビルマ語の文法が、不思議に日本語と似ていることも助けになった。シナ=チベット語族、チベット=ビルマ語派に属するビルマ語は、言語系統としては日本語と決して近くないが、どちらも言語学の専門用語で「膠着語」と呼ばれる性質をもつ言語である。たとえば、名詞は格変化せず、名詞の格はどの格助詞が付くかによって決まる。語順も、英語のSVO型とは違って、SOVを基本とするところが似ている。だから、「象は鼻が長い」という文を、英語に翻訳するのにはちょっとした工夫が必要だが、ビルマ語ではほぼ同様の表現ができる。日本語ネイティヴの初学者にとって、思ったことを口に出そうとするときのハードルは低めだ。じたばた過ごすうち、いつの間にか日常生活をさしたる不便なく送れるようになり、最初の壁は超えることができた。これで一応、中級はクリアしたと言えそうだ。しかし、壁は次々と、高さを増してあらわれた。

(右端が筆者、2008年3月撮影、撮影者は他のクラスメイトか)。

語学の深みと地域研究

ビルマ語には文語と口語の区別がある。多少慣れてくると、この言葉の硬軟両面において、底知れない深さのあることが感じられるようになる。文語では、新聞記事などはある程度すらすらと読めるようになったが、文学作品、とりわけ古い時代の韻文で書かれたものなどは、独力では歯が立たない。口語も、早口でまくし立てられると聞き取るのが難しいし、音を聞き分けられたとしてもスラングが混じると往々にして意味不明である。私はこうした壁にぶつかったときに、歯を食いしばってもうひと頑張りすることができなかった。まったく努力をしなかったわけではない。小説を読もうとあがいたこともあるし、友人と酒を飲みながらスラングを教えてもらったりもした。しかし結局、壁を乗り越えることなく、その手前の中級レベルで止まっている。そんな感覚をいまだに持ち続けている。

今思えば、この苦手意識が決定的に沁みついたのは留学の2年目だった。1年間有効の学生ビザが切れ、留学の2年目は観光ビザでしのぐことにした。留学は続けたかったが、YUFLでのビルマ語の授業に毎日かなりの時間を割かれるのが嫌だったのである。本来の目的である歴史研究を進めるため、文書館に通っての植民地期行政文書の資料調査に比重を置いた(当時は観光ビザでも文書館の使用登録ができた)。毎日、文書館に籠って資料の検索・請求・整理・読解に明け暮れる生活。自然と、人との会話が減り、読むのもビルマ語の教科書でなく、英語で書かれた古い資料が多くなる。

ミャンマーの滞在自体も細切れになった。観光ビザの有効期間は4週間と短く、長期で滞在するには、更新のたびに出入国を繰り返さなければならない。更新は、飛行機に1時間半ほど乗り隣国タイの首都バンコクに出て、現地のミャンマー大使館に申請すれば数日で新しいビザが発行された。4週間に1度の出国は、ある意味で自分に逃げ道を与えることでもあった。留学1年目のように、何があっても国内に留まり、もっぱらビルマ語によるコミュニケーションで難局を乗り切ろうとするストイックな態度は保ちづらくなる。どうせ出国するのだからと、大学や奨学金関係の事務手続きのために日本へ長めの一時帰国をしたり、植民地期ミャンマーに関する資料が豊富なイギリスで3カ月にわたる資料調査をおこなったりもしたので、2年目のミャンマー滞在期間は正味6カ月ほどになっただろうか。

日本の大学で地域研究を専攻する学生は大体、博士論文を書くために最低でも2年間の留学をする。言語能力についても、現地社会の理解についても、長期滞在の2年目にブレイクスルーが訪れるというのはよく聞く話だ。私の場合、その2年目を、研究対象の地域(=フィールド)に沈潜することにではなく、むしろ、ヤンゴンとロンドンに所蔵される文書(=アーカイヴ)の海に溺れることに費やした。歴史の研究を進めて論文を書くためには、文書館の使用法に精通し、たくさんの資料を読み込むことが絶対に必要だ。だから、自分の選択を悔やんではいない。それでも、語学の研鑽とフィールドでの経験をなおざりにしてしまったかもしれないことには、地域研究者として、若干のうしろめたさを感じずにはいられないのである。

やっぱり冷や汗まみれ

ここまで書いてきて、まだ冷や汗が止まらない。やはり書かない方がよかっただろうか。いや、書いてしまったのだから、なんとか自己正当化を試みよう。いわずもがなのことだが、地域研究には語学が必須である。ミャンマーの地域研究にはどうしてもビルマ語が要る。しかし、あえて誤解を恐れずに言えば、すべてのミャンマー研究者がビルマ語をネイティヴ並みに運用できる必要はないのではないか。

さまざまな研究者が、なんらかの関心を共有して集まり、互いに足りないところを補い合いつつ、議論し切磋琢磨することで、ひとつの学問分野が成立する。ミャンマー地域研究にも、個々の研究者の能力に応じていろいろな貢献の仕方があるだろう。私がそう考えるのは、当該地域の内部に生きる当事者ではない人——外部者——が地域研究に従事すること、ひいては研究を通じてその地域に貢献しようとすることの意義を認めたいという気持ちからでもある。ネイティヴになりきったり、帰化や永住という重い決断をしたりしなくても、外部者が外部者のまま研究する/関与する、という道があってよいはずだ。

私はビルマ語の下手なミャンマー研究者である。しかし、これまで生きてきたなかで培われた関心と技能は私に独特のものであり、他の人にはない仕方でミャンマーの地域研究に貢献できる。そう信じて、いろんな汗にまみれながら、これからも歩き続けるしかないと思っている。別にプロレスファンではないのだが、「危ぶむなかれ、迷わず行けよ」、というアレだ。

【好きなフレーズ】

လမ်းဆုံးလျှင် ရွာတွေ့။

「道の果てには村がある」

道なりに進んでいけば必ず村に着くことができるように、何事もトコトンやれば必ずや上手くいくということわざ。念ずれば通ず。あるいはやはり、この道を行けばどうなるものか、行けばわかるさ、ということか(しつこい)。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

写真の出典

- 筆者撮影ないし所蔵。

著者プロフィール

長田紀之(おさだのりゆき)アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループ研究員。博士(文学)。専門は歴史学、ミャンマー地域研究。おもな著作に、『胎動する国境──英領ビルマの移民問題と都市統治』山川出版社(2016年)、『東南アジアの歴史』(共著)放送大学教育振興会(2018年)など。